九重町 2025 年 3 月 22 日(土) 快晴

瑞巌寺磨崖仏と二日市横穴墓群

|

訪問地 : |

瑞巌寺隧道跡 瑞巌寺磨崖仏 梅ノ木磨崖仏 二日市横穴墓群 |

| |

|

室園稲荷大明神 足手荒神社 |

「瑞巌寺磨崖仏」の近くには町指定文化財の「二日市横穴墓群」があるという。 県指定文化財の「瑞巌寺磨崖仏」は、これまで、何度か立ち寄っているが、「二日市横穴墓群」の存在には全く気付いていなかった。さてさて、縄文人の暮らしぶりを見ることができるだろうか、近隣には「瑞巌寺隧道」の遺構などもあり、併せて訪ねてみることにした。

今週は気温も上がり、春本番の暖かさが予報されている。 さわやかな快晴の朝を迎え、遠出するには絶好の空模様となっていた。

県指定文化財

瑞巌寺磨崖仏

水分峠を越え、国道210号線の「恵良入口交差点」を右折すると、「龍門の滝」や「瑞巌寺」などの案内板が目立つようになり、恵良駅の先を右折して県道409号線(下恵良九重線)に進む。 前方には平家山や横山などが見えてきたが「春霞」かな、淡く霞んでいる。さらに約400m後、大きな看板が現れ「瑞巌寺磨崖仏」に到着。

瑞巌寺磨崖仏

|

位置図(クリック拡大)

|

その前に

瑞巌寺隧道跡

「瑞巌寺磨崖仏」の手前には、かって、「瑞巌寺隧道」が在ったといわれており、「瑞巌寺磨崖仏」を拝む前に、立寄ってみることにした。 県道を戻るようにして歩きはじめると、「あ、これだ!」 100mほど戻ったところに、「瑞巌寺隧道取壊記念」の石パネルが目線の高さにはめ込まれていた。さらに“総工費弐千萬圓也・昭和五十四年三月・室園二日市”などと刻まれている。

知らなかったが、昭和54年までは、ここに隧道が存在していたことになる。今は、二車線の立派な県道が走っており、想像もできないが、立ち止まって岩崖を見上げると、それもまた納得もできる景観となっていた。

県道沿いの岩壁に

|

瑞巌寺隧道取壊記念(クリック拡大)

|

その足元には、高さ50センチほどの石塔が祀られていた。ずんぐりとした石塔には何の記銘もないが、新しい注連縄も懸けられており、信仰の対象として崇められている石塔でしょう。庚申塔かな?

石塔?

|

謎めいた石塔

|

さらに10mほど行くと、ここにも、目の高さに大きな石パネルがはめ込まれており、“一金、参百疋・上塚脇村”などと、古き時代の金銭単位や小字のような村名が刻まれていた。文字列の末尾には“安政■年十一月”の文字も視認できる。 調べてみると、県道(下恵良九重線)に昭和54年まで「瑞巌寺隧道」という隧道が在った。その前身は、江戸時代安政時代に竣工したという小さな隧道が在った。などとなっている。

ということで、ここにはめ込まれた石パネルは、江戸時代(安政時代)の旧隧道の起工に際し、寄せられた“寄付者の金額や氏名、村名”などを刻んだものということらしい。「すごい!」

崖下沿いの県道(クリック拡大)

|

安政時代の岩盤

|

岩盤(クリック拡大)

|

これはもう、文化財レベルと思うけど・・・貴重な遺構と出合いました。 遠く、江戸時代にタイムスリップし、往時の様子を想像するのもいい。 時代はさらに遡るが、改めて「瑞巌寺磨崖仏」にもお参りしておこう。

改めて

瑞巌寺磨崖仏

「瑞巌寺磨崖仏」は大きなフジ棚が売り物となっており、2年前は4月17日に訪れ、六分咲きのフジを堪能することができた。今年はかなり遅れており、まだツボミも堅いようだ。見ごろは、4月下旬かな?

瑞巌寺磨崖仏

|

石段を上がる

|

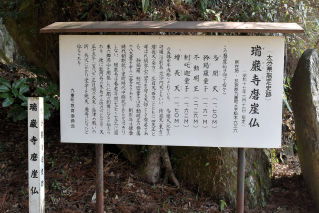

県道から石段を上がるとフジ棚の下に覆屋があり、中央に不動明王が大きく彫り出されていた。一歩前に進むと、鋭い目線と合わさりドキッとする形相だが、丁寧に拝ませてもらいました。横に説明板があり、概要は“この磨崖仏は向かって右から多聞天、衿褐羅制童子、不動明王、制多伽童子、増長天の5体が半肉彫されている。制作年は鎌倉時代初期と室町時代中期説があるがはっきりしない”などとなっている。

フジ棚の下に覆屋

|

説明板(クリック拡大)

|

瑞巌寺磨崖仏(クリック拡大)

|

磨崖仏には朱色も施されているように見えるが、往時のままだろうか。境内はきれいに整備され、仏前にはお酒やお花なども供えられており、地域で大切に護られている「瑞巌寺磨崖仏」でした。

町指定文化財

二日市横穴墓群

県道に戻り、10mほど東に向うと左奥に分岐する舗装路があり、その奥に「説明板」らしきものが見える。町指定文化財の「二日市横穴墓群」だろう。期待が膨らむ。

梅ノ木磨崖仏

と、その前に、分岐路の角地には岩崖の切込みがあり、雑草に覆われているが格子戸のある横穴となっている。県道沿いにロープが張られており、内側に入ることはできないが、格子戸の中には生花を供える花瓶?らしいのが見る。説明板などはなかったが、グーグルマップによると「梅ノ木磨崖仏」と云うことらしい。

県道沿いの角地に

|

梅ノ木磨崖仏

|

改めて

二日市横穴墓群

県道からはよく見えなかったが、「説明板」のある位置まで行くと、ジャ、ジャ~ン「二日市横穴墓群」となっていた。「ん? ここも金網!」 先ずは、説明板に目を通そう。

“左半分は「二日市洞穴の層序」となっており、出土した土器の写真や年代を表し、縄文時代の約8500年前から1100年前までに及んでいる。右半分は「二日市洞穴の調査」となっており、発掘調査は昭和50年3月から53年8月まで5回にわたって行われました。・・・平成18年3月:九重町教育委員会・別府大学考古学研究室”などとなっている。

二日市横穴墓群

|

説明板(クリック拡大)

|

説明板で史跡の概略は知ることができたが、洞穴は金網の奥に隠されたままとなっている。 入ることはできないが、金網の隙間から、想像しながら写させてもらいました。

二日市横穴墓群

|

洞穴の左下

|

洞穴の中ほど奥

|

すぐ手前の左下には石ころ? 中ほどから覗くと奥の方まで見えるが、暗くて何も見えない。「う~ん?」、残念だが、何も判らなかった。しかし、貴重な文化財というイメージは伝わってきます。大事に護っていきたいものです。

(未指定)

室園稲荷大明神

遊歩道はさらに続いており、右奥には赤い鳥居の稲荷神社が祀られている。せっかくだからお参りしておこう。稲荷神社の入口で遊歩道は終点となり、ご神木だろうか、大きな杉の木が立っていた。「この上だ」きれいに並んだ赤い鳥居に一礼し、ゆっくりと石段を登りはじめる。

室園稲荷大明神入口

|

赤い鳥居の列

|

距離は短く、高さも10mほどだろうか、すぐに上がり着き社殿の前に到着。「室園稲荷大明神」の額も懸かっていた。「ご縁があって、お参りにまいりました。」

室園稲荷大明神

|

由緒書などはなかったが、社殿の横に「室園稲荷大明神 移轉記念碑」があり、その背面には“松木の谷を見下ろす高台に・・・” から始まる長い文章に続き、“大分自動車道が大明神の神域を通ることになり、移轉の止む無きに至った。かくして足手荒神社や瑞巌寺磨崖佛があるこの神域の一隈を永久の宮地に選び定めて平成七年八月に完了した。氏子一同、その由緒を記録するものである。”などと刻まれていた。

移轉記念碑

|

背面に由緒

|

先の「二日市横穴墓群」では、説明板だけの出会いとなり、腑に落ちない気分だったが、静かな神社では不思議に心収まるものがあり、我に返ることができました。 移転記念碑にも記されていたが、もう一ケ所「足手荒神社」にも、お参りしておこう。

(未指定)

二日市足手荒神社

「瑞巌寺磨崖仏」から、西側300mほどの所に「足手荒神社」の大きな看板があり、県道脇には充分な駐車スペースもある。看板の位置に立つと、北側の山裾に鳥居や社殿などが望め、足元から、一条の参道が延びていた。 「いい雰囲気だ。行ってみよう。」

春日和と云うより初夏のような日射しを背中に受け、レンガ色の参道をゆっくりと歩きはじめる。30mほど行くと「お参りありがとうございます ご自由にお使い下さい」などとあり、10本ほどの杖が用意されていた。なるほど、と云うように次第に斜度が増し、足腰に負担を感じるようになってきた。

足手荒神社入口

|

足手荒神社参道

|

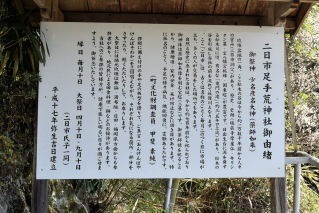

「足手荒神社」の鳥居をくぐると、さらに斜度が増し、階段登りが主体となってくる。 そして、「ヨイショ」で社殿に到着。直前に「二日市足手荒神社御由緒」があり、“自然と歴史に恵まれた当社は、今から約七百年前から祀られており、ご神体は薬師如来像を刻む宝塔(二基)です。特に、社名のごとく、手足の様々病気・機能回復に霊験あらたかです。”などとなっていた。

足手荒神社鳥居

|

御由緒(クリック拡大)

|

ご神体の宝塔は、本殿に祀られていると思うが、格子戸の奥になっており拝むことはできなかった。が、「ご縁があってお参りに来ました。足腰も随分弱っていますが、よろしくお願いします。」 社名のごとく、足腰の健康も祈願しました。 本殿の左後ろには不動明王や馬頭観音、延命地蔵さまなどが祀られた一隅があり、ここにもお参りしました。

足手荒神社拝殿

|

足手荒神社本殿

|

本殿の横に馬頭観音など

|

「こんにちは~、暖かいですねぇ~」 年配の二人連もお参りに来ていた。 お参りを終え、階段を降り始めたその時、足元から列車音が聞こえてきた。「あ、ゆふいんの森号!」。前面には玖珠盆地が広がり、青野山や万年山などが画角に収まっていた。

玖珠盆地を行く「ゆふいんの森号」(クリック拡大)

|

今回は、町指定文化財の「二日市横穴墓群」を主体に「瑞巌寺磨崖仏」周辺の史跡を訪ねてきたが、「二日市横穴墓群」では、説明文だけという結果となってしまった。しかし、併せて計画した「瑞巌寺隧道」では、昭和時代と江戸(安政)時代の遺構にも出合う事ができた。

思えば、この地域は「瑞巌寺磨崖仏」や神社などもあり、古くから聖域として崇められ人々の往来も多かったのではないだろうか。しかし、高い岩崖と松木川沿いの往来は崖を鎖に縋ったり、岩山を越える瑞巌寺切通しなどを利用していた

ともなっており、必然的に安政時代に初代の隧道が造られ、その後改良された隧道は昭和54年まで使われていた。と云うことになり、今回の最高の印象となった。

|