つみいわやま

積岩山(1438.2m) 2011 年 7 月 29 日(金)晴れ

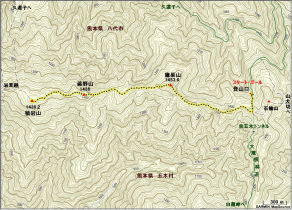

(九州百名山地図帳)九州山地 熊本県八代市泉 石楠越からのコース

トンネル北口・登山口〜(15分)稜線出合〜(55分)鷹巣山〜

〜(50分)蕨野山〜(20分)積岩山 : 往復

往復: 歩行距離 約 6.9km,累積標高差 約 ±520m,行動時間 約 4 時間 50 分

土用に入り、一年で最も暑い頃となった。出来る事なら、標高の高い山を視野に入れ、涼しく登りたいも

のだ。天気を確かめ、関係自治体に林道状況を確認して、九州山地の2山を計画した。はじめは、積岩山。

新版の九州百名山地図帳には、久連子からのコースと、石楠越からのコースが載っており、夏場は、標高

の高いところからスタートとなる石楠越コースを選んだ。このコースは、今年の5月、山犬切に登った時と

同じ登山口でもあり、気分的には安心感もあるところ。

五木村の東側を走る大規模林道(五木スカイライン)の泉五木トンネルの北口が登山口。南北のどちらか

らでもアクセスできるのだが、八代市泉・久連子からの道は崩壊して通行止めになっているとのこと。五木

村から県道161号線で、下梶原などを通る道も崩壊しているとの返事。 残る手段は、相良村から大規模

林道に入り、白蔵峠を経て向かう方法しかない。このアクセスは、今年の2月、高塚山などに登るとき使っ

た道。

国道445号線で、相良村四浦から 県道48号線を1.4kmほど走ると、大規模林道の入口が現れる。

林道らしくカーブの多い坂道だが、快適な2車線道路が延びており、広貝山や三方山の登山口を通り過ぎて

行く。

やがて、白蔵峠に差し掛かると『通行止』の看板が出ており、道巾の半分は閉鎖されていた。「んっ?、

通れるはずなのに・・」規制個所は久連子先となっており、役場の返事のようにトンネルまでは行けそうだ。

さらにカーブやアップダウンを行き、峠状の高塚山登山口を越える。「あっ、あれかな?」左手前方向に稜

線の繋がりが在り、積岩山らしいのが見えてきた。

積岩山などの稜線(高塚山登山口から) 登山コース(図のクリックで拡大)

先の大規模林道入口から約39km後、「泉五木トンネル」が現れ、約500mのトンネルを抜けた直後、

左側の広場が登山口。このあたりの標高は約1330mで、くじゅう牧ノ戸峠とほぼ同じ高さ。気温16℃。

爽やかに晴れ渡った山あいの朝は、心地良い涼しさだ。

トンネルの袖に『山犬切登山口』の標識があり、急斜面を直登していくように鉄バシゴなども見えている。

「ここからだ」上を見上げ、いきなりの急坂登りから始まる。7時10分。

小砂利でザレ気味の急斜面は2段の鉄バシゴを踏み、続くロープ場などで植林帯に入って行く。『石楠越

登山口』と書かれた小さな標識が、杉の木に付けられていた。 「お〜、急坂!」ふと振り返る足元に登山

口の林道が見え、トンネルの真上を登って行くような感じだ。

トンネル北口・登山口 急坂を登り始める

いきなりの急坂にリズムが乗りきれないが、喘ぐような急坂は10分ほどで収まってくる。植林帯から自

然林に変わってくると、いかにも深山に入ってきたというように感じられるのがうれしい。 九州百名山に

しては踏み跡は弱いが、目印テープとも併せながら辿れば大丈夫だろう。

やがて斜度がゆるみ、標識が現れて東西に延びる稜線に飛び出した。稜線の分岐点になっており、左は2

カ月ほど前に辿った山犬切へのコース。今回の積岩山方向は右に向かうことになる。改めて地形図をチェッ

ク。標高1410m付近。

斜度がゆるみ、自然林を行く 稜線の分岐は右へ

稜線のコースは、ゆるやかな下り坂から始まる。いつも見慣れているような景色と雰囲気だが、ここから

は初めてのコースになり、ドキドキするような感動がたまらない。「あっ、あれは高塚山?」谷をはさんだ

左側の樹間に見えているのは、高塚山だろう。五木村の最高峰とも言われ、いい山姿をしている。

「気持いいな〜」斜めから射し込む朝日が、梢の万緑を染め抜き、九州山地の地面を明るく照らしている。

想像していた通りで、踏み跡は判然としないが、尾根筋をたどれば大丈夫だろう。 「んっ、ナツツバキ」

地面に、可愛い白い花が転がっている。足は止まり、高い梢を見上げる。

稜線を下り始める 左側に高塚山(クリックで拡大)

ゆるやかに鞍部へ下り、フラット気味のアップダウンは、いつの間にかゆるやかな上り坂になっている。

左上にピークを感じながら、尾根脇を登って行き、最初の小ピーク(等高線で1410m)を越える。第1

ピークとしておこう。

「お〜、見えてきた!」ピークを過ぎ、ゆるやかに下り始めると、前方に大小の山峰が姿を現し、これから

向かう鷹巣山や蕨野山、積岩山などのようだ。まだまだ、はるかに遠い。 先ずは、目の前の第2、第3ピ

ークを目指そう。もったいないが、ゆるやかに鞍部へ下って行く。

第1ピークを越える 前方に目指す山峰(クリックで拡大)

左側に目立つのは先ほどからの高塚山。右側の景色は、岩宇土山や上福根山だろう。稜線のアップダウン

で、左右にお供してくれる景色は少しずつ変化しているが、堂々たる風格の山たちだ。今、まさに奥深い九

州山地の一角を歩いている。

「おっと、ぶつかった」荒れ気味のコースは倒木などが多く、足元に気を取られながら頭がぶつかる。これ

も大自然ならばこそ。新旧交代しながら大自然林の営みは続けられている。何といっても、時々出会うブナ

の巨木がうれしい。ゆるやかなアップダウンで第2、第3ピークを越える。

第2ピーク・倒木を越え 第3ピーク・大きなブナ

「上り坂になってきた」ゆるやかなアップダウンが続いていたが、次第に斜度を感じる上り坂は、鷹巣山の

山体にかかったようだ。 樹林が浅くなり、背の低いアセビが多くなってきた。「暑い〜」さすがに真夏の

太陽は、容赦なく背中からジリジリと照りつける。

『あと5分』の標識が現れるあたりから、アセビはさらに濃密になり、踏み跡も隠してしまった。「う〜ん、

これは歩きにくい」 左に避ける様に巻き上がって行くと、ポンという感じで小広場に飛び出し、鷹巣山の

頂上に到着。三等三角点(上尾野:1453.6m)。8時20分。 稜線の分岐から1時間弱。ひとやすみ。樹林

に囲まれ展望は得られない。 頂上には『←積岩山1時間20分』の小石が置かれており、直角左(西)向

きを示していた。(動かせる石なので、向きを変えないようにね)

もうすぐ鷹巣山・アセビがうるさい 鷹巣山の頂上

鷹巣山から北尾根に向かうコースもあるようだが、目指す積岩山は西尾根に向かい、ゆるやかに下り始め

る。「お〜、前方は・・蕨野山!」大きく下って、登り返しのピークが蕨野山。地形図を見れば、標高差7、

80mほどかな。ズンズンと下って行くと、ズンズンと高くなっていく。「え〜っと、ここは第5ピーク?

かな」ブナの木蔭でひと休み。

フラット気味のアップダウンになり、数えれば第6ピークを越える。ゆるやかな下り坂は次第に尾根幅が

広がり始め、左右に分岐していくようだ。「ここは、注意!」どちらにも踏み跡はないが、足の流れは、自

然に左向きになりそうなところ。少ないテープを頼りに、右向きのコースを辿ればいい。

第5ピーク? 尾根幅が広がってきた・コース注意

はっきりした尾根筋になり、ゆるやかに鞍部を過ぎると蕨野山への登り返しが始まる。 鬱蒼とした樹林

帯や樹林の切れ間、または倒木地帯など、手つかずの大自然林という感じのところを登って行く。樹林の隙

間では展望も得られ、左右の景色がすばらしい。

登路の変化に気を取られ、地形図ほどの斜度は感じないままヒョイとピークに到着し、蕨野山の頂上に到

着。三角点はない(標高点:1438m)。9時15分。先の鷹巣山から約50分。疎林の頂上だが、周辺の樹

林等で展望は弱い。

大自然林を登って行く 蕨野山の頂上

「あと、ひとつ」蕨野山をゆるやかに越え、フラット気味のアップダウンを行く。日当たりのいい尾根には

シダ類が繁茂しており、蕨野山の由縁かもしれない。真夏の太陽を左上から浴びながら、密生したワラビを

踏み越えて行く。「んっ、作業道?」左下に痕跡程度の作業道が見えてきた。

稜線のコースは再び樹林に入り、気持ちのいいアップダウンを楽しむ。 「あっ、シカ!」前方に2頭の

シカが居り、一瞬だが目が合った。カメラを向けようとしたら、ピョンピョンと逃げ去ってしまった。

やがて石灰岩地帯が現れ、苔むした岩のまわりには、季節を終えたヤマシャクヤクやバイケイソウが存在

をアピールしていた。「これは、オニシバリの実?」鮮やかな赤い実をつけていた。

石灰岩地帯を行く 石灰岩地帯の景色(クリックで拡大)

左下に見えていた作業道は、次第に稜線のコースと一緒になり『あと5分』の標識も現れた。 地形図通

りにゆるやかなアップダウンは続き、頂上に向かっている感じは弱い。「あっ、頂上だ!」

標識がなければ、どこが頂上か判らないような鈍頂は積岩山の頂上。三等三角点(石楠越:1438.2m)。

岩茸山とも言われるらしいが、九州百名山地図帳の表現に合わせて積岩山。9時40分。蕨野山から約20

分。トンネルの登山口から、鷹巣山、蕨野山などを経て約2時間30分。 切り開きになっているが、周辺

の樹林で展望は弱い。気温22℃、やはり暑い。木陰で一休み。

あと5分 積岩山の頂上

頂上からさらに西に向かう踏み跡もあり、岩茸越を経て久連子へ向かうコースと思われる。下山は往路を

戻る。 大きなアップダウンもあり、登り返しのところはきつい。太陽も真上に近くなり、日差しも厳しく

感じる。

稜線の分岐まで戻ってくれば、ホッと一息。「もう、上り坂はない」急坂に気を使いながら降り着いて、

正午をちょっと過ぎた。頂上からの復路は2時間10分。 スタートからの行程は、休憩や滞在等も含み約

4時間50分。

トンネル北口から、いきなりの急坂から始まるコースだったが、稜線に上がり着くと、ゆるやかなアップ

ダウンコースになり、手つかずの大自然林を辿って行く。途中の鷹巣山や蕨野山などを越え、変化のあるコ

ースが楽しい。ブナ巨木は九州山地の代表木。この時期ナツツバキもたくさん目につきました。シカとも目

が合ったりして楽しく登ってきました。

このコース、地図や資料によっては山名と位置が違っており、混乱しながら、さまよえる山々?という感

じにも取れる。踏み跡は弱くテープも少ないので、地形図必携で位置を確かめながら辿ればいいでしょう。

明日は、同じ八代市泉にある保口山に登ろう。

【 万緑の 九州山地や 我が為に 】

今日の景色 (クリックで拡大)

疎林の稜線 万緑の稜線

今日の花たち

ナツツバキ ヤマジオウ イケマ

ツクシガシワ オニシバリ