豊後大野市三重町 2025 年 5 月 26 日(月) くもり

自然災害伝承碑と河川観測所

|

訪問地 |

上田原河川公園(竣工記念碑) ~移動途中で麦秋~ |

| |

|

西原神社(災害復旧記念碑),向野橋(向野橋観測所) |

九州南部の梅雨入りを受け、先週は大分市高田地区に所在する「自然災害伝承碑」の3ケ所を訪ねてきた。いずれも、大野川の氾濫が起因となる災害であり、その場所には慰霊碑などが設置されていた。調べてみると、大野川中流域の豊後大野市三重町にも2ケ所の「自然災害伝承碑」が指定されている。

大雨や台風など水害はこれからが本番。「自然災害伝承碑」に込められた情報を、現地に見るのも今がチャンス。梅雨入り間近を思わせる空模様を見ながら豊後大野市三重町に向かった。

竣工記念碑(豊後大野市三重町上田原:上田原河川公園)

はじめは、三重町上田原に所在する「竣工記念碑」。「慰霊碑」ではなく、「竣工記念碑」という名称だが、実際はどうだろうか。

いつものように、千歳町から県道519号線(三重新殿線)を走っていくと、前方には大きな「原田橋」が見えてきた。幅広い大野川に架かっており、旧町村境となっている橋。目指す「竣工記念碑」はその対岸の河川公園に在るという。

県道519号線原田橋(クリックで拡大)

|

大野川に架かる長い「原田橋」を渡ると三重町上田原となり、直後の三差路は右折して、公園化された河川敷道路へ進む。

河川敷道路へ

|

位置図(クリック拡大)

|

100mほど行った左側に、石段のある出っ張りがあり、「なに?」 車を停めて踏み上がってみると、東側は県道に繋がっていた。 振り向く西側は、大野川を挟んだ対岸となり河岸の石段も見える。橋が架かっていたのだろうか?

調べてみると、古い地図には橋も描かれており、平成2年7月以前では県道519号線の原田橋が架かっていた場所。現在の「原田橋」は、平成5年3月下流側に架けられた。

石段のある出っ張り

|

対岸にも石段

|

改めて 竣工記念碑へ

石段のある出っ張りを過ぎると広い駐車場となっており、花壇やトイレ舎、ベンチなども置かれた「上田原河川公園」となっていた。

「わっ、あれだ! 大きい~」 駐車場の外れに大きな石塔があり「竣工記念碑」と刻まれていた。高さは5mほどだろうか、とにかく大きい。

広い駐車場

|

上田原河川公園(オブジェと説明板)

|

竣工記念碑(クリックで拡大)

|

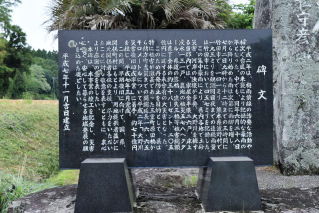

その「竣工記念碑」の脇に置かれた碑文の概要は“平成2年は、梅雨前線の活発な活動や相次ぐ台風の来襲により記録的な豪雨の年となった。中でも同年6月28日から降りはじめた雨は、大分県内で土砂災害、河岸決壊が多発。大野郡内では家屋全半壊26戸、床上浸水131戸、農地の被災578ヘクタールの大災害となった。再発防止を目的に県は三重町原田橋から緒方町志賀までの区間で「大野川災害復旧助成事業」に着手。約70億円を投じ平成7年3月完成した。”などとなっている。

碑文(クリック拡大)

|

河川公園から望む大野川(クリック拡大)

|

人命にかかわる慰霊碑ではなかったので、ホッとする伝承碑だが、家屋や農地は大災害となった水害は「豊肥水害(1990年6月28日~7月2日)」とも呼ばれている。今は、穏やかに流れており、下流側には「新原田橋」も望め、アユの住む大野川という感じに見えています。

災害復旧念碑(豊後大野市三重町西泉:西原神社)

県道519号線(三重新殿線)をさらに南下し、三重町百枝地区で県道693号線(百枝大野線)に分岐し「災害復旧記念碑」のある「西原神社」に向かう。

大野川に架かる「向野橋」を目指せばいい。

途中で、麦秋に出逢った

百枝に入り、県道693号線のカーブを曲がると、あたり一帯は明るい黄金色に包まれて来た。「麦秋だ!」 うれしい収穫の時期ではではあるが、梅雨入りも迫り、二毛作の農家にとって、天気との気遣いも悩ましいころだろう。 麦秋の、はるか遠くは、「大障子岩(1回目,3回目)」あたりだろうか、祖母山系の山並みが連なっていた。

百枝地区の麦秋(クリックで拡大)

|

遠く祖母山系の山並み(クリックで拡大)

|

目的地は近い。つい先日訪れた「法泉庵」入口を左に見ながら、大きく左カーブした途端、前方に「あっ、あれだ!」。

改めて

災害復旧念碑(豊後大野市三重町西泉:西原神社)

「向野橋」の直前左側に鳥居があり、目的の「西原神社」に到着。 「災害伝承碑」は、大きな鳥居と並んで建てられており、高さは3mぐらいだろうか、平成5年9月建立となっている。

西原神社

|

位置図(クリック拡大)

|

西原神社(クリックで拡大)

|

台座に刻まれた碑文の概要は“当区は大野川左岸に位置する水田地帯である。 平成2年7月2日梅雨前線豪雨による未曽有の大水害が発生。さらに昭和井路が決壊により、家屋の床上浸水や181筆の農地が壊滅的な被害を受けた。その後、国の激甚災害の指定を受けるなどして、3ケ年の歳月と多大な事業費を投入し、圃場整備型の復旧工事と大野川の改修工事が完成した。”などとなっている。 「災害復旧記念碑」と並んで、注連縄で囲まれた石塔群が祀られていたが? 説明文等はなかった。

災害復旧記念碑

|

台座の碑文(クリック拡大)

|

祀られた石塔群

|

その左にも、古い時代の鳥居があり「三社大権現」、「享保十一年」と刻まれていた。江戸時代中期の頃となる。今の西原神社の鳥居も「三社大権現」となっており、その前身ではないだろうか。西原神社は、あとでお参りするとして、古い鳥居の奥に注目すると2基の石碑があり「向野橋記念碑」と「向野橋寄付者芳名」となっていた。

鳥居の享保年間とは大きく時代が違うが、「向野橋記念碑」には“百枝村・・・大野川の貫流により・・・渡舟により交通する外なく、・・・河水の氾濫に際して物資の運輸・・・(長い文章は続き)・・・ 新紀元を劃し・・・永久の光輝あらん・・・以って記念の詞とす。昭和10年6月。”などとなっている。

享保年間の鳥居

|

向野橋記念碑(クリック拡大)

|

時代の取り合わせはチグハグだが、碑文の概要は、大野川氾濫の様子や交通手段の渡舟など、向野橋が架かる以前の歴史などが読み取れる。

後になったが、改めて現在の「西原神社」にも、お参りしておこう。新しい大きな鳥居は“平成3年8月”となっていた。長い参道があり途中の燈籠は“天保12年”となっていたが、神社の創建や歴史などは判然としない。 「珍しいところに、お参りすることができました。大野川が暴れませんように。」

西原神社鳥居

|

西原神社

|

古い時代の鳥居や記念碑にも出合い、地域の歴史を垣間見ることができたが、現在の「災害復旧記念碑」にも、共通して記録されているのは「大野川の氾濫」の歴史だろう。水害は幾度となく繰り返されている。 このあと、大野川に架かる「向野橋」にも行ってみよう。

大野川河畔の

向野橋観測所(豊後大野市三重町向野)

「西原神社」から県道693号線に戻ると、すぐに「向野橋」の欄干が見え始める。片側1車線の立派な橋。歩道は上流側の欄干に沿って造られており、渡りはじめの親柱には「大野川」となっていた。どんよりとした曇り空だが、梅雨入りが近いのかもしれない。それでも、川面を渡る風は心地よく、初夏の風は緑色の香りも運んでくる。

向野橋

|

親柱に「向野橋」

|

橋の長さは150mほどだろうか、渡り終わると親柱に「平成4年11月竣工」となっていた。この橋も、「豊肥水害」と言われる平成2年7月の大水害で流失したが、今は、こうして立派な橋になっている。

平成4年11月竣工

|

下流側を望む

|

改めて

向野橋観測所(豊後大野市三重町向野)

渡り終わった西側に「向野橋観測所」が設置されていた。 国土交通省の「川の防災情報」を見ると、大野川水系「向野橋観測所」では大野川の水位観測とカメラとなっている。

向野橋観測所(クリックで拡大)

|

向野橋観測所(カメラ)

|

水位観測

|

ここにも「復興記念碑」

観測所のある橋の西側にも石碑があり、「復旧記念碑」などとなっていた。風化が激しく、碑文は、ほとんど判読できないが“大東亜戦争”という文字列から始まっており、戦後すぐの出来事と云う感じだが・・・やっぱり読めない。文末の“…昭和二十二年…” 程度だが、これも向野橋の流失と復興のことを書いているのかもしれない。勝手な想像だが、場所が場所であり「復興記念日」と云う石碑では、間違いないだろう。

復興記念碑

|

復興記念碑

|

向野の渡し

上流側の足元には、小さな舟が2艘ほど係留されていたが、その昔、この河岸には「向野の渡し」があり、大野川を挟んだ対岸に渡っていた、などとなっている。 河岸の様子は、向野橋観測所のライブカメラでも見ることができ、のどかで、穏やかな様子が写っていいました。

大野川(上流側)(クリック拡大)

|

向野の渡し

|

今回は、大野川中流域の2ケ所に遺された「自然災害伝承碑」を訪ねてきたが、どちらも、平成2年の「豊肥水害」による記念碑だが、その裏には、それぞれ、豪雨災害の歴史も秘められていました。 近年の豪雨災害は、激甚化、頻発化しており、大野川に限らず県下全域の河川も気になってくるこの頃です。梅雨入り間近の空を見上げながらこの探訪記を綴っています。

|