大分県臼杵市 2021 年 12 月 11 日(土)快晴

大友親繁・大友政親公の墓

そして臼杵石仏 真名野長者伝説

(大分県臼杵市) 訪問地 : 戸室台(大友親繫公墓,大友政親公墓)

臼杵石仏(満月寺,化粧の井戸)

まわりは静かな雰囲気に包まれている。

今、臼杵戸室台の一隅に眠る「大友親繁公」の墓前で手を合わせています。

先週は、犬飼町で「13代当主・大友親綱公」の菩提寺や墓地を訪ねてきた。 が、臼杵市のHP(文化財史跡)にも、続編と云う感じで、15代当主「大友親繁公の墓」が載っていた。 その概要は“戸室台地の北東部に心源寺というお寺があり、境内墓地の一角に、大友家第十五代親繁公のお墓があります。” などと紹介されている。

さて、「戸室台地」の場所は判ったのだが、肝心の「心源寺」の所在が判らない。行けば判るだろうと思いながらも、気になり、「臼杵歴史資料館」に立寄ってみた。

快く聞いていただき、HPの説明文に載っている「心源寺」は、今「一乗院」となっている。さらに「歴史資料館」からの道順や駐車地など、地図を使って丁寧に教えて戴きました。 ありがとうございました。

位置図・散策路(国土地理院の地形図を加工)

|

道順で、はじめは

第16代・大友政親公の墓

教えていただいた場所に駐車し、戸室台に向かう坂道を登りはじめる。と、すぐにト字分岐が現れ直角右上に進む。高台に上がってきました。 駐車地から約3分。左側の一角に覆屋が現れた。「これだ!」

ト字分岐を右上に 大友政親公墓の覆屋

石碑(大友政親公墓) 灯篭と大友政親公墓

覆屋の中には「大友政親公墓」の石碑があり、高さ2mほどの墓碑。明応五丙辰歳 「正面」には、「明応五丙辰歳」「海蔵寺殿珠山如意大禅定門・六月十日」。 「側面」から「背面」には「九州二島探題・大友第十五代豊前守従四位下行兼・四州大守源政親行年五十三・於長州地蔵院戦死」と刻まれていた。

大友政親公墓

側面~背面

|

台地の北側・歩いて行ける距離に

第15代・大友親繁公の墓

大友政親公墓から左脇に進み、直後を右折すると集落の民家は途切れ、畑地の未舗装路となる。右側に展望が得られ、真っ白な「仏舎利塔」や臼杵湾に浮かぶ「津久見島」などが望める。

最後の民家 右側に展望

細道は続き、ゆるやかな下り坂を右折すると幅の狭いコンクリートに変わった「ん、あれかな?」墓地群が見えてきた。先の「大友政親公墓」から5分ほどの処。角地の石碑には「大友親繁公墓」となっていた。

前方に墓地群 大友親繫の墓

臼杵市のHPによると“墓は、まわりより一段高く据えられ、総高1.5mで、笠部・塔身・台座部分が八面体。塔身の四ヶ所に鼓が変形したようなマークが彫り出され、北西面には、「豊前後二州太守従四位下大友豊後守源親繁公在世八十三歳」、北東面には「心源寺殿心源清公庵主 明応元丑十一月十四日示寂」と刻まれている。”

さらに“家督をその子政親に譲った後は、 臼杵の入り組んだ海岸線の見わたせる風光明媚なこの戸室台に居を構え、余生を楽しんだと言われています。”などとなっていました。

大友親繫公墓

背面のマークや文字

|

大友親繫公募の背後となる西側に、電場塔のある「水ケ城山」、正面となる東側には臼杵市街地が迫り、遠く津久見島などが望める。臼杵城の足元までは見えるが?・・。 大友親繫公が、この戸室台に居を構え、そして余生を、心行くまで楽しんでいたことでしょう。

近道もありそうだが、往路を戻り、往復と感動タイムは約50分でした。 先週の犬飼町で出合った「13代当主・大友親綱公墓」に続き「15代・大友親繁」と「16代・大友政親」の墓地を訪ねてきた。イメージと現実、行ってみてこそ、全容が見えてくる歴史遺産。 臼杵歴史資料館の皆さん

ありがとうございました。

長者伝説の

臼杵石仏 満月寺~化粧の井戸

過日訪れた内山観音には、「炭焼小五郎伝説」があり、臼杵石仏にも、そっくりな「真名野長者伝説」が残されている。その「真名野長者夫妻の像」は「満月寺」の境内に祀られていると云うことで、またまた「満月寺」にやってきました。

満月寺

位置図・散策路(国土地理院の地形図を加工)

|

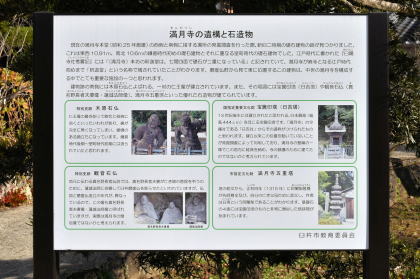

早速と云う位置に「満月寺の遺構と石造物」の説明板があり、国指定文化財「宝篋印塔(日吉塔)」と市指定文化財「満月寺五重塔」が載っていた。それぞれ、改めて見てみよう。

満月寺の遺構と石造物

|

(国指定)宝篋印塔(日吉塔) (市指定)満月寺五重塔

真名野長者伝説

「真名野長者」は、特別史跡「観音石仏」と表記されており、今回の目的となる石造物。説明板の概要は“地元に伝わる真名野長者伝説では、真名野長者夫妻がなき娘の菩提を弔うために、蓮城法師に依頼して臼杵磨崖仏を彫らせたといわれているが、伝説と磨崖仏造立の年代が異なっている。この像も、真名野長者夫妻像・蓮城法師像と呼ばれているが、実際は満月寺の僧侶像ではないかと考えられます。”と記されていた。

蓮城法師像 真名野長者夫妻像

判ったような、判らないような説明文だが、内山観音の炭焼小五郎伝説に出てくる「金亀ケ淵」とそっくりな伝説は、臼杵石仏の一角にあり、「化粧の井戸」となっている。

炭焼小五郎伝説の

化粧の井戸

「満月寺」から南に300mほど行くと、「化粧の井戸」と書いた案内板があり、すぐ上の右側に水音のする石祠が祀られていた。

横に置かれた「説明板」には“炭焼小五郎の妻である玉津姫の顔にあったみにくいあざが、この井戸の水で顔を洗ったところ、きれいに落ちて絶世の美女になった。 という噂が奈良の都まで伝わったといわれ、それ以降「化粧の井戸」とよばれている。臼杵市

”などと、記していた。

案内板 化粧の井戸

今回訪ねた 臼杵市「真名野長者伝説」や「化粧の井戸」の全貌は読み取れないが、過日の「内山観音の蓮城寺」、今回の「臼杵石仏の満月寺」 と、それぞれに繋がる「炭焼小五郎伝説」。 むか~し、むか~し

のお話。 深田の郷は、おだやかな冬日和に包まれていました。

|