犬飼石仏と 2021 年 12 月 2 日(木)快晴

大友氏13代当主親綱の足跡を追って

(豊後大野市犬飼町)訪問地 : 犬飼石仏、大友親綱殿屋敷跡、大聖寺

柴北川に架かる石橋:両村橋、樋の口橋

“昼なお暗き岩窟にうかぶ不動明王”今、「犬飼石仏」の不動明王を拝んでいます。

境内の一角には「犬飼石仏」の説明板があり “犬飼石仏は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて作られたと考えられている不動明王像で、弁髪、天地眼、上下牙など天台宗系の儀軌を色濃く残している。木彫仏に比べやや制限のある表現ではあるものの、石に彫られたものとして完成度は高い。仏像を守るための覆屋が架けられ最適の環境に保たれています。”

国指定史跡

犬飼石仏

犬飼大橋を経て国道326号線に乗り約1.5km後、JR豊肥線のガード下をくぐった直後、大野川沿いの交差点を右折。そこには「犬飼石仏・0.6K」の案内板があり約400m後、次の案内板が現れ右上の細道に分岐する。直後のJR豊肥線踏切を渡るとカーブの多い坂道となり、対向車を気にしながら、ようやくと云う感じで「犬飼石仏」駐車場に到着。

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

今朝は、放射冷却の朝となっており手持ちの温度計は5℃。体感的には可成り寒い。 大きな看板「国指定史跡・犬飼石仏」の右側に石段があり、過日の「菅尾石仏」を思い出しながら登りはじめる。

階段を登る

|

苔むした石段には落葉も積り、足元注意で登って行くと早くも「県指定史跡」の五輪塔群が現れた。この場所にあるのは、岩壁を枡状にくり抜いた枠に、風化の進む五輪塔のようです。かなり小さい。

階段の右に 県指定の五輪塔群

「ヨイショ」で、最後の階段を踏み上がると石仏の覆屋があり、右脇には大師堂が祀られていた。背後の岩崖には、大きな文字で『南無大師遍照金剛』と刻まれています。

石仏の覆屋 大師堂

岩崖に食い込む覆屋と『南無大師遍照金剛』(クリックで拡大)

|

覆屋の左脇には、「国指定史跡・犬飼石仏」の標柱があり、標柱の背面には「鎌倉時代後期造立」となっていた。覆屋の上を見上げると、高い岩壁には『龍・・?』など判読しにくい文字も刻まれている。また、覆屋に接する岩壁には五輪塔などの線刻も見られる。などなど、古くからの歴史を感じる犬飼石仏。

岩壁に線刻絵図

まわりの様子に納得したら、石仏さまをゆっくりと拝ませてもらおう。 一礼して覆屋に入って行く。「お~・・」早速と云う感じで中央の不動明王坐像を見つめることとなった。

「 やさしい顔だ!」 不動明王と云えば、背中に炎を担ぎ、怖いお顔をしているのが一般的だが、ここ犬飼石仏では、やさしいお顔をしており、あぐらに組んだ足は、なんと足裏を見せている。

犬飼石仏・覆屋の中(クリックで拡大)

|

その左右には、それぞれ「衿褐羅童子」と「制多伽童子」。 これは、臼杵磨崖仏(大日石仏)でもそうだった。やさしいお顔のお不動さんと、目線を合わせながら静かに手を合わせました。

覆屋を出たら、左側にも五輪塔群があり、先ほど見た階段脇の五輪塔群に比べたら、大きさも形も一般的な石塔群となっている。

五輪塔群 五輪塔群

境内の南西端には、改めてと云う感じで「犬飼石仏」の説明板があり、文頭に表記した説明文は、これを引用したものです。また、ジオパークの説明もあり、“9万年前の阿蘇火砕流に伴う、阿蘇溶結凝灰岩に彫られたもの”などとなっていた。

説明板 与謝野晶子句碑

その説明板と対峙する位置に与謝野晶子の句碑があり

「犬飼の山の石佛龕さえも ともに染みたり淡き朱の色」と詠まれていました。

まだ交通も不便だった頃と思われるが、この地まで足を運ばれ、詠まれたのでしょう。 下山は、横の車道に回り込み、リズムよくトントンと下って駐車場に到着。 やさしいお顔したお不動さんの「犬飼石仏」でした。

大友親綱殿屋敷跡直前の

両村橋

事前に調べた「大友親綱殿屋敷跡」を目指して、県道632号線(中土師犬飼線)を西行していくと「あっ、あれだ!」と云う感じで、姿の綺麗な石橋が現れてきた。柴北川に架かる 市指定の両村橋。そこには建設記念碑があり、バス停も置かれている。

以前は、犬飼と千歳村の境界に架けられた石橋。 長さ28.6m、全幅3.9mの単アーチ型。昭和14年竣工。現在は、数m上流にコンクリート橋が建設され、旧橋は車両通行止となっている。

両村橋 両村橋とバス停

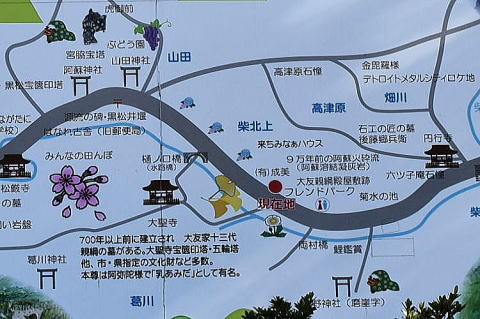

両村橋のすぐ先に野球場の様な「フレンドパーク」があり、入口には大きな絵図説明板「ながたに大好きMAP」は、地元「ながたに振興協会」が作られたもの。それには目指す「大友親綱殿屋敷跡」や「大聖寺」なども記されていた。

長谷・柴北の

大友親綱殿屋敷跡

さて、屋敷跡はどこ? フレンドパークの裏側に回り込んでみると、関連した遺跡だろうか、5.6基並んだ石造群が現れた。しかし、刻まれて文字は風化と苔で判然としない。

ながたに大好きMAP 関連した遺跡?

もう一度入口のMAPに戻り、頭を傾げていたら、偶然のこと豊後大野市の職員さんと出会った。願ってもないこと、早速、「大友親綱殿屋敷跡」のことを伺うと、快く聞いていただき、豊後大野市職員同士のネットワークで調べてくれたようです。 しばらくして、確信はないが、“裏手山際、土塁に囲まれた辺りではないだろうか” と云うことで、一緒になって、探していただきました。

現在地付近のアップ

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

豊後大野市の職員さんと一緒に山際に向かうと、一段高くなった位置にコンクリートの土塁?と、囲まれたような荒地が広がっている。標識等は何もないが、土塁と屋敷跡ではないだろうかと暫定。 ご丁寧に、ありがとうございました。 先ほど訪れた石造群に隣接している場所でもあり、関連も気になるが・・・

土塁? 大友親綱殿屋敷跡?

周辺の様子も関連しているが、地形図でも分かるように背後の山際には阿蘇溶結凝灰岩の崖が迫っており、中世の屋敷にふさわしい場所とも思われる。 が、想像の域は出ていない。 想像も膨らむ「大友親綱殿屋敷跡」でした。

次は、その大友親綱の墓標もあると云われる大聖寺に向かった。

大聖寺入口の

樋の口橋

フレンドパーク入口から更に約500m後、「大聖寺」への案内標識があり三差路を左折する。と、直後に柴北川に架かる「樋の口橋」が現れた。 新橋の上流側に接するように旧橋があり、全長29m、全幅3.7m、単眼アーチ橋 大正12年完成 その中央部は水路橋にもなっている。

樋の口橋(新橋と旧橋) アーチ橋は上流側から見られる

珍しい「樋の口橋」を渡って約200m後、突き当りのT字路に「大聖禅寺」の案内説明板があり、大分県文化財や犬飼町文化財なども紹介されていた。

大友親綱の菩提寺

大聖寺

T字路付近の空地に停め、大聖寺に向かう里道を歩き始める。小春日和を思わせる好天気だが、体感的には、かなり寒い。左上には早速と云うように、市指定史跡の「五輪塔群」が現れてきた。

案内説明板 五輪塔群と大聖寺

五輪塔群へは、正門手前のスロープ状の車道から回り込むと、真っ赤なドウダンに迎えられながら石段を踏み上がって行く。と「ジャ、ジャ~ン」ずらりと並んだ五輪塔は88基。豊後大野市指定史跡の五輪塔群。

ながたに振興協会のHPによると“平成元年、圃場整備事業の際土中より発見され、大聖寺脇に祀られた。 これは、明治年間、神仏分離政策による廃仏殷釈によって土中に埋められたもの”などとなっている。

左上へ ドウダンと五輪塔群

88基の五輪塔群

|

大聖寺へは、スロープ状の車入口からも行けるが、やはり正門からはいる方がいい。 一旦車道に出て、正門に向かうと「臨済宗妙心寺派・大聖禅寺」の石碑があり、二階が鐘楼になっている山門前に到着。

大聖寺山門 大聖寺本堂

一礼して山門をくぐると、すぐに庫裏や本堂が現れた。「こんにちは~」と声を掛けながら、本堂の左脇に回り込んで行く。 と、そこに三基の宝篋印塔が横一列に並んでいた。そのうちの一基が大友親綱の墓標と云うことらしい。 大聖寺境内の墓地でもあり、失礼のないように「お騒がせします」と声をかけながら調べさせてもらいました。

三基の宝篋印塔

|

大友親綱の墓碑(左端の宝篋印塔) 墓碑の背面

第13代当主・大友親綱は、室町時代中期の武将。ここ、大聖寺境内で眠っていました。 室町時代中期と云うことから、今からおよそ720年前の話。

先ほど見てきた、「大友親綱殿屋敷跡」など、柴北川中流域に居を構えていたなどと伝承されおり、貴重な歴史探訪となりました。 最初に訪れた「犬飼石仏」も、室町後期から鎌倉時代のもの。

今回は、どちらも、ほぼ同じ年代となっており、700年前の時空探訪となったようです。

|