豊後大野市三重町 2021 年 11 月 20 日(土)快晴

長者伝説を秘めた

県下最古の寺 内山観音(蓮城寺)

ずらりと並んだ千体の薬師如来像がそこにあった!!。 今、三重町の郊外にある内山観音の薬師堂に来ており、そのスケールの大きさに眼を奪われている。 思えば、およそ60年前、この地に訪れたことがあるがその印象は弱くなっている。

時代は変わり、宮崎に行くときは国道326号線を使うことも多い。三重町を過ぎ、快適な2車線道路に変わると車窓の右側には、巨大な般若姫像が見え始める。 内山観音は、その足元にあり、古くからの歴史を脈々と重ねている山里の寺。 近場なので、また、いつか行ってみよう。

情報では、春は桜、秋は紅葉の名所となっている。 そして今日、穏やかな小春日和に誘われ、三重町の内山観音に向かった。 国道326号線から分かれ、静かな山里に入って行くと真っ赤な紅葉に出逢い始め、内山観音の広い駐車場に到着。

紅葉と内山観音(クリックで拡大)

|

駐車場の対岸左に内山観音 駐車場の対岸右に薬師堂

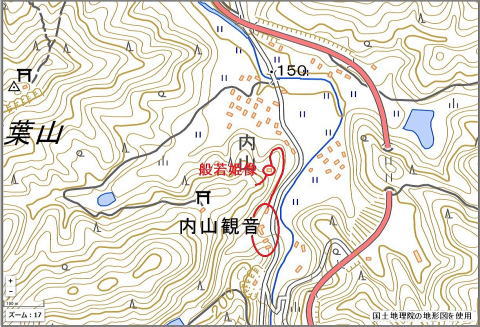

内山観音の位置図

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

天気の良い土曜日だが、それほど混んでなかったので、蓮城寺直近の駐車場に停める事ができた。「あっ、般若姫像も見える!」

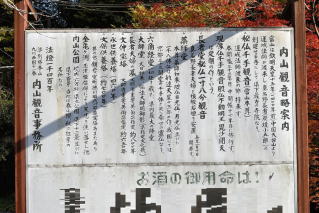

駐車場の一角には「内山公園案内図」や「内山観音略案内」などの案内板があり“當山は欽明天皇15年(1400年前)中国天台山より蓮城法師が渡来し、真名の長者(炭焼小五郎)の創建せる寺にして、県下最古の寺院なり。”から始まり、参拝ポイントと思われる “「秘仏千手観音(當山本尊)」や「長者堂秘仏一寸八分観音」、「薬師堂」・・・「長者夫婦の墓」、「金亀ケ淵」”

などが紹介されている。

蓮城寺直下の駐車場 内山観音略案内

蓮城寺本堂

旧道を横切り、少しの階段を踏み上がると、すぐに蓮城寺本堂の面前に到着。本道の扉は10センチほど開いており、暗がりの中に「千手観音座像」が浮き上がってきた。蓮城寺の本尊・「秘仏千手観音」だ!。 両側の脇仏は「不動明王」と「毘沙聞天」立像と思われる。

蓮城寺本殿へ 秘仏千手観音

文中宝塔・五重塔

お参りして、振り向くと、県指定文化財の標柱があり「石造宝塔(文中宝塔)」となっていた。また、本堂の左側には、市指定文化財の「五重塔」が置かれている。

本堂の前に文中宝塔 五重塔

左に回り込み(クリックで拡大)

白壁の見える六角経堂へ

|

六角経堂

参拝の道は続いており「六角経堂」の前に出てきた。「聖徳太子」の文字板が掲げられており、中には、聖徳太子像?が上にあり、下は輪転蔵?だろうか。 標柱の側面には“輪蔵内にある輪堂には岡藩主から贈られた四千冊の経本が納められている”などとなっており、「県内最大の経堂」とも云われている。 惜しいことに、経堂の全体写真は、なぜか撮れてなかった。

聖徳太子像? 下は輪転蔵?

子安観音

六角経堂から降りると、子安観音があり、赤ん坊を抱いたお地蔵さまが百体以上置かれていました。

子安観音 赤ん坊を抱いたお地蔵さま

子安観音を過ぎると旧道に飛び出した。? 南側は、ここ迄でのようだ。

大師堂と一寸八分観音・長者堂

本堂を経て横の大師堂に戻ってくると、御堂の中から読経の声も聞こえてきた。前庭には高野槇も植えられた高野山真言宗のお寺。大師堂の軒下には大きな額も掲げられ、どっしりとした佇まいとなっている。

大師堂の左手に「一寸八分観音・参道」の案内板があり、渡り廊下をくぐると静かな奥の院へ向かう雰囲気に包まれてくる。

大師堂 黄金橋の先に長者堂(クリックで拡大)

|

赤い欄干の黄金橋を渡ると、その先にカエデ紅葉に包まれた「一寸八分観音・長者堂」が見えてきた。 左脇には説明板があり、かなり長い文章となるが、理解するうえでは重要な説明文。

“炭焼小五郎夫婦は家運富み栄え、欽明帝より真名の長者の称号がおくられたが、子供に恵まれなかった。 閻浮提金の一寸八分観音を信仰した処、玉のような般若姫を授かった。般若姫は希世の美人として、遠く唐土まで聞こえ、欽明帝第四皇子橘豊日(後の用明帝)と結ばれた。3年後、皇子は都に帰還されるが、般若姫も都に上る途中山口県大畠浦で暴風雨に遇い、この地で亡くなった。長者は大変悲しんで、般若寺を建立し般若姫の菩提を弔った。般若姫は、遭難の時、母の玉津姫から戴いた一寸八分観音像を海に投じて難から逃れたが、後一寸八分観音は、大魚の腹中から発見され、聖徳太子(用明帝の皇子)の命により、豊後国蓮城寺に差し戻され現在に至っている。”などと、小説の様な伝説が残されており、毎年一月十日に御開帳されている。

紅葉に包まれた「一寸八分観音・長者堂」(クリックで拡大)

|

長者堂の左側に小広場があり、イチョウ落葉の絨毯を踏んで行くと、トタン屋根に覆われた「炭焼小屋」となっていた。 昭和時代まで使っていたのではと思われる炭焼小屋だが、遠く炭焼小五郎のイメージも伝わってくる山村風景、であり、歴史遺産。

小広場の奥に 炭焼小屋

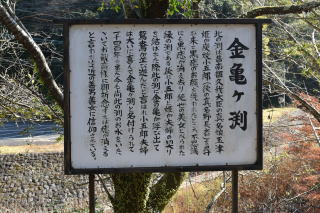

金亀ケ淵

大師堂に戻り、車道に飛び出すとそこに「金亀ケ淵」の説明板。 その概略は“その昔南部久我大臣の真名娘玉津姫が炭焼小五郎を訪ね来て、黒痣のお顔を洗われたところ不思議にも黒痣は消え去り、絶世の美女となられた縁の淵。後に小五郎と姫が夫婦の契りを結ばれた際、この縁に金の亀が浮かび出てきた。小五郎夫婦は大いに喜んで金亀ケ淵と名付けた。”などと、小五郎伝説の始まり、始まり・・・という説明板です。

金亀ケ淵の説明板 金亀ケ淵(クリックで拡大)

|

薬師堂

金亀ケ淵の左上に、重厚な薬師堂が祀られている。 少しの階段を踏み上がると薬師堂の入口があり、その両側に「千体薬師」と「千体薬師像(木彫)」の説明板が掲げられていた。

薬師堂へ 入口と説明板

入口の説明板は“当堂には、本尊薬師如来を中心にそれぞれ五百体の薬師如来を安置しています。千体の薬師如来像を安置する堂宇は日本国内唯一。御堂は臼杵藩侍大工山崎重泰の建築。県指定有形文化財。” もう一枚は “御堂の両側に1008体からなる薬師如来の立像が整然と並んでいる。像の高さはいずれも65センチの同大同形で、蓮華座に立ち左手に宝珠、右手は肘を曲げ施無畏の印を結んでいる。製作年代は室町時代と推定される。県指定有形文化財。”となっている。

心落ち着け、御堂に中に入って行くと仁王像のある前廊下となっており、千体薬師との間には大きなガラスで仕切られてた。

御堂に入ると 千体の薬師如来像(クリックで拡大)

中央の薬師如来 同一同形の薬師如来像

|

文頭の第一印象となった場面だが、そのスケールの大きさに圧倒されるばかりです。

霊場と般若姫像

さて、あの巨大な般若姫像はどこから登って行くのだろうか? 薬師堂の右脇にコンクリートの細道があり、一歩踏み入れると、小さな石仏があり八十六番札所の文字が刻まれていた。

そういえば、薬師堂の壁面に「九州四十九院薬師霊場第十七番札所」の看板が掛けられ、薬師堂の一隅には弘法大師とも思われる座像も置かれている。また、薬師堂の階段を上がったとき左隅に山頭火の句碑があり“秋の山路おへんろさん夫婦づれ”と詠まれていた。

山頭火の句碑 弘法大師像?

般若姫像には、この、霊場・八十八ケ所巡りのコースを辿ればいいのではないだろうか。 コンクリートの参道を歩き始める。 すぐの左上に「山王宮」の鳥居が見えるが? そのままコンクリート道を行くと、県指定の石塔宝塔があり、標柱の背面には“炭焼小五郎夫婦の墓と伝承されている”

などと記していた。 ここに眠っていました。

薬師堂の右脇に細道 炭焼小五郎夫婦の墓

落葉の積る遊歩道(参道)は、小さな石仏に出会いながら静かな樹林帯を登って行くようになる。ここは82番・千手観音の根来寺の横。そして3分後、左カーブに差し掛かると鮮やかな紅葉に出逢い始める。

82番根来寺(千手観音) 参道を登って行く

紅葉と出逢いながら 最後のカーブを曲がると

最後のカーブを曲がり終わると、道は天に抜け「ジャ、ジャ~ン!」あの巨大な般若姫像が、優しく微笑んでいた。高さ20メートル。11時ちょっと過ぎ。標高185m付近。に位置している。

手前横に「般若姫物語」の説明板があり、“真名の長者と玉津姫の間に生まれた般若姫・・・”など、一寸八分観音・長者堂の説明板と同様の説明が続き、“・・・瀬戸内海に沈み帰らぬ人となった。19歳の短い命であった。”などと記していた。 改めて見上げると、般若姫の目線は、はるか遠くを見つめ、物思いに耽っているようなお顔をされていました。

般若姫像(クリックで拡大)

|

足下の両側には、真名の長者夫婦の像も置かれていました。 また、八十八ケ所巡りの石仏も置かれていたが台座に刻まれた文字は風化しており、判読できなかった。76番と思われるが?

般若姫像の後ろ回り込むと遍路道が続いており、ざらついた急坂を辿ってみると「琴弾八幡宮」68番札所となっていた。へんろ道は、さらに続いている様子だった。

が、1番まで辿ることはできそうにない。戻ろう。

般若姫像の横76番? 背後の坂道に「琴弾八幡宮」68番

下山は往路を戻り、薬師堂前のお大師さんに無事帰着を報告して、駐車場に到着。 久しぶりの再訪となったが、順序良く辿ることにより、見るものすべてが新鮮で、強烈な印象を受ける結果となった。行った先々に文化財の標柱があり、見どころ、参拝処がいっぱいの内山観音。炭焼小五郎伝説も、小説の一部を見るようで、おもしろく伝わってきます。

蓮城寺は、欽明15年創建、県下最古の寺となっており、六角経堂では聖徳太子も関わっておりビックリする事ばかりです。 また、広い境内の随所では、鮮やかな紅葉も楽しむ事ができた、山里の「内山観音」でした。

|