|

臼杵・色づいたタコノアシと 2021 年 11 月 16 日(火)晴れ

古墳探訪(神下山古墳)など

(大分県臼杵市)訪問地 : 神下山古墳 善法寺の横穴(末広横穴) 九重石塔

はじめは

茹で上がった? タコノアシ

一ケ月ほど前、臼杵石仏など見て近隣の史跡探訪に行ったとき、臼杵川沿いの一隅で、希少なタコノアシに出逢った。 その後、朝晩の涼しさに晩秋の気配も感じられれるようになり、竹田八幡山では真っ盛りの紅葉を見てきたばかりだ。

臼杵のタコノアシも、ぼつぼつ茹で上がっている頃だろう。 で、前回見つけた場所に到着。「う~ん? ちょっと早かった!」半茹での状態だったが、ゆっくり見てみよう。

タコノアシ

タコノアシが群生している様子

|

色づきは、まだまだの様子だったが、この場所で、また再会できました。 タコノアシを見届けたら、古墳探訪と云うことで、前回、臼塚古墳や丸山古墳などのある熊崎駅付近に向かった。

古墳探訪へ

臼杵市のHP(ふるさと再発見)を見ると、熊崎駅付近には、まだ訪れていない「神下山古墳」や「善法寺の横穴」などがあり、再度と云う感じで、国道217号線と県道205号線を経て熊崎駅にやってきました。

神下山古墳」と「善法寺の横穴」、それぞれの位置関係は

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

神下山古墳

「神下山古墳」は、熊崎駅の北東500mほどの位置にあり、複雑な地形はカーナビに従いながら、熊崎川沿いの取付き点に到着。

神下山古墳の山容と熊崎川 取り付き点

取り付き点には防獣フェンスがあり、その奥に「神下山古墳」の標識と遊歩道が見える。 フェンスは開ける事ができ、あと締めで、手すりのある坂道を登りはじめる。コンクリートの遊歩道(参道)になっており、ここは楽勝だろう。静かな樹林帯に入って行く。

やがて、段差のある階段や草地を登って行くようになり、足元には手のひらサイズの小石がたくさん見られるようになってきた。葺石だろうか、古墳を登っている実感も湧いてくる。

標識と遊歩道 手すりのある遊歩道

草地を登る 葺石?

取付きから約7分、いかにも円墳という様相に変わり、石碑や説明板のある墳頂に到着。 標高28m付近。10時50分。

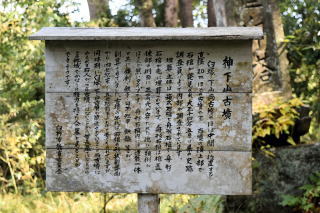

傾いた宝篋印塔の手前に説明板があり、概要は“臼塚・下山両古墳のほぼ中間に位置する直径20mほどの古墳です。大正14年に、頂上部で石棺が発見された。箱式石棺と舟形石棺。舟形石棺内には遺骸一体と鉄剣など副葬品も。年代は、4世紀末~5世紀前半。”などと記していた。

もうすぐ墳頂 墳頂の石碑や説明板

舟形石棺の上蓋(屋根)は土と雑草に覆われ、その様子は判然としないが、左右から見返しているうちに上蓋らしくイメージすることができる。舟形石棺の背後に石祠があり、神下山大神と刻まれていた。

墳頂の様子(クリックで拡大)

|

箱形石棺?

舟形(家形)石棺の屋根

|

説明板に、もう一度目を通すと“首長墓ではないものの、この地域でかなりの権力を持った人の墓と見る事ができる”ともなっていました。 樹林帯に覆われ展望は弱いが、少しの隙間から熊崎駅付近の様子が望める。

説明板 墳頂からの展望

いかにも古墳らしい山・円墳の神下山古墳に登ってきました。4世紀後半から5世紀前半のもの。 古墳の主は、今も静かに眠っていることでしょう。下山は往路を戻る。

熊崎駅の西側に

善法寺の横穴(末広横穴)

末広川沿いの県道206号線を経て、末広幼稚園付近に差し掛かると、三差路の角地に「末広横穴」などの標

識が現れた。「よっしゃ!」 次の標識を期待しながら、集落の細道を通り抜けていく。

三差路に標識 位置図・再掲

しかし、次の標識はどこにも見つからない。 仕方なく道路脇の草地に停め、イメージした場所に行ってみることにした。 山斜面と田圃の境界には、防獣フェンスが張り巡らされており、土橋の先に入口と思われる門扉が見つかった。「ここだ!」 先の「神下山古墳」と同じように、あと締めで行ってみよう。

門扉には小さな竹などが絡まっており、難儀しながら取り除いた。が、またまた難題! ステンレス製の針金で頑丈に縛られ、フェンスの扉は明ける事ができなかった。 たとえ、開けたとしても、フェンスの中は背丈を越えるススキ原になっており、一歩も進めない状況でもあった。

山斜面へ フェンス・入口?

直近まで来ており、断念するのも・・・。フェンスに沿って、中の様子を探って行くと、「ん、あれは?!」期待の眼は千里眼となり、山崖の一角に数個の横穴が見えてきた。何とも言えないが、目的の「善法寺の横穴」と、しておこう。

中を覗くと 山崖に横穴?

消化不良の「善法寺の横穴」探訪となったが、すぐ近くには市指定史跡の「九重石塔」があり、立寄ってみることにした。

臼杵市指定史跡

九重石塔

駐車した場所からも見え、善徳寺の三重塔の足下に位置している。 すぐそこだ。車は置いたまま行ってみよう。 軒下に干し柿が吊るされ、のどかな山村風景を見ながら、集落の細道を辿って行く。

「おっ、すごいスゴイ!」。 「竹尾泉入寺観音」の境内に入ると、目指す「九重石塔」が現れてきた。

善徳寺の三重塔 九重石塔(クリックで拡大)

|

説明板があり、その概要は“総高約6m、90cm四方の九層。大友義明鑑や竹尾外記介などの関連歴史に続き、室町時代に造立されたものと思われる”などとなっていた。 天を突くように、力強くがっちりとした石塔です。

九重石塔

|

横には、その「竹尾泉入寺観音」が祀られ、長い文章の由来板も掲げられていた。 並んで地蔵堂と泉水があり、笠の大きな灯籠も置かれていました。

地蔵堂と灯籠 竹尾泉入寺観音

今日は、紅く色づいたタコノアシを観て、熊崎地区にある「神下山古墳」や「善法寺の横穴(末広横穴)」を訪ねてきた。 「善法寺の横穴」は、傍まで行けなかったが、隣接する「九重石塔」では、珍しい石造物と出合い、歴史探訪ともなったようです。 初冬の気配も感じられる、臼杵市の、ふるさと再発見でした。

今日の花たち

タコノアシ ツワブキとツマグロヒョウモン

|

|