|

竹田市 2021 年 11 月 11 日(木)晴時々くもり

竹田愛染堂を経て八幡山(勝山)

愛染堂は城下町竹田で最も古い建造物で、国指定重要文化財になっている。 寛永2年、二代目藩主中川久盛によって建立され、宝形造の三間堂は内部に柱を用いない構造となっている。八幡山(勝山)の中腹に位置しており、春は桜、秋は紅葉の名所となっている。

不安定な空模様となっているが午前中なら大丈夫だろう。 郊外に向かう道沿いには紅葉や黄葉が点在しており、秋本番の景観を満喫しながら竹田市に向かった。

八幡山の山容はJR豊後竹田駅前から望む事ができる。と云うことで、竹田駅前にやってきた。「あっ、あの山だ!」その山容を見届け、駅前の説明板に目を移すとタイトルは「落門の滝風景」となっている。 「落門の滝」と云えば、過日(2021年7月)城原井路疏水(神田頭首工)で、知り得た情報でもあり、是非見たかった歴史遺産。しかし、今日は何故か滝水が流れてなかった。残念!。

竹田駅背後の落門の滝 八幡山(クリックで拡大)

|

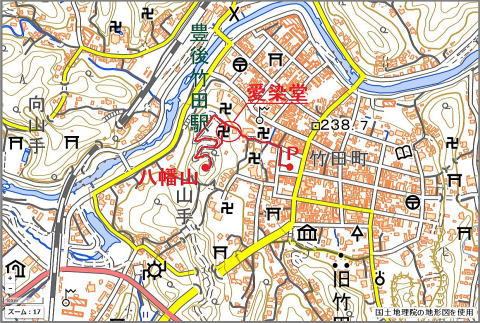

山姿を見届けたら、目的の八幡山に行ってみよう。 竹田市内に移動し、新設なった「竹田市城下町交流プラザ」の駐車場に停めた。ここなら安心。 その一隅に周辺施設のマップが置かれており、これから向かう「愛染堂」や「大正公園」なども記されていた。 手持ちの資料は、国土地理院の地形図のみ。

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

竹田市城下町交流プラザから西側に出ると、早速という感じで「旧岡藩御客屋敷・月鐘楼」(現況・喫茶店)の歴史遺産があり、竹田市教育委員会の説明板も置かれていた。八幡川横丁を北に進むと「ぽっくり地蔵」の案内板が現れ左に曲がる。白壁と板塀に挟まれた歴史の道となり、前上方には「十六羅漢」なども見えてきた。

旧岡藩御客屋敷 白壁と板塀に挟まれた道

歴史を感じる細道だったが、ポンという感じで、駐車場と石段の見える広場に到着。そこには「歴史乃道」と書いた石の標柱が建っていた。納得。

この広場は、「いこいの広場」と呼ばれ、「愛染堂」などへの登山口であり、右脇には「命水延命地蔵尊」が祀られていた。 説明板にもある様に、「ぽっくり地蔵尊」とも呼ばれており、帰りに、お参りさてもらうことにして先を目指そう。

歴史乃道・いこいの広場 右側に命水延命地蔵尊

雰囲気のいい長い階段登りが始まる。気温は低いが背中に日差しを受け、早速汗が吹き出し始める。「よいしょ、ヨイショ」何段あるだろうか。 階段の途中には「八幡山一生祈願」の説明板が置かれており“いこいの広場の参道(産道)から人生の階段を登り、十段目までが「幼年期」・四十段目までが「少年期」・七十七段までが「青年期」です。八幡山は、合格・縁結び・安産・健康祈願など一生祈願のパワースポットです。”などと、記してあり、興味を惹く説明板だった。

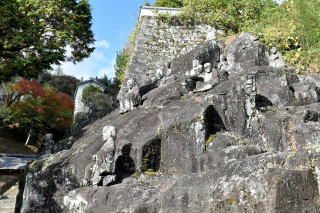

説明板の最後には、右手に十六羅漢様となっており、説明板のある「十六羅漢」に到着。概要は“市指定の有形文化財・市内最大の観音寺の十六羅漢。作者年代とも不明だが、文化年間(1804~)ではないかと伝わっている。”などと記していた。

長い石段(クリックで拡大) 十六羅漢

|

高い石段も、「少年期・四十段目」に登りつき、拠点のような十字分岐点に到着。 効率的な順路は判らないが、「観音寺の十六羅漢」と呼ばれることから、先ずは観音寺へ。 山門をくぐり「こんにちは~」と声をかけながら境内の踏み石を伝っていくと、見上げるような高灯篭とお堂が祀られていました。

四十段目の分岐点 観音寺のお堂と高灯篭

分岐点に戻り、次は左の「円通閣」へ。 少しの階段を駆け上がると右側に唐風の楼門があり、両脇の柱には梵字の一節が彫られていた。

楼門を抜け上がり、振り向く位置には唐風の窓が、往時の雰囲気を物語っていました。遊歩道沿いには、昭和55年の「史跡・円通閣」と平成16年の「円通閣(市指定有形文化財)」の説明板が置かれており、建築様式(中国風楼門)や使用目的(漢学者、詩人・文人が集う場所)などを記していた。

円通閣楼門 円通閣裏門の2階(クリックで拡大)

|

通路の右側に「弁天堂」を見送ると、その先に「愛染堂」の説明板が見えはじめ、念願の「愛染堂」境内に入って行く。

愛染堂

「国指定重要文化財・願成院本堂(愛染堂)」など、新旧幾つかの説明板が置かれているが、概要は“岡藩2代目藩主中川久盛により、寛永12年(1635)大勝院の愛染堂として建立され、市内最古の建造物である。愛染堂は、一重宝形造、本瓦葺きの三間堂”などとなっており、また“軒下四隅に天邪鬼及び人面の木彫りあり、天邪鬼はかって左甚五郎の作を、工匠が持参し納めたるもの伝えられている”

さらに、別の説明板も置かれており“愛染堂は、明治以前は大勝院と云って城原八幡宮の別当院であった。旧藩主・中川公が岡藩の産出神として城原八幡宮を勧請し本地佛として愛染明王を安置したので愛染堂と云う。”など、過日訪れた「城原八幡宮との関連が、ここに繋がっていた。

説明板と愛染堂 軒下四隅の天邪鬼

愛染堂

愛染堂(クリックで拡大)

|

柱を一本も使ってないという愛染堂。 堂内の様子は窺えなかったが、国指定と云われるだけあって、すばらしい雰囲気が伝わってきます。 豊後高田市の国宝「富貴寺」を彷彿させる「愛染堂」となっていました。

「愛染堂」の右脇に進むと、市指定の有形文化財「仏足跡」があり、上方に繋がる石段も現れた。参道に戻ることなく八幡山(大正公園)に行けそうだ。 一段上がったところに「四国八十八霊場」があり、数多くの石仏が安置されていた。

仏足跡 四国八十八霊場

遊歩道は上方に続いており、すぐ上でY字路に飛び出した。「わっ、きれい!」右側に鮮やかな紅葉が現れたが、帰り道で使う事にして、ここはショートカットとなる左の石段へと進む。 石段を登ると短く刈られた草地に変わり、ほどなくコンクリート舗装の車道(大正公園として整備された道)に合わさった。先ほどのY字路から包丁塚を経て回り込んできた車道だ。帰りに使うつもりにしている道。

Y字路は左へ 車道に合わさった

紅葉を愛でながら大正公園(八幡山・勝山)へ

わ~、きれい~ 紅葉景色

遠景はくじゅう連山(クリックで拡大)

|

右奥は三宅山

ヘアピンカーブでは緑とのコントラストも

|

カーブの左前方に、竹田市街地の一部と岡城址が見えはじめると頂上は近い。 最後のカーブを曲がり終わると少しの石段があり、展望が開けながら大正公園の頂上に到着。(大正公園の名称由来は、大正年間に整備された公園と云うことらしい)

左前方に岡城址 石段を登って頂上へ

頂上を示す標柱等は見当たらなかったが、八幡山(勝山)頂上に到着。標高295m。11時ちょっと過ぎ。登山口となる「いこいの広場」から、「愛染堂」などに寄り道して約50分。低山ながらも大展望が広がっており、先の岡城址をはじめ、祖母山や阿蘇山、それに重なる様に荻岳・下荻岳、くじゅう連山へと見渡す事ができる。

八幡山(勝山)頂上 大展望

阿蘇山と手前は荻岳・下荻岳

|

頂上から大展望が得られる好条件となっており、中世の山城や砦に使われたのではないだろうか、などと連想したくなる山。山名も「八幡山」より「勝山」が良いのではないだろうか。 風が冷たい、降りよう。

下山へ

下りもまた、紅葉景色を満喫しながらコンクリート道を下って行く。 先ほどの合流点から下方は別道となり包丁塚などを拝んで、回り込むと「愛染堂」上のY字路に帰着。

別道を下り 包丁塚

紅葉エリアに分かれを告げ、「愛染堂」や「十六羅漢」の石段を下って行くと、下方に登山口の「いこいの広場」が見えてきた。

最後は「ぽっくり地蔵尊」とも呼ばれる「命水延命地蔵尊」。 この歳になれば、必見と云うか是非お参りしておこう。 お堂に入ってみると中央に「ぽっくり地蔵尊」、両脇に「ぼけない地蔵尊」と「ねつかぬ地蔵尊」が安置されています。・・・「全部の願いが叶いますように」丁寧に手を合わせ、お参りしました。

いこいの広場に下山

|

命水延命地蔵尊 ぼけない ぽっくり ねつかぬ

地蔵尊 地蔵尊 地蔵尊

車を停めた「竹田市城下町交流プラザ」に到着。念願の「愛染堂」にも、立寄る事ができ、素晴らしい建築美と「城原八幡宮」との関連も納得。そのまま上方へ向かい、紅葉真っ盛りの景観を愛でながら、八幡山(勝山)に登ってきました。

怪しくなってきた空模様は、帰路の神角寺渓谷付近でワイパーを使うほどの雨に遭遇した。山で降られず、良かったネ。 いま、山行記を綴りながらも、真っ赤なモミジが瞼に焼き付いています。

今日の花たち

サフラン フユノハナワラビ センボンヤリ

|

|