|

臼杵石仏のコスモスと 2021 年 10 月 9 日(土)晴れ

臼杵磨崖仏(大日石仏)など

(大分県臼杵市)訪問地 : 臼杵石仏 臼杵磨崖仏(大日石仏) 門前地下式横穴 本田館跡

はじめは

臼杵石仏のコスモス

例年になく厳しい残暑が続いているが、朝晩の涼しさには秋の気配も感じられるこのごろ。ここ、「国宝・臼杵石仏」の一隅には、満開のコスモスが爽やかな秋風に揺れています。 夏には古代ハスが咲き、毎年7月には「石仏の里・蓮まつり」が行われている場所。

|

仏の里のコスモス

コスモスと古薗石仏

コスモスと遊歩道

コスモスの遠景は鎮南山から姫岳に連なる稜線(クリックで拡大)

| よく見ると、満開を少し過ぎた花もあるようだが、花の数も多く、もうしばらくは楽しめるでしょう。 |

|

臼杵の文化財史跡

臼杵市のHPから「文化財史跡」を検索すると、近場に重要文化財(特別史跡)の「臼杵磨崖仏(大日石仏)」や市指定史跡の「門前地下式横穴」、さらに市浜の「本田館跡」などが目に留った。

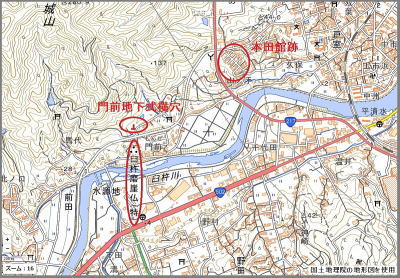

それぞれの位置関係は

位置図(国土地理院の地形図を加工 |

国指定特別史跡

臼杵磨崖仏(大日石仏)

国道502号線で臼杵市街地を目指して進み、「白馬渓」入口などを経て門前集落へ入って行く。 集落の細道をゆっくり進んでいると、山手側に案内標柱が現れた。「ここだ!」 標柱には「国指定特別史跡・臼杵磨崖仏(大日石仏)」となっていた。スゴイ! 国宝・臼杵石仏の陰に隠れ、その存在さえ気付かなかった重要史跡だ。いくつかの情報では「門前の石仏」や「大日石仏」などと呼ばれている。

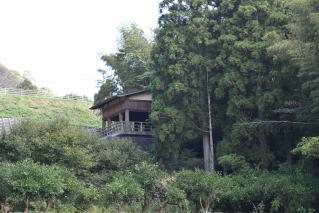

標柱のある登り口に立つと、上方の森には「大日石仏」の覆屋が見えており、舗装された遊歩道をゆるやかに登りはじめる。 手入れのいい畑を見ながら、やや斜度のある(カボス?)園を登って行く。

上方の森に覆屋 入口の標柱

ミカン園を経て 大日石仏の覆屋へ

歩き始めから5分ほどで「大日石仏」の覆屋に到着。入口には説明板があり、その概略は“龕部には七体彫られているが、いずれも風化が著しい。龕の中央に位置する四体は顔容が不明瞭であるが、木彫仏を思わせるような丸みとやわらかさが感じられる。向かって右の三体は、比較的保存状態が良い。製作年代は、中央四体が平安時代末期(12世紀末頃)、右端三体は鎌倉時代(13世紀)の作と推定される。”

大日石仏の覆屋 如来形座像

説明板も風化が進み、読みにくい部分も多いが、先ずは石仏さまを拝ませてもらおう。一礼して覆屋に入って行く。早速という感じで、中央の如来像に目線が留まる。「むっ、・・・」お顔や上胸部が不明瞭となっており、しばし無言のご対面となった。長い間、風雨に晒されていたことでしょう。

しかし、右隅の不動明王、衿褐羅童子や制多伽童子など、三体は、保存状態が良かったらしく刻線も良く判る。

近年となり、覆屋ができたことで石仏さまもホッとされていることでしょう。

大日石仏

|

仏像の配列は(左→右)

多聞天立像、菩薩形座像、如来形座像、菩薩形座像、不動明王立像、衿褐羅童子立像、制多伽童子立像

覆屋の背後に回り込むと、上方へ延びる遊歩道があり、左カーブの先には庚申塔が祀られていた。

市指定史跡

門前地下式横穴

「大日石仏」から、すぐ近くの場所だがバイパスの様な二車線道路に戻り、峠状の三差路に到着。ここが「門前地下式横穴」が祀られている場所。先の「大日石仏」から、遊歩道を踏み上がった場所でもあり、駐車スペースもある。

旧道の脇に、柵で囲われた一角があり、「門前地下式横穴」と書かれた、説明板が置かれていた。その概要は“昭和46年、道路舗装工事中に発見された。“から始まり、

旧道の脇に 門前地下式横穴

“竪壙は東西60cm、南北65cmのほぼ方形で、深さ125cm。北側の壁にアーチ型をした玄門(入口)がある。玄室は、東西280cm、南北200cm、高さ95cmのドーム型。玄室内には人頭大の自然石が並べられていたが、副葬品等は無かった。中世(13~16世紀)の墓としての性格を持った遺構とされる。”などと記されていた。

門前地下式横穴

|

その昔、この地域に住んでいた豪族のお墓と言うことでしょう。 そっと、手を合わせながら一礼して次に向かった。

中世の歴史を秘めた

本田館跡

これも臼杵市のHPを検索していたとき、気づいた史跡の一つ。最近では、「中世の城館」探訪などに出かける機会も多く、「館跡」の文字には敏感となっている所為だろう。歴史を感じながら、訪ねてみることにした。

~文中の「本田」と「本多」は、変換ミスではありません。~

臼杵市のHPには“臼杵川に架けられた橋を渡り、熊崎バイパスを50mばかり北方へ進むと右手(東側)にこぎれいな住宅が立ち並ぶ山の手区の台地が見えてきます。この台地が「本田館跡」です。

本多氏は、徳川家康の家臣団の中で有力な一族。その、本多家系図によると、元は藤原姓であったが、鎌倉期に十二代助秀が豊後国の本田に移り住み、その土地の名にちなみ、本多と称するようになった。移り住んだ豊後の本田という名の場所こそ、現在の山の手区であり、本田館のあった所。”などと記している。

山の手区の台地 位置図・再掲

臼杵市のHPは続き“東西100ⅿ、南北120mほどの台地の上は区画整理され、住宅が建てられているため、往時の館跡としての景観は失われているが、東・西・南の三方に切り立つ岩肌によって、館の姿を思い描くことができる。”となっている。

国道217号線(熊崎バイパス)を行き、消防署のある峠を右折すると「山の手区」入口となっていた。このあたりが一番高く、ゆっくり下りながら南東向きに下っている。

山の手区入口 山の手区・中ほど

南東の端まで下って行くと、「山の手公民館」があり、玄関の表札には「山の手区集会所・本田郷」となっていた。「お、おッ!」 なんと、ここに「本田館」の存在を示す証拠があった。 この台地こそ、「本田郷」であり、「本田館跡」と云える。

山の手公民館 表札に「山の手区集会所・本田郷」

今日は、臼杵石仏のコスモスを観て、国特別史跡の「大日石仏」や中世の「門前地下式横穴」、さらに、徳川家康の家臣団のつながりを持つ中世「本田館跡」を探訪してきた。 行ってみて実感。価値観の違いはあるにしても、それぞれ感動するばかりです。 臼杵には、まだまだ多くの文化財史跡があり、機会を捉えながら訪ねてみたい郷でもある。 今、どこに行っても、コスモスと出合った臼杵市でした。

今日の花たち

タコノアシ タコノアシ 不時開花のサクラ

アカテガニ

|

|