中津の 2021 年 6 月 14 日(月)梅雨の中休み・晴曇

城跡と万葉歌碑(大分県中津市など)

城跡 : 中津城 犬丸城 大畑城 高森城(宇佐) 芝崎(柴崎)城→高田城

万葉歌碑 : 闇無浜神社 加茂神社 龍神社

上流に中津城(クリックで拡大)

|

指呼の間に中津城を望み、参勤交代のご一行は、こ

のあたりから船出していたのだろうか。

ここ、闇無浜神社に隣接する船溜まりは、山国川支

流の中津川河口に位置しており、江戸時代、藩主の御

座船「朝陽丸」と随行する御用船の繋留港で「御船寄

」と呼ばれ波静かな港となっている。

|

大分県も6月14日『不要不急の自粛』は解除となった。「よっしゃ、中津に行ってみよう!」 以前から計画していた「中津の城跡と万葉歌碑」を訪ねてみることにした。

先ずは、中津のシンボルとなる城跡

中津城跡

霧雨の朝を迎え、気を揉みながら出発したが、中津市に入るあたりから明るい陽射しも出てきた。やがて、「中津城」への案内板も現れ、いつもの駐車場に到着。

大河ドラマ「軍師官兵衛」が放送されたのは2014年。あれから、早くも6年が経っている。 その間に、グループ旅行や家族で訪れているが、特に変わってないようだ。改めて中津城を探訪してみよう。

中津城(クリックで拡大) 位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

広い駐車場の一隅には『中津城公園案内図』や『中津城の歴史』があり、興味深く目を通した。

『中津城の歴史』の概略は

天正15年(1587)黒田孝高が豊前6郡の領主となる

豊前城井の宇津宮氏が反発

天正17年(1589)黒田孝高が隠居して如水と号し 長政が継ぐ

慶長5年(1600) 黒田氏 筑前52万石に封じられ福岡へ移る

その後

慶長5年(1600)細川忠興、忠利、三斎(忠興)氏

寛永9年(1632)小笠原長次、長勝、長胤、長円、長邑氏

享保2年(1717)奥平昌成、昌敦、昌鹿、昌男、昌高、昌暢、昌猷、昌服氏

慶応4年・明治元年(1868)奥平昌邁氏が跡を継ぐ

中津城

|

中津城公園から東側に降りてくると、「中津城本丸」の標柱などがあり、堀のある天守閣が美しく望める。

そのまま、堀や天守閣などを見ながら回り込んで行くと、お堀の角に『黒田時代の石垣』の案内板があり、北側の河口近くへ。

堀と石垣と天守閣

|

『黒田本丸の石垣と細川時代の石垣』の説明板があり、“右側は黒田孝高時代の本丸跡の石垣、左側は細川忠興時代のもの。” などと記されており、

さらに続く説明文は“中津城が歴史に登場するのは天正15年(1587)黒田孝高が豊臣秀吉に豊前の6郡を与えられ、山国川の河口デルタである中津の地を選び、翌年築城を始めた。西に山国川、南と東に大家川(後に塞がれた)、北に周防灘を控えた要害の地であった。”などと、興味深く記している。

黒田時代の石垣へ 左側は細川時代 右側は黒田時代

|

また、中津耶馬渓観光協会のHPでは、“水門から海水が入って堀の水かさは潮の干満で上下する水城で、高松城、今治城とともに日本三大水城の一つに数えられています”などとなっており、以前訪れた今治城や高松城の様子も、思い出される。

散策路は、『中津城ビューポイント』の河川防波堤へと誘われ、振り返ると、「お~・・・」中津城天守閣や森で覆われた黒田時代の城跡が望め、河口に面した水門付近の様子も見える。

中津城ビューポイントからの景観

|

これで3回目となる中津城、グループ旅行や孫連れとは違う目線で、戦国時代の黒田官兵衛から江戸時代の奥平氏へと、歴史の背景を偲びながら散策してきました。

この後は、中津城の北東にある闇無浜神社へ。

万葉歌碑

闇無浜神社

闇無浜神社となっており、読みにくいが「くらなしはま」と読み、以前は「龍王宮」と呼ばれていた神社。

闇無浜神社入口 位置図・再掲)

|

手持ちの角川・地名辞典によると、由緒由来など古くからの説明に続き“のちに黒田孝高より社領50石の寄進を受け、次いで細川、小笠原、奥平各氏の崇敬を受け、中津藩主の祈願所とされた。”

などと、先の中津城との関りも深い神社となっている。

参道のコンクリート道に進み、「闇無濱神社」の鳥居をくぐると白砂と松の木が並び、浜辺を思わせる雰囲気となっている。 ほどなく、参道の左側に目的の万葉歌碑があり、並んで万葉歌の説明板も置かれていた。

闇無濱神社の鳥居 参道の左側に万葉歌碑

|

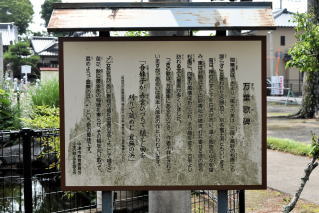

『我妹子が 赤裳ひづちで 植えし田を 刈りて蔵めむ 倉無の浜』

作者不詳、あるいは柿本人麻呂の作

説明板では“乙女たちが、赤い着物の裾を田圃の泥で汚して植えた苗が、秋に黄金色の稲穂を実らせ、その稲を刈り取って蔵めよう倉無の浜へ。” という意味が記されている。万葉の頃は、白砂青松の浜から龍王宮や稲田へと続いていたことでしょう。

先ほどは、すぐ近くの泥田で赤色の田植え機が4条の早苗を植えていた。

万葉歌碑 万葉歌碑説明板

|

社殿に進み 闇無神社に参拝

|

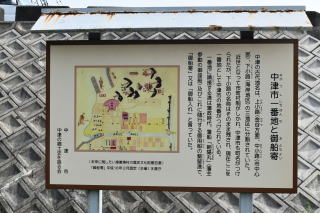

お参りを済まし、闇無浜神社入口に戻ると、護岸のコンクリート堤防寄りに『中津市一番地と御船寄』の説明板があり、

地名町名のことに続き、“一番地隣接する港は藩政時代、藩船「朝陽丸」(藩主参勤の御座船)及びこれに随行する御用船の繋留港で、「御船寄」又は「御船入れ」と言っていた。” などと、興味深く記されていた。

|

『中津市一番地と御船寄』の説明板

|

急な階段で護岸のコンクリート堤防に上がってみると、左側の上流には先ほどの中津城が望め、右下の足下には、古くからの石垣も見え、御用船繋留港の「御船寄」と呼ばれる船溜だろう。 現在工事中だった。

上流に中津城(クリックで拡大) 御船寄

|

中津城の天守閣から、指呼の間に望めていたと思われる倉無浜の龍王宮。中津藩主の祈願所となっていたというのも頷ける位置にあり、境内には万葉歌碑が置かれていた闇無浜神社でした。

次は、中津港の南西、田尻集落の浜辺にある加茂神社へ。

万葉歌碑

加茂神社

田尻集落のはずれにあり、アクセスに難儀しながら、舞手川の小橋を渡って、ようやく加茂神社の大鳥居に到着した。

加茂神社の鳥居 位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

鳥居の正面奥には本殿が見えており、参道を歩き始めると、すぐの右側に草刈された遊歩道が現れた。

「ん?」樹林境の木陰にポツンと万葉歌碑だけが置かれていた。

加茂神社 万葉歌碑

|

説明板もないが、『分間の浦』の主題に続き

『海原の沖邊にともし 漁る火は 明してともせ 大和島見む』

歌碑を読んだら、加茂神社にお参りしておこう。 手水舎を過ぎると「加茂神社」の説明板が掲げられていたが、祭神や由来が主体で、万葉歌に関わる項目は記されてなかった。

車に戻り舞手川沿いの細道を行くと「分間の浦」の一角が見え、万葉人の詠んだであろう浜辺が一望できる。

加茂神社 分間の浦(クリックで拡大)

|

今でも、夜ともなれば沖合に漁火が灯り、遠くに想いの島も浮かんでいることでしょう。浜辺に近い加茂神社でした。 すぐ近くの龍神社へ。

万葉歌碑

龍神社

中津港の背後、工業団地の中ほどにある小さな龍神社。万葉歌が詠まれた時は、加茂神社から続く浜辺だったと思われる場所にあり、加茂神社と同じ「分間の浦」。

龍神社 位置図・再掲

|

龍神社(石祠)と並んで万葉歌碑が置かれている。よく見ると、歌人・田吹繁子氏の解説文つきの歌碑となっていた。

龍神社(石祠)と並んで万葉歌碑 解説文つきの歌碑

|

その解説文は、“神武天皇の天平8年、朝廷から新羅に向かった一行は 武庫の浦から船出したが、国防難で逆風にもあい 辿り着いたのは豊前国下毛の郡分間の浦であった。上陸した一行は、しばらく止まり、船の修理などもしたであろう。そこで詠まれた8首のうちの1首が この歌”などと記されていた。

『浦みより こぎ来し船を 風早み 沖つみ浦に やどりするかも』

先の加茂神社で見た「分間の浦」を、思い浮かべながら龍神社を後にした。

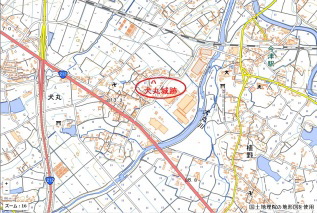

次は「犬丸城」だが、事前の計画中に、緒方三郎惟栄の「豊前5城」のことを知った。手持ちの「大分歴史辞典」にも記されており、そのリストは、①芝崎城(豊後高田市)②高森城(宇佐市)③犬丸城(中津市)④大畑城(中津市)⑤塩田城(福岡県築城町)となっており、県外の塩田城以外の4城が大分県にあり、帰路の寄り道で訪ねてみることにした。

先ずは、中津市内の犬丸城跡へ。

城跡(豊前5城)

犬丸城跡

犬丸地区にあり、国道213号線「犬丸工業団入口交差点」から北東に約300m後、犬丸城入口の一角に到着。横に金網に囲まれた水路があり、奥まったところに地蔵堂や説明板が見える。

犬丸城入口 位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

地蔵堂の前に説明板があり、概要は“宇居屋敷という地に犬丸城の伝承地の高台があり、周辺には堀跡と思われる水田が囲んでいる。”から始まり、

“犬丸城は、元暦年中に緒方三郎惟栄が豊後への繋ぎの城として築いた豊前5城のひとつで、一族の加来三郎惟貞が城主となった。その後、加来氏の子孫犬丸氏が代々居城としていたが、天正15年(1587)犬丸越中守清敏は、黒田官兵衛の豊前入部に従わず、黒田長政に攻められ、数百人が討ち果たされた。・中津市教育委員会”などと記していたが、遺構などは無いようだ。

説明板 矢印の先は伝承地とされる高台

|

まわりに目立つものはないが、あの緒方三郎の偉業は、この地にも及んでいることを知り、改めて感動した犬丸城でした。 次は、大畑城跡へ。

城跡(豊前5城)

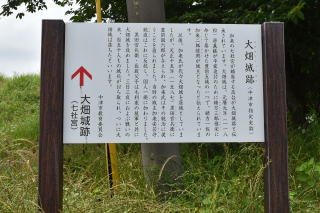

大畑城跡(七社宮)

「道の駅・なかつ」の筋向いにあり、中津バイパス(国道10号線)の「加来交差点」から北東約300m後、三差路が現れ、その角に「大畑城跡」の説明板が置かれていた。

大畑城跡入口(説明板) 位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

説明板の概要は“加来の七社宮が鎮座する高台が大畑城跡と伝承されている。 元暦元年(1184)、源義経が平家追討のため緒方三郎惟栄に命じて築かせた豊前5城の一つ。”から始まり

“緒方一族の加来二郎惟興が城主となり、代々居城としていた。 天正15年(1587)黒田官兵衛に従うことを迫られた。当時の城主・加来安芸守統直は反抗した。黒田官兵衛、長政父子の猛攻で、150人もの城兵が打ち取られ落城した。・中津市教育委員会”などと記されていた。

読み終わり、大畑城跡(七社宮)と書かれた矢印に沿って、コンクリートの参道を登りはじめる。

説明板 七社宮の参道

|

左側には段差のある斜面が延びており、往時の土塁かな? また右側には、幅2mほどの切開きがあり虎口?かもしれない。

土塁かな? 虎口かな?

|

勝手に想像しながら、七社宮の鳥居をくぐる。と、すぐ先に静かな森に囲まれた七社宮が祀られていた。 参道のコンクリート道以外は、雑草が伸び放題となっておりヤブ蚊も多い。「ここから、お参りしておこう」雑草とヤブ蚊の中、傍に寄り着く勇気はなかった。

七社宮の鳥居 七社宮

|

説明板では、先ほどの、「犬丸城跡」とほぼ同じ戦況が記されていた大畑城跡。 落城後、戦死した城兵を弔うため七社宮が祀られたと云うことでしょうか。 蒸し暑い陽射しの下、そっと手を合わせました。

城跡(豊前5城)

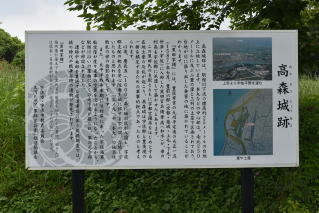

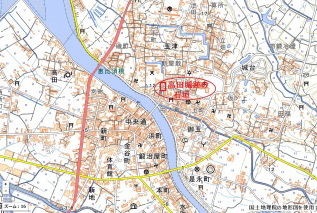

高森城跡(城山神社)~大分県宇佐市~

駅館川に懸かる「駅館大橋」を渡ると中津市から宇佐市に変わり、すぐの右上に豊前5城の一つ「高森城跡」がある。 昨年(2020)6月、東側から「城山神社」のコースで入城したが、ここ、北側の県道沿いに「高森城跡」の標柱や説明板が置かれている。

高森城跡の標柱と説明板 位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

説明板には“豊前6郡に入部した黒田官兵衛孝高が、弟の利高に築かせ、宇津宮鎮房などに対する軍事的拠点とした。”などと記されていたが、「豊前5城」の文字は見つからなかった。

高森城跡の標柱 説明板

|

昨年、「城山神社」のコースで入城したとき、境内の説明板には“元暦元年(1184)源義経の命で、緒方惟栄が築城したという伝説がある”などとなっており、「豊前5城」のヒントが記されている。

参考写真(2020,6,20 撮影)

城山神社の鳥居と説明板 城山神社

|

今日の最後は、豊後高田市の芝崎城(高田城)へ。

城跡(豊前5城)

芝崎城(柴崎城)→ 高田城跡 ~大分県豊後高田市~

「芝崎城」は、緒方三郎惟栄の「豊前5城」の一つに数えられているが、現況は、「高田城跡」であり、「城壁の石垣」とその坂道「高田御役所(陣屋)の石段」だけが遺構となっているらしい。

高田城跡の石垣(クリックで拡大) 位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

狭い街並みの前方に、シンボル的な石垣と坂道の石段が見えてきた。右側にある説明板は“「高田御役所(陣屋)の石段」建久7年(1196)源頼朝の庶子大友能直からこの邑を与えられ、家臣の高田掃部重定が築城した時の石段です”などと記され、長い石段となっている。

左側の説明板には“「高田城跡の石垣」建久7年(1196)に築かれた高田城の城壁です。高田城の歴史が刻まれた貴重な文化財です。”などと記されており、豊前5城との関連が想像できる。

城壁の石垣と長い石段 虎口?

|

遠い歴史を感じながら長い石段を登って行くと、左側に虎口?と思われる石の小橋と石段が現れ、踏み上がると高台の中央公民館などがあり広い駐車場になっていた。もしかして本丸跡?

駐車場の南端に進むと、眼下に高田市街地が広く俯瞰でき、背後に宇佐方面の山並みが望める。御許山や雲ケ岳、華岳、西叡山だろうか、懐かしい山々が峰を連ねていた。

中央公民館 高田市街地や宇佐方面の山々

|

今回は、中津市内の中津城や闇無浜神社をはじめ、「城跡と万葉歌碑」のタイトルで、8ヶ所を忙しく訪ねてきた。それぞれに趣や特徴があり感動がありながらも、後日になって、記憶がごちゃ混ぜにならないように気をつけよう。

今回も、ヤブ蚊以外は、だれにも出会うことはなかった。

|