法花寺花公園と

2021 年 6 月 7 日(月)快晴

城跡のような大山積神社など(大分県日出町豊岡)

訪問地 :法花寺花公園 大山積神社 覚正寺 島山公園

城跡を彷彿させる石垣を目の当りにし、一気に江戸時代へと誘われていく。ここ大山積神社は、森藩主久留島氏の領地・日出町豊岡地区の中腹に現存している。

大山積神社

それと云うのも、先日の新聞情報で、「日出町豊岡の法花寺区でハナショウブが見ごろを迎えている」などと紹介されていた。 せっかくなので、近隣の名所旧跡を検索していたら、“城跡を彷彿させる石垣”でカーソルは留った。さらに海岸に面した「島山」のページにも。

そして、6月7日(月曜日)穏やかな快晴の朝を迎えた。月曜日なら人の動きも少ないだろう。

はじめは

法花寺花公園

法花寺花公園は、豊後豊岡駅のほぼ真北、高速道路(日出バイパス)のガード下に位置しており、山田湧水などが近くにある。 駐車地に停めると、早速という感じで色とりどりのアジサイの花が迎えてくれた。上方に向かってハナショウブの青色も誘っている。

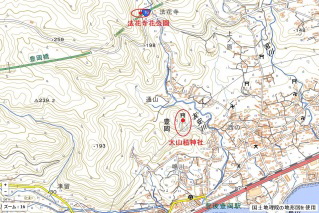

ほけじ花公園 位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

先ずはアジサイの花

アジサイ アジサイ

アジサイ

「アサギマダラ」の小さな看板もあり、スナビキソウのまわりに数羽が飛んでいた。よく見ると、2羽のアサギマダラはスイゼンジナを基点に飛び立ったり休んだりしている。アサギマダラの好きな花だろう。

スナビキソウとアサギマダラ スイゼンジナとアサギマダラ

本命のハナショウブ

新聞情報では“ほけじ花公園近くの水田(約600㎡)に、濃淡さまざまな青色約1200本が咲いている”などと紹介されている。

ハナショウブ

|

ハナショウブ

|

ハナショウブ

|

高速道路と別府湾

|

|

咲き終わりの花柄などもなく、地元、「法花寺里山保存会」のご尽力で、きれいに管理されているようです。鹿鳴連山の谷間に咲く薄紫の花菖蒲でした。

史跡探訪のはじめは

大山積神社

豊岡地区の急坂と複雑な道で、アクセスに難儀したが、気が付けばずいぶん高いとこまで上ってきた。 「あっ、あれだ!」急坂の中腹に忽然と現れた城郭の石垣。思わずブレーキペダルを踏んだ。

大山積神社の石垣 位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

「ここから歩こう」 情報では、直近の駐車場まで行けるはずだが、一気に上って行くのはもったいない気がして、道路わきの空き地に停める。

コンクリート舗装を歩き始めるが、「おっ」と云うほどの急坂から始まる。そして暑い!。雲ひとつない青空から照り付ける夏の陽射しは可成り強烈だ。 それでも、一歩ずつ石垣が迫ってくる様子を堪能し、神社の入口

とも言える鳥居から覗く石垣も見事。

鳥居と石垣

|

大山積神社の石垣(クリックで拡大)

|

|

見上げるほどの高さがあり、城にも劣らない忍者返しのそりが施された見事な石垣。(大分県のHPによると“高さ13.6m、幅33.5m”)。 神社に向かう参道は桝形構造となっており、これもまた城郭を思わせる造りとなっていた。ヨイショで踏み上がると、由緒ありそうな「大山積神社」がどっしりと祀られていた。先ずはお参りしておこう。

忍者返しの石垣 大山積神社

大分県のHPはさらに続いており、“大化4年(647)、村主の夢の中で丁字庵の山腹に神火が現れました。村人と一緒にその方向に行ってみると巨大な石があったため、その下に祠を建てて産土神とし石権現と呼ぶようになりました。本殿の後ろに、見る者を圧倒する巨石があり御神体として祀られています。

江戸時代、神社は森藩久留島家の領地となり 久留島家の援助のもと3年がかりで改修された”などともなっている

久留島氏が村上水軍・来島氏から森藩に移った いきさつは、以前訪れた、愛媛県今治市の来島水軍城の説明板にもあり“天正10年(1582)戦国時代に入り、・・・関ヶ原の戦いの後、西軍に属した来島長親は所領を没収された。のちに来島氏は豊後国玖珠郡森藩へ移封され姓を久留島と改めた。”などとなっていた。

大山積神社 賽銭箱の家紋は「三」

賽銭箱に記された家紋は「三」の文字が使われており、これはまた、玖珠町三島公園に置かれた8代城主・通嘉像にも「三」の家紋が使われている。

その三島公園に置かれた説明板によると“瀬戸内海の水軍であった久留島氏は、角埋山の麓に館を構えたが、幕府の掟で城を持たれぬ小大名であった。森藩では、角埋山は「大切之御山」としていたが、第8代藩主・通嘉のときに、氏神である三島宮(末廣神社)の改築のとき、境内をお城仕立てにつくり上げた。一藩の主として、お城を持ちたいという願いが込められていたに違いない。”などと記されていた。

前庭に出てみると、高度感のある絶景が展開されており、広く別府湾の光景が望める。足元には日出町の街並やこの後向かう「島山」など、城主の気分を堪能できる。「絶景じゃ~、絶景じゃ!」

大山積神社からの絶景(クリックで拡大) 右下に島山

|

神社の裏にまわってみると、大分県のHPに記されてように巨大な石があり、その下に小さな祠が祀られていた。石権現と呼ばれていた所以を納得できる。

本殿の横にも小さな祠 本殿の裏に巨石

巨石の下に祠

大化4年(647)から続く石権現は、江戸時代に入り森藩主の「お城を持ちたい」という願いが込められ、境内はお城仕立てにつくり上げられた。城にも劣らない忍者返しのそりが施された見事な石垣の大山積神社。飛び地に築いた森藩の豊岡城か !?・・・

あれこれ、いきさつや時代の背景に思いを馳せ、少々の時間を要したが現実に戻ろう。

玖珠街道や覚正寺

調べれば調べるほど奥が深い。 近隣をさらに調べてみると、森藩が参勤交代などに使っていたとされる「玖珠(殿様)街道」や「覚正寺」が豊岡駅付近にあり、立寄ってみることにした。

玖珠(殿様)街道

日出町ツーリズム協会のHPによると“日出町西部の豊岡一帯は、森藩久留島家の飛び領地があり、玖珠と結ぶ街道は玖珠街道と呼ばれ九里二十四丁(約38km)の距離があった。お殿様が参勤交代に利用した、いわゆる大名街道で、頭成港には参勤交代用の船が発着した。”などと記している。

玖珠(殿様)街道 殿様道標柱

覚正寺は、すぐ横にあり

お参りさせてもらったが、森藩との関りを示すような説明板等は見当たらなかった。 手持ちの角川・地名辞典の「頭成港」には、“速見郡日出町にあり、港は森藩のもので、森藩は頭成に町家をつくり「覚正寺」を参勤交代時の宿泊所としていた。現在、港は漁港となっている。”などと記していた。

覚正寺 覚正寺の宗祖親鸞聖人尊像

史跡探訪の最後は、その船出を見送ったと思われる? 島山へ

以前から、国道を通るたびに目にする「島山入口」の交差点名。いつかは行ってみよう。と思いながら・・・ようやく実現となった。

島山(島山公園)

日出町ツーリズム協会のHPによると“豊後豊岡駅の東南側の海岸にある松林に囲まれた公園で、古い時代には海賊や異国人の来襲に備えた砦であったといわれています。

650年ごろ、唐の船が沖で難破し、島山の岸に打ち上げられました。地元民に助けられた唐人は、法華寺下の谷に住み着きましたが、十数年後に来た唐船に便乗して帰国していきました。 それ以降、島山を「唐人島」「漢船島」などと呼ぶようになった。”

島山 位置図・再掲 |

今では「島山児童公園」として整備されており、頂上まで手軽に散策できる。 島山入口に立ち、振り向くと別府湾が広く望め、大分鶴崎の海岸から高崎山、さらに鶴見連山へと続き、森藩の船が発着したとされる「頭成港」付近が印象的に展開されている。

島山入口 振り向くと「頭成港」付近

整備されたコンクリート道を登りはじめる。とそのとき、正午のミュージックサイレンがすぐ近くから聞こえてきた。ビックリするほどの音量だった。

3分ほどでタイル張りのトイレが現れ、舗装路は終わりとなった。 コースはそのまま遊歩道に変り、細長い島山を思わせる地形を行くようになる。背の高い老松はさらに続いており、関係者の維持管理も大変だろう。

やがて鳥居が現れ「事比羅神社」の扁額が掲げられていた。

老松に出逢いながら 背の高い老松は続く

事比羅神社の鳥居

鳥居をくぐると石祠が祀られており一対の狛犬が置かれていた。「ん?」よく見ると左側の牝の右手には子獅子、右の牡の左手には手毬の狛犬像。珍しい。先日は豊後高田の「春日神社」でも、左側の狛犬は親子連れだった。

事比羅神社 子連れ 手毬

神社の横が島山の最高点となっており、三角点はないが標高16m付近。12時15分。南側、転落防止用フェンスの網目から鶴見連山や「頭成港」付近が望める。と云うことで、森藩・参勤交代一行の船が「頭成港」を船出し、ここ島山から見送っている構図となる。

島山の最高所 鶴見連山や頭成港付近が見える

一段低くなるが、島の最奥には忠魂碑などが置かれていた。

最奥には忠魂碑

手持ちの角川・地名辞典を見ると“海に突出している丘で、老松が繁茂し、その形が島に似ているので島山という。”ここまでは、当たり前の説明文だが、それに続く“外国船が座礁し化石となったもので、そのため「化船島」という口碑もある。”などとなっている?? 古い話となれば、諸説あり・・・おもしろい。

今回は、法花寺の紫陽花や花菖蒲で季節の花たちを満喫し、城跡のような石垣を持つ大山積神社から始まる歴史探訪は、ふもとの玖珠街道や覚正寺、頭成港をイメージしながら、島山から見送るようなコースを散策してきた。 近場でありながら、今回もまた、大分再発見となったようです。

|