豊後高田市田染 2024 年 12 月 13 日(金) 晴れ

国史跡元宮磨崖仏など

|

訪問地 豊後高田市田染 : |

釈迦堂宝篋印塔 大門坊磨崖仏 元宮磨崖仏 |

| |

|

安養寺文字庚申塔 電子基準点 |

国道10号線を行き、中山香から県道655号線(新城山香線)に入り、「風の郷温泉」や「熊野磨崖仏」などを経て、ゆるやかに下ると豊後高田市田染荘となる。前方の耶馬景色を思わせる景観は、真木大堂の背後に聳える「穴井戸観音」や「朝日観音」を成す岩峰群だろう。 今回は、豊後高田市田染真中に所在する文化財の幾つかを訪ねてみることにした。

おだやかな冬日和となっており、ゆるやかに下って行くと、仏教文化の歴史を色濃く遺す田染荘となり、遅れ気味の紅葉が、県道沿いの景色を美しく染めていた。 まもなく、「真木大堂」が見えてくるはずだ、道順に沿って、順序良く訪ねてみよう。

田染荘へ

|

位置図(クリック拡大)

|

市指定文化財

釈迦堂宝篋印塔 (豊後高田市田染真中)

今回最初の目的地は、田染真中に所在する「釈迦堂宝篋印塔」。 「真木大堂」を左に見て約500m後、県道の歩道側に「釈迦堂宝篋印塔」の案内板が立っていた。 車を停め、「➞」方向を見ると「あれだ!」 目指す宝篋印塔が右側の川べりにポツンと立っている。田圃の奥だけど、行けるかな?

田圃のあぜ道を回り込みながら、目的の「釈迦堂宝篋印塔」に到着。 「わ~、大きい~」 見上げるほどの高さとなっており、先ずは、びっくり! 遠く、北西側に見える山は「西叡山」だろう。

歩道の脇に案内標識

|

田んぼの向こうに宝篋印塔

|

県道から畦道へ

|

釈迦堂宝篋印塔(クリック拡大)

|

説明板等は見つからなかったが、豊後高田市の文化財関連の資料では“総高394cm。 田染地域所在の宝篋印塔中最古銘で、永和5年(1379)造立。 塔身、相輪は宝暦8年(1758)の後補であるが、別石造りの隅飾突起を垂直に立てた姿は、鎌倉期宝篋印塔の名残をとどめている。”などと紹介している。

鎌倉期に造立された大きな宝篋印塔。 先ずは、その大きさに圧倒されたが、塔身の2面に記銘があり、右面には“永和五巳未年、貞享三丙寅歳大風破損や宝暦戌寅八年、左面には真木邑・大願主・下中組”などの文字が読み取れる。

西叡山と宝篋印塔(クリック拡大)

塔身の銘(クリック拡大)

|

最初の造立は永和5年(1379)の鎌倉時代だが、大風で破損した貞享3年(1686)や後補の宝暦3年(1758)のことまで刻銘されており、現在の姿は宝暦3年以降の造立と思われる。江戸時代でありながら、鎌倉期の名残をとどめた「釈迦堂宝篋印塔」と云うことでしょう。 今はもう「釈迦堂」も無いが、周辺には、お地蔵さんや庚申塔?など、幾つかの石造物が置かれており、往時の様子が偲ばれます。

足元の石造物群

|

庚申塔?

|

市指定文化財

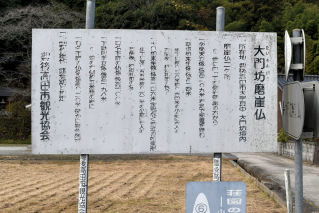

大門坊磨崖仏 (豊後高田市田染真中字大門 大門坊境内)

県道655号線を、さらに北上し約700m後、左側に「大門坊磨崖仏」の案内板と説明板が重なるように立っていた。 先ずは目を通そう “磨崖仏二ケ所 ◎堂に向って左側岩壁(奥の方から) 多聞天立像(像高2.09m)右足で邪鬼を踏む、薬師如来坐像(像高1.4m)、大日如来坐像(像高1.46m)、尊名不詳の仏像(像高1.0m)、不動明王立像(像高1.98m)、 ◎堂の右側、5m程の岩に尊名不詳の仏像(像高0.2m)。 製作年代鎌倉期と推定。:豊後高田市観光協会”などと記していた。

県道脇の標識と説明板

|

説明板(クリック拡大)

|

境内に向かう参道を、静かに歩きはじめる。 おだやかな冬日和が心地よく感じる坂道は、大きなお大師さまが右上から笑顔でお迎えしてくれる。ビックリするほどの大きさだが、目線も合わさり、ありがたく手を合わせた。

参道を行くと

|

大きな弘法大師さま

|

左側が高い岩壁となっており、手前の小広場が大門坊境内と思われる。目的の「磨崖仏」は、お堂の奥だろう。廻り込んで見上げると「わっ、スゴイ!」 風化が進んでいるが、大きな不動明王のようだ。

お堂の奥に磨崖仏

|

大門坊磨崖仏

|

この場所に説明板はなかったが、豊後高田市公式観光サイトの情報では“大門坊といわれる寺院境内の、向かって左側凝灰岩の岩壁に彫られた磨崖仏です。鎌倉期(1190~1334)の作品で、地元では「火伏の仏」と言い伝えられている。岩壁には薬師如来坐像、大日如来坐像、多聞天立像などが半肉彫されている。雨避けがなく、風雨にさらされている為、風化が激しいが、邪鬼を踏みつける多聞天の姿はよく残っている。寺院境内には磨崖仏のほか、弘法大師とみられる立像もあります。:豊後高田市観光協会”などと紹介されている。

大門坊磨崖仏(クリック拡大)

大門坊磨崖仏(クリック拡大)

|

崖下に石造物群

|

五輪塔など

|

説明文に“邪鬼を踏みつける多聞天の姿”となっているが、風化や苔で素人目には判別できませんでした。その他、磨崖仏の崖下には、小形の五輪塔や板碑?などが数多く置かれていました。

国指定史跡

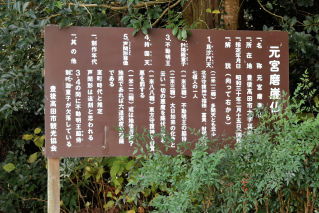

元宮磨崖仏 (豊後高田市田染真中字宮田)

県道655号線を、さらに北上すると300mほどで県道34号線とX状に交差し、直後の左側が目的の「元宮磨崖仏」となっている。 県道の脇に文化財標柱があり、高い崖下には覆屋(仏龕)が造られている。

県道交差点

|

元宮磨崖仏

|

傍に寄ってみると、「お~、すごい~」 大きな磨崖仏が数体、横一列で半肉彫されていました。 説明板は、覆屋の左側に置かれており、“元宮磨崖仏:向かって右から 1, 毘沙門天(2.12cm)、2,衿羯羅加童子(1.05cm)、3, 不動明王(2.03cm)、4, 持国天(1.88cm)、5,

声聞形尊像(1.22cm)、 製作年代・室町時代と推定、声聞形は追刻と思われる。3・4の間に制咤迦童子が欠落している。:豊後高田市観光協会”などと記していた。

元宮磨崖仏(クリック拡大)

元宮磨崖仏(クリック拡大)

|

説明板にも “3・4の間に制咤迦童子が欠落している。”などと記していたが、不動明王右側の衿羯羅加童子(1.05cm)程度の隙間と陰が岩壁に残っており、不動明の脇侍・制咤迦童子と推測するのが妥当だろう。

説明板(クリック拡大)

|

3・4の欠落(クリック拡大)

|

市指定民俗文化財

安養寺文字庚申塔 (豊後高田市田染真中)

先の県道交差点まで戻り、郵便局の角を東向きに進むと県道34号線(豊後高田安岐線)となり、約200m後、左側の「安養寺」駐車場に到着。 「ん、無住?」 広い境内のように見えるが、住人の気配はない。拝観できるの?

位置図・再掲(クリック拡大)

|

駐車場を出て東側の入口へ

|

県道脇に入口があり、立入禁止のロープや標識などはなかった。「行ってみよう」 ヘルメットを被ったお大師様が太鼓橋の横に立っており、一礼して仁王様の立つ山門へ進む。 誰も居ない気配だが、「こんにちは~」と声をかけながら静かな境内に入っていく。

太鼓橋を渡るとヘルメットの大師像

|

仁王様の山門

|

目的の「文字庚申塔」はどこ? 境内の様子を探りながら奥へ進んでいくと「あっ、あれかな?」 背の高い石塔が立っていた。 文化財の標柱があり「安養寺文字庚申塔」に到着。

無住の境内を行く

|

境内の奥に庚申塔

|

境内の奥に文字庚申塔(クリック拡大)

|

説明板等は無かったが、豊後高田市の文化財関連の資料では“総高200cm、幅50cm、厚さ8cm。 寛永2年(1625)、河野五蔵他21名が延命子孫繁栄、家内安全、武運長久、諸願成就などの願いを込めて建立したもので、阿弥陀三尊他六尊の種子を刻んだ珍しい文字庚申塔である。”などと紹介している。

安養寺文字庚申塔(クリック拡大)

|

安養寺文字庚申塔

|

安養寺文字庚申塔(クリック拡大)

|

傍に寄ってみると、イメージしていた高さよりずいぶん高く、背伸びしながら拝む結果となっている。説明文にも記されているが、読みづらい銘文に注目すると、“延命子孫繁栄、家内安全、武運長久○□供養◇▽五月△☆” などが拾い読みできる。 解説文が無ければ、判読できないが、文字だけの珍しい「安養寺文字庚申塔」でした。

電子基準点(豊後高田) (豊後高田市田染・田染小学校校内)

近くに電子基準点があるので、ぜひ寄ってみよう。 「安養寺」の東側、「田染小学校」の一隅に設置されているが、南側の市道から見ることができる。

電子基準点(クリック拡大)

|

足元に(二等水準点:86.8m)

|

電子基準点(91.378m)(クリック拡大)

|

この位置から見ると説明板は裏側となり、見ることはできないが、田染小学校から入って行けば、詳しく見ることができることでしょ。

今回は、豊後高田市の田染真中地区に所在する文化財の幾つかを訪ねてきたが、「真木大堂」や「富貴寺」、「鍋山磨崖仏」など、国レベルの文化財もまだまだ多く遺されている。チャンスを見ながら、ゆっくり訪ねてみたいものです。

|