野津原町 2022 年 2 月 7 日(月)晴曇

中世の山城・繁美城址

“繁美城は築城から天文4年の焼き討ちにあうまで、20代400年の歴史がある。”

“塩見城ともいい、野津原町太田地区にある山城の遺跡。”

| |

訪問地 : |

繫美城趾が見えるところ 鶴迫磨崖仏 鶴迫磨崖連碑 |

| |

|

佐藤家墓地五輪塔群 辻田湖 宝泉寺大乗妙典 鈴か滝 |

角川地名辞典に、野津原町太田の繁美城が載っていた。さらに、太田川の由来や法泉寺、辻田湖、慈雲寺など太田川一帯の文化財の情報と共に記されていた。おもしろそうだ! 早速、大分市野津原町のHPを検索すると「繫美城址」や「辻田湖」、「宝泉寺」などが紹介されている。 コロナ禍とガソリン高の今、近場なので好都合だ。

今回は、「中世の山城・繫美城址」と題して、繫美城とその関連の史跡・文化財探訪を計画した。

先ずは

繁美城の見えるところへ

大分市から国道422号線で野津原町の中心部を通り過ぎる。一ノ瀬橋から続く上り坂を詰めると左には野津原中学校があり、古くは「柿の寨」だった場所。直後の橋は、「宝泉寺大橋」となっており、早々と歴史の匂いがしてきた。

そのあとは、太田川沿いの市道に分岐し、太田公民館など経て、太田橋の袂に到着。 太田橋の前方には、野津原町のHPで紹介されている写真と同じ景色となっていた。

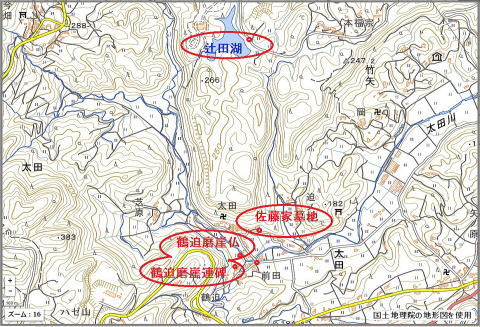

位置図・散策路(国土地理院の地形図を加工

太田橋から望む繁美城址(クリックで拡大)

|

大分市野津原町のHPによると、“奥州から緒方三郎を頼って来た佐藤治郎が、太田繫美山を賜り、建久7年(1196)築城し城主となり、天文4年(1535)焼き討ちにあうまで20代400年の歴史がある。または、塩見城ともいい、太田地区にある山城の遺跡。 江戸期に入って肥後領地になった際、城址周辺の墓石などは、すべて麓に降ろした為、史跡一帯には当時の面影はない。 辻田湖は、建久6年(1195)大友氏の代に繁美城築城の際その外堀として築堤されたもの。現在かんがい用水池として利用されている。“ などと記している。 あとで、辻田湖にも行ってみよう。

太田橋の上流に大分市指定文化財

鶴迫磨崖仏

期待を残しながらも、太田橋の袂に「鶴迫磨崖仏」の説明板があり、その概要は“太田磨崖仏と通称される。太田橋上流100m位の場所に見える地蔵堂の奥に露出した凝灰岩の岩脈を利用して地蔵尊が彫られている。地蔵菩薩坐像を中心に左右に各三体ずつの立像を計7体、半肉彫りし、彩色を施している。

戦国期からこの太田地区は幾度となく戦火に見舞われ、鎮魂と火防のため地蔵を刻んで祀ったものと伝えられている。 中央の本尊と右隣りの立像は、桃山時代末期から江戸初期の作。 その後左右の岩を彫り広げながら地蔵尊の追加造顕が行われたことが壁などの銘文から読み取れる。 地蔵を刻んで以来、火災が絶えたと伝えられ「火防(ひぶせ)の地蔵さま」と呼び親しまれている。”などとなっていた。

説明板 磨崖仏入口(民家の路地)

太田橋を渡らず、鶴迫方面に50mほど進んだ右側、民家の路地から太田川沿いの遊歩道に入って行く。サザンカやナンテンなど低灌木林を辿って行くと、ポツンと白壁の地蔵堂が現れた。

遊歩道を行き 地蔵堂

説明板のように 地蔵菩薩坐像を中心に左右に各三体ずつ、合計7体の地蔵尊が祀られていました。半肉彫の地蔵尊と彩色には神秘性を感じます。 また、右端のお地蔵さんは鈴を持っていました。楽器を持ったお地蔵さんは珍しいそうです。左側の壁には文字が刻まれており、説明板の追加造顕が行われたことの銘文と思われる。

7体の地蔵尊(クリックで拡大)

左の壁に銘文

|

「戦国期から、この太田地区は幾度となく戦火に見舞われ・・・」などとなっているが、「繁美城」攻防の戦火のことだろうか、気になる説明板です。

磨崖仏の裏山に大分市指定文化財

鶴迫磨崖連碑

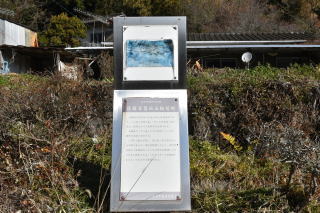

車道に戻り、少し上方に歩いて行くと、先ほどと同じような説明板があり、その概要は“鶴迫磨崖仏の裏山、南側斜面には磨崖連碑彫られている。 岩壁に横長の6ブロックに分けた浅いがんを穿ち、その中に線彫りで計15基の板碑型の碑がある。 各壁面には五輪種子四方門の梵字などが墨書きされているが判読が困難である。室町時代末期の作であり、数少ない磨崖碑としても貴重である。”などと記している。

説明板の右側には大きな民家があり、正面の石段を目指して歩き始める。「ヨイショ」で、辿り着いたお堂は「南新四国霊場第七十七番」の札が懸かっていた。 それ以降、上方に向かう踏み跡は急に弱くなり、裏山斜面に消えている。 「磨崖連碑」はどこ、どれ? 判然としないが、民家の裏側に白い壁面が見える。遠すぎるが写しておこう。

一旦、説明板まで下り、民家の裏側に回り込む方法(道)を探してみたが、判らなかった。

説明板 磨崖連碑入口

裏山の南斜面 磨崖連碑?

はっきりした「磨崖連碑」には、あえなかったが、その雰囲気を感じとる事ができました。

先の太田橋まで戻り、上方の「辻田湖」を目指して市道を北上しはじめる。 と、すぐに「佐藤家墓地五輪塔群」の説明板が現れた。

繫美城の山裾に大分市指定文化財

佐藤家墓地五輪塔群

その、大分市教育委員会の説明板には、“五輪塔の完成品が41基と残欠10数基分があり、このほかに宝塔2基、一字一石供養塔1基がある。 材質はすべて角閃石安山岩。五輪塔のうち5基に十字を線刻しているが、後世の追刻と思われる。いずれも銘文が無く、造立者・造立年代など不明だが、様式的特徴からみて、室町時代後半(戦国時代)から江戸時代初期頃にかけての作と推定される。これだけ多くの五輪塔がまとまってあるのは貴重である。”などとなっている。

佐藤家となっているが、繁美城の初代城主が佐藤治郎氏。もしかして、その関係者ではないだろうか。気になりながら、少し離れた場所まで行ってみると、「お~・・」ビックリするほどの五輪塔群がありました。 また、その周辺には、石祠や一字一石供養塔なども。

説明板 五輪塔群

佐藤家墓地五輪塔群(クリックで拡大)

|

石祠など 一字一石供養塔

繁美城城主との関連は判らずじまいだったが、説明板のように“これだけ多くの五輪塔群“。貴重な文化財を見る事ができました。

車に戻り、運転を始めると、すぐの前方に、繁美城城主初代の菩提寺・慈雲寺が現れた。このわずかな距離。と云うことは、「佐藤家墓地」とは、繁美城城主・佐藤氏のことか、または非常に近い関係者の墓地だと推測できる。

慈雲寺

|

慈雲寺を見届けたら、さらに上方を目指し市道を北上して行く。

繫美城の外堀として築堤された

辻田湖

大分市野津原町のHP、繁美城址の説明文の後半“辻田湖は、建久6年(1195)大友氏の代に繁美城築城の際その外堀として築堤されたもの。現在かんがい用水池として利用されている。“ などとなっている。

是非とも行ってみたいが、どこに行けば見られるのだろうか。地形図を見る限りでは、警察学校の周辺を目指せばいい。 警察学校を右に見ながら細道に入って行くと、右下に波静かな「辻田湖」が見えてきた。対岸に見える山並みこそ「繁美城址」の一角だ。目線を右に変えれば、「妙音山」が懐かしい山姿を魅せていました。

辻田湖の対岸に繫美城址(クリックで拡大)

右側には妙音山(クリックで拡大)

|

先の太田橋から、この辻田湖まで、南北にずいぶん長い城郭だったと思われる。 辻田湖が見えるのは、この場所だけ。ピンポイントとなっていました。

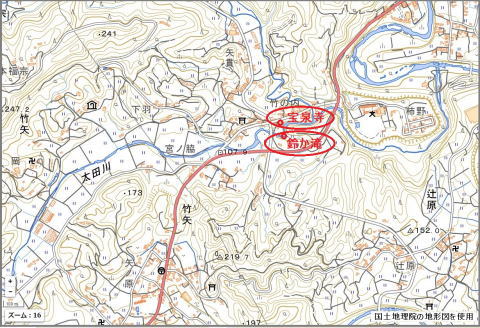

警察学校の傍まで戻り、快適な2車線道路経て「宝泉寺」のある竹ノ内集落に到着。「宝泉寺」といえば、九重町の名湯「宝泉寺温泉」が有名だが、ここは、野津原町の「宝泉寺」。

繁美城と関連のある大分市指定文化財

宝泉寺大乗妙典

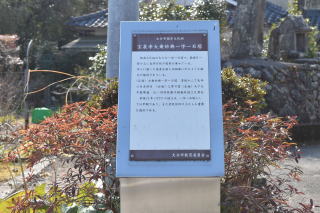

「竹ノ内」バス停のある十字路を東に曲がると、すぐの右側に、「宝泉寺大乗妙典」の説明板が現れた。 それによると “総高215cmの大きな一字一石塔で、基礎石一段の上に自然石状の塔身を乗せている。平らに磨いた塔身正面と両側面に次のような銘文が陰刻されている。(正面)大乗妙典一字一石塔 享保十二丁年未年六月吉祥日 (右面)三界万霊(右面)天下太平處繁盛 竹ノ内村佐藤次助義政造立之者也“に続き、”享保12年(1727)の造立は、一字一石塔としては早期であり、また庶民信仰の上からも重要な遺品である“などとなっている。

「宝泉寺大乗妙典」の説明板

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

説明板のまわりには、小広場と家庭菜園などがあり、もしかして宝泉寺跡?だろうか、推測しながら歩き始める。と、「アッ、あれだ! 大きい~」 天を突くような「一字一石塔」が現れた。右側にはお堂があり「南新四国第七十七番」の札が懸かっていた。このあたりが、往時の宝泉寺だったのだろうか。想像もおもしろいが、眼前の「一字一石塔」こそ、貴重な文化財。 ゆっくりと拝ませてもらいました。

宝泉寺大乗妙典の説明板 宝泉寺大乗妙典

宝泉寺大乗妙典・一字一石塔(クリックで拡大)

|

ところで、宝泉寺と繁美城との関連は判らなかったが、次に向かう「鈴か滝」の説明文(野津原町のHP)には、“繫美城城主・佐藤監物が宝泉寺を興した。” などとなっている。それで納得。

繁美城城主の修行場と云われる

鈴か滝

車道を、さらに100mほど東に行くと「鈴か滝:野津原的教育委員会」の看板が置かれていた。“かつて修経場で滝の裏に日輪月輪が彫刻されている。“などと、短い説明文が記されている。 右下、竹林の隙間を透して、わずかに水面が見えるが、滝全体の様子などは全く見る事ができない。

説明板 竹林の隙間から鈴か滝?

また、野津原町のHPによる「説明文」では“その昔、繁美城城主・佐藤監物が後に出家し仏門に入り、竹の内宝泉寺を興したとき、修行場として利用したもので、滝の岩壁に月と太陽の形が刻まれている”などとなっている。

説明板の在った場所からは、滝の様子が見えなかったが、反対側に回り込むと、「わ~、きれいな滝!」。 冬場で水量は少なかったが、滝幅10m、落差7mほどだろうか、滝壺まで見ることができました。

鈴か滝(クリックで拡大)

|

今回は、「野津原町・中世の山城・繁美城址」と題して、幾つかの場所を訪ねてきたが、それぞれ、人影も少ない秘境巡りとなりました。 その昔、ロマンを感じるような「繁美城」が、野津原町の山奥に存在していたことを知り、大分再発見ともなったようです。

|