大分七瀬川沿い 2022 年 1 月 22 日(土)晴曇

嶷北の文化財を訪ねて

(大分市稙田地区): 一根三茎仏 伊叢皇太神宮 四面石仏 嶷北句碑 七瀬公園

この地に、敦賀城城主「利光宗魚」の関係者が居たのだろうか? 「伊叢皇太神宮」の一隅には大友碑と並んで利光宗魚碑が建てられていた。 今、「わさだタウン」の南側に鎮座する「伊叢皇太神宮」にお参りしながらビックリしている。

それと云うのも、ここに来たきっかけは、七瀬公園に置かれている「稙田校区ウォーキングコース」絵図に紹介されている、見どころポイントだ。

稙田校区ウォーキングコース案内板(一部分を拡大)

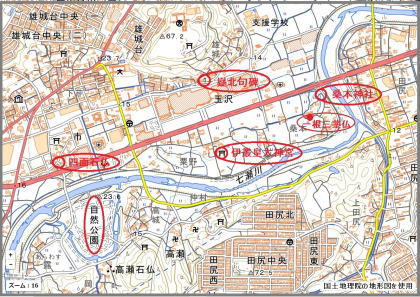

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

その絵図には「一根三茎石仏」も紹介されているが、「桑本神社」の近くに表記されている?

「一根三茎石仏」といえば、高瀬石仏の一隅で出逢っているが、別物だろうか?

高瀬石仏横の一根三茎仏

気になりながら、稙田公民館に伺ってみると、“桑本から粟野に向かう旧道沿いに、昔の石造史跡が、幾つか遺されており、それらのことを「一根三茎仏」としている。”などと教えていただいた。 さらに、「嶷北」の意味(後述)についても、詳しく教えていただきました。

と云うことで、はじめは

一根三茎石仏(桑本天満社付近)

「桑本天満社」は、期せずして2回目の訪問となったが、先ずはお参りして、目的の「一根三茎仏」に行ってみることにした。 「この道だ」粟野に至る旧道を歩き始める。

今日の未明(01時08分)、日向灘を震源地(M6,6)とする大地震が発生した。大分市の震度は5強。 その後、余震も続いているが安定した平地なら大丈夫だろう。しかし、眠い。 約5分後、前回も出逢った「地蔵堂?」に到着。説明板などは見つからない。

桑本神社 道路右側に地蔵堂

お地蔵さまにお参りしたら、ゆっくり見学させてもらおう。 中央の地蔵堂を挟んで、まわりの石塔・石仏には「大乗妙典」や、どっしりとした「石幢」さらに「石祠」などが祀られており、天保六年など、江戸時代の年号が刻まれていた。 「ん?」、今朝の地震の影響だろうか、「石幢」のテッペンに在るはずの「宝珠」か、足下に、ごろんと転がっていた。

地蔵堂の右に石幢(クリックで拡大) 中央の地蔵堂

石塔や石仏 石造の祠

|

石塔類に「一根三茎仏」を意味する文字を探してみたが、ヒントとなるような文字は見つからなかった。が、公民館の助言では“旧道沿いにある、昔の石造史跡”のこと。で、納得し、往路を戻る。

伊叢皇太神宮

国道210号線を経て、「わさだタウン」入口交差点を南折し約70m、スゴイ名前の「伊叢皇太神宮」に到着。冒頭のビックリした神宮のこと。

伊叢皇太神宮

|

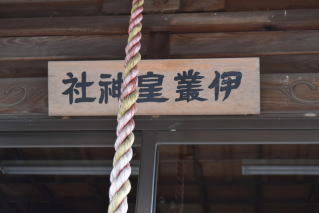

七瀬公園の絵図では「伊叢皇太神宮」となっているが、社殿の軒下には「伊叢皇神社」となっていた。

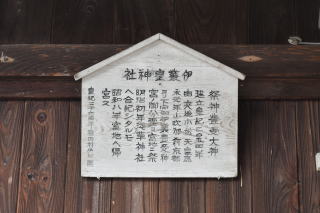

説明板も置かれているが旧漢字で書かれており、判読がむつかしい。

“祭神豊受大神 建立皇紀二〇五四年 由来後小松天皇應永元年小吹御前京都ヨリ下向・・

伊叢豊受神宮ノ御分霊ヲ当地ニ祭明治初年浅草神社ヘ合祀シタルモ昭和八年当地ヘ帰宮ス

皇紀二千六百年 稙田村少年團”

伊叢皇太神宮 利光宗魚碑と大友碑(クリックで拡大)

説明板 社殿に伊叢皇神社

|

読みにくい説明板だが、ゆっくり目を通してみると、それとなく意味が読み取れる。「そうだったのか」。 また、神社の一隅に「利光宗魚碑」と「大友碑」が建てられており、調べてみると“「利光宗魚」は、戦国時代から安土桃山時代の武将で、戸次利光山の鶴賀城・城主。 時の大友氏(大友義鑑・義統)父子に仕えた重臣。”などとなっている。

「伊叢皇太神宮」は、それほど遠くない神社だが、知らない事ばかりだった。 次もまた、初めて耳にする「四面石仏」だが・・・訪ねてみよう。

四面石仏

七瀬公園の「稙田校区ウォーキングコース」絵図の添図でも、紹介されており“市の「四面石仏」・高さ75㎝の方形石・四面に仏像が浮き彫りされており、塔基四方四仏にあたるものと思われる。”などとなっている。

場所は「わさだタウン」の西側(地名は市)に位置しており、狭い路地を進んでいくと、まわりの景色と場違いの様なお堂が見えてきた。「あれかな?」期待しながら到着。

説明板がほしい場面だが「肥後街道」の看板が掲げられており“幕末、坂本龍馬や勝海舟も長崎に向かって歩いた肥後街道です。”ともなっていた。往時の主要道路だったのかもしれない。 お堂には、地蔵菩薩が祀られており、お花も供えられていました。お参りしたら、ゆっくり見学させてもらおう。

狭い路地に地蔵堂 地蔵堂

地蔵堂・肥後街道(クリックで拡大) 堂内の地蔵菩薩

|

お堂の右脇には、どっしりとした「石幢」があり、主題の「四面石仏」は左脇に置かれ、注連縄が懸けられていました。 「四面石仏」と云われる様に、塔体は四角柱をしており、一回り大きい頭部には、四面のそれぞれに石仏が刻まれていました。

左脇に石仏群・頌徳碑と四面石仏 四面石仏

わさだタウンの一隅で、珍しい「四面石仏」に出逢いました。 さて次は「嶷北句碑」。

嶷北句碑

「嶷北句碑」は七瀬公園の「稙田校区ウォーキングコース」絵図の添図でも紹介されており“「嶷北」は、延岡藩の郡医で俳諧師”などとなっている。

公民館で伺った「嶷北」とは、“稙田地区のシンボル的な山・「霊山」は、その昔「九嶷山」と云われ、「九嶷山」の北側に広がる稙田地区のことを「嶷北」と呼んでいた。”などと、教えていただいた。

「嶷北句碑」のある場所は、わさだタウンの裏側・「わさだタウン」バス停の山手側(雄城台)のふもと。樹木などで、存在が判りにくいが、近寄って見るとはっきりしてくる。

嶷北句碑(クリックで拡大) 嶷北句碑

|

背の高い句碑を挟んで左側には、「嶷北安東先生碑」が立っていた。 ここで云う「嶷北」とは、“江戸時代の文学者・俳諧師のペンネーム「安東薿北」” と云うことらしい。

貴重な文学句碑に出逢えたものの、刻まれた文字が達筆すぎて “雲の・・小町の歌に・・・” 読み取ることができなかった。

嶷北安東先生碑 句碑

「嶷北句碑」の足元には、珍しい黄金色をしたマンリョウ(キミノマンリョウ)もありました。

マンリョウ クリーム色のマンリョウ

「嶷北句碑」に絡んで、霊山の旧名が「九嶷山」であり、北に広がる稙田の郷を「嶷北」という。また、「嶷北句碑」の「嶷北」は、江戸時代の文学者のペンネームだったとは! 近郊の遺跡、史跡には、まだまだたくさんの「謎」が残っているようです。

ひと巡りしてきたが、改めて

七瀬公園の散策

七瀬川の流れ、七瀬公園の吊り橋(あやとり橋)の景観

七瀬公園(クリックで拡大)

あやとり橋と七瀬川(クリックで拡大)

あやとり橋の真下にマガモの群れ(クリックで拡大)

「アッ、吊り橋が揺れてる?」 大きな余震が来ないうちに帰ろう。

|

|