|

高瀬石仏と周辺の史跡探訪 2021 年 6 月 20 日(日)晴れ

(大分県大分市稙田地区)

訪問地 :大友頼泰の墓 高瀬石仏 稙田市遺跡 桑本館跡

国指定史跡の「高瀬石仏」、いつでも行けると思いながら、気が付けばもう50年以上経っている。 今日6月20日(第3日曜日)は、地区の一斉清掃日。清掃が終わってからの出発ということで、それほど遠くない大分市西部の「高瀬石仏」に向かった。

目標は「高瀬石仏」だが、事前に調べた周辺の史跡も幾つかあり、タイトルは「高瀬石仏と周辺の史跡探訪」とした。

はじめは、大分市指定史跡

大友頼泰の墓

「高瀬石仏」の近くまで行くと、道の曲がり角に『→高瀬石仏 ↑大友頼泰の墓』の標識が立っていた。一瞬迷ったが、はじめは「大友頼泰の墓」に行ってみることにした。

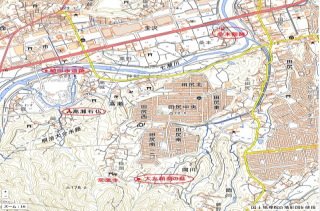

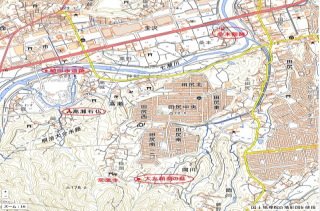

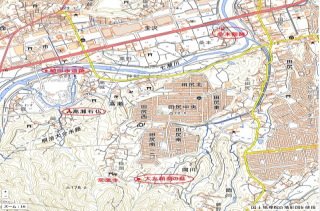

案内標識 位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

矢印の方向に分岐すると道幅は狭くなり、山手に向かう坂道が始まる。やがて小さなトンネルを抜け、秋岡集落をさらに上って行くと、斜度は緩くなり「常楽寺」の角を左に曲がる。そして、約200m後、「大友頼泰の墓」に到着。

「霊山」の山麓、標高100m付近の高台に位置しており、立つ位置によっては、稙田の郷を一望できそうな場所となっている。 入口の左側に、大分市指定史跡の説明板『大友頼泰の墓』があり、

概要は“横5m、縦4mの墓域にある総高1.72mの五輪塔。塔の四方に梵字が刻まれている。大友頼泰は1222年(貞応元年)生―1300年(正安2年)没。大友家3代の家督。鎌倉時代の武将として、とくに元寇に際しては筑前国・武藤資経と共に軍事指揮権を幕府から与えられた。大友惣領として豊後国に入国し、土着して勢力を築いた。法名は「常楽寺殿道忍大禅定門」、秋岡山常楽寺は菩提寺。”などとなっていた。 常楽寺と云えば、来る時見たお寺だ、帰りに寄ってみよう。

説明板 大友頼泰の墓・入口

|

入ってすぐの右側に石塔群が並び、奥まった位置に「大友頼泰の墓」と云われる五輪塔が安置されていた。 お花も添えられ、地域の人にも大事にされているようでした。

石塔群 五輪塔(クリックで拡大)

|

豊後の武将・大友宗麟は有名だが、それより約350年前、大友家は大友能直が初代の当主となり、3代目の大友頼泰が初めて豊後国に入国したとされている。 そして没後、「稙田の庄」が見渡せるこの高台に安置された。 霊山の中腹に眠る戦国武将、感動です。

菩提寺と云われる

秋岡山常楽寺

帰路、大友頼泰の菩提寺と云われる秋岡山常楽寺に立寄ってみた。 山を背後にし、静かで大きなお寺でしたが、大友頼泰に関する説明板などは、見つからなかった。

常楽寺入口 常楽寺本堂

|

お参りを済まし、大友頼泰を偲びながら、次の目的地「高瀬石仏」は、往路を戻る。エンジンブレーキを効かせながら、先の曲がり角に降りついた。

国指定史跡

高瀬石仏

改めて「高瀬石仏」の案内標識に従って幅広い道へ進む。 やがて、七瀬公園を右に見る道となり、「高瀬石仏」への案内板が現れた。専用の「高瀬石仏駐車場」は、すぐ先にある。

「高瀬石仏」へは、民家の前を、戻るようにして歩き始め、案内標識に従いながら直角右に曲がる。

高瀬石仏へ 位置図・再掲

|

「こんにちは~」民家の前を通る細道を行き、ゆるやかに右カーブした直後「えっ、もう着いたの?」崖際に覆屋のある「高瀬石仏」に到着。

民家の前を通り 高瀬石仏

|

横に、国指定史跡の説明板『高瀬石仏』があり、概要は“大分川支流七瀬川右岸に位置する高瀬石仏は、数少ない石窟形式の磨崖仏。凝灰岩を掘り込んだ石窟は高さ1.8m、幅4.4m、奥行き1.5m。中に5像が彫り出されている。 左から、「深沙大将立像」「大威徳明王坐像」「胎蔵界大日如来坐像」「如意輪観音座像」「馬頭観音座像」。”

高瀬石仏 説明板

|

“とくに深沙大将像は、逆立った頭髪、つり上がった眉、見開いた眼に怨念の表情を表し、首に髑髏の首飾り、赤い褌と虎皮の袴、また足と手には蛇が絡みつき、腹には少女らしい顔が描かれている。”などと異様な様子を記している。

左から 深沙大将像、威徳明王像、中央の大日如来坐像、観音座像、馬頭観音

(クリックで拡大)

|

説明板の後半には“石窟手前の崖面には小さな龕があり、一本の蓮の茎から三つに枝分かれした蓮華の上に阿弥陀三尊仏の安座する姿が彫り出されている。

こうした一根三茎仏は7世紀後半の白鳳時代に盛んな造仏形式で、この地では平安時代後期まで、造られていたのが判る。”などと表記されている。

|

一根三茎仏

|

有名な国宝「臼杵石仏」も平安時代後期から鎌倉時代の作と言われており、それと、ほぼ同じ時期の石仏。 異様な姿の深沙大将像をはじめ、鮮やかな朱色も残る「高瀬石仏」千年の時空を超え拝ませてもらいました。

事前の計画で、周辺の史跡を検索し、手持ちの「中世城館分布図」や文科省関連のHPを参考に調べてみると「稙田市遺跡」と「桑本館跡」の二つが浮上してきた。 さて、今は、どうなっているだろうか?

はじめは高瀬石仏から近い

稙田市遺跡

七瀬公園を通り抜け、七瀬川に架かる「印鑰橋」を渡ると「一級河川・ななせ川」の大きな看板が現れた。

印鑰橋 位置図・再掲

|

下流の河川敷に注目。「あのあたりだ!。」 「中世城館分布図」によると河川敷付近に丸印が描かれおり、文科省の「遺跡一覧表」では大分市稙田市、弥生時代、現状は河川敷となっている。 ということで、河川敷に降りてみたが、遺跡を表すような標柱や説明板などは見つからなかった。

「ななせ川」の看板 河川敷(このあたり?

|

ちなみに、読みにくい「印鑰橋(いんにょうばし)」は、七瀬公園の一隅に祀られている「印鑰大明神」に繋がる橋の名前。その「印鑰」とは、印とかぎを意味する「印鑰」で、このあたりに役所となる郡衙が置かれていたと想像できる。 稙田市の「市」の地名は、大分地名辞典によると、稙田地区で「市」が開かれた場所に由来している。となっていた。

~~ 追記 ~~

後日(2022,1,22)七瀬公園で、「印鑰大明神」にお参りしてきました。

せっかくの説明板だが、植え込みの枝に隠され 読み難い状況になっていました。

~~ 追記はここまで ~~

ここ稙田地区は、弥生から中世へと栄えながら近世へと繋がり、今では、大きなショッピングモール「わさだタウン」などもある、大分市の副都心となっている。

今日の最後は、もう少し東の

桑本館跡

国道210号線を東に約2.2km後、「七瀬大橋」直前左側の細道に分岐し、ガード下をくぐると、すぐに「天満社」の前に到着。 横に、資料の「桑本館跡」と思われる水田が広がっていた。

館跡と云われる水田(自販機の背後)と天満社

|

「中世城館分布図」によると神社付近に丸印が描かれおり、文科省の「遺跡一覧表」では大分市玉沢字桑本、時代は中世、現状は水田となっている。

先ずは、神社にお参りしておこう。境内に回り込むと、天満社らしく梅ノ木もあり、由緒を感じる神社が祀られていた。「その昔、桑本館はどこにありました?」鈴を鳴らしてお参りしたが、ガラガラと言う返事でした。

館跡とされる水田は、すぐ横にあり、田植えしたばかりの水面に逆さの本宮山や霊山が写っていた。

館跡と云われる水田(クリックで拡大) 天満社

|

天満社と水田の雰囲気がいいので、コンクリートの畦道を散策し、振り向きながら往時の情景を偲びました。

館跡と云われる水田(クリックで拡大)

|

このあたりには「桑本」の地名も残っており、この地に中世の豪族が館を構えて居たということでしょう。 先の「稙田市遺跡」も含み、自由な想像が次々と膨らんでくるのが楽しい稙田地区の歴史散策

でした。

大分市内にも知らない所は、まだまだたくさん残っている。遠くに出かけるのも気になるこのご時世、ぼちぼちのペースで楽しんでみよう。

|

|