|

竹田市城原 2021 年 7 月 6 日(火)梅雨の中休み・くもり

竹田城原の史跡と万葉歌碑(大分県大分市竹田市城原地区)

訪問地 :

|

城原八幡社 松原公園(景行天皇行宮蹟,万葉歌碑)

城原井路疏水(神田頭首工) |

「景行天皇」は、ここ「城原八幡社」の丘に立ち寄っていたの??

「万葉歌碑」のことを調べていたら、竹田市城原地区の松原公園(城原八幡社・上松原社地)に、二首続きの万葉歌碑があることが判った。と云うことで、事前学習していくと、万葉時代のみならず、「景行天皇」の九州親征や、後の岡藩主との関連も浮かび上がってきた。歴史の中心は「城原八幡社」だ。 話題は複雑だが、心を動かされるものがある。

梅雨の晴れ間となった7月6日(火)、早速行ってみることにした。 国道57号線を行き、竹田市「会々」交差点で、国道442号線に分岐し「道の駅・たけた」を目指せばいい。「城原神社」入口交差点は、すぐ先にあり、細道を回り込みながら上り詰めると、左側に広い駐車場が現れた。

城原八幡社(竹田市城原)

駐車場の右側に「城原神社」があり、大きな森に歓迎されながら境内(境内馬場)に入って行く。説明板があり、「境内馬場」や「境内全部」が、県指定の「特別保護林・城原神社の森」になっている。

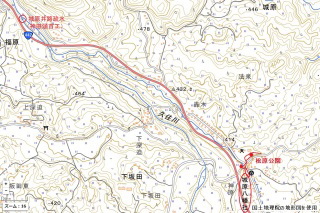

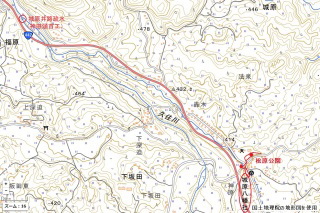

神社の森へ 位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

郵便局のある旧道沿いが神社の正面となっており、市指定の文化財や、いくつかの説明板が見やすい位置に置かれていた。

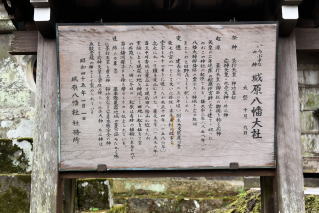

その中でも「城原八幡大社」の起源・由来書には“祭神の最初に「景行天皇」があり、起源は「景行天皇」の御西征の御徳を称え応神天皇二年、現在の松原行宮跡に宮を建て祀ったのがこの神社の起源である。 以降、大友家との関りや岡藩中川家との関り、播州舞子の浜より持ち帰った松”などと、一気には理解しにくいが、興味の湧く記述となっていた。

城原神社正面 「城原八幡大社」の説明板 |

前庭のような「境内馬場」と「楼門」の間には水量も豊かな水路があり、聖域を流れるように、音もなく滑るように流れていた。 その水路沿いには、アジサイが植えられており、「わっ、きれい!」

神社入口のアジサイ

|

正面の鳥居をくぐると、見上げるような楼門が迫り、足元注意で丸い太鼓橋(石橋)を渡る。 「いよいよだ!」歴史の中に入って行く気分でもあり、前方に朱塗りの拝殿を見ながら、重厚な楼門をくぐって行く。「ん? 茅の輪」

「城原八幡社」のブログによると“6月末の「大祓式」で、茅の輪くぐりが行われた。・・・夏越の大祓いと呼ばれ、罪穢れを払う浄化の行事。” などとなっており、そのときの「茅の輪」だろう。 コロナ終息を祈願し、8の字を描きながら3回くぐりました。

鳥居をくぐる 重厚な楼門

「茅の輪」くぐり 神社拝殿に参拝

|

境内の一隅には、稲荷神社が祀られており、ユーモラスな顔をした一対の狛犬が置かれていた。「プ、フッ」狛犬から目線を逸らしても、また見たくなる顔をしている。二度見の狛犬?。

稲荷神社 ユーモラスな顔の狛犬

|

歴史に包まれた「城原神社」は、歴史の歳月も包み込んだ深い森に囲まれ、静かに時を刻んでいた。

「城原神社」が、この地に移る前は、「城原八幡社・上松原社地」にあったと云うことで、隣接する「松原公園」の「景行天皇行宮蹟」に行ってみることにした。

松原公園(景行天皇行宮蹟、万葉歌碑)

その昔、「景行天皇」は、九州に西征し、熊襲、土蜘蛛征伐の伝説は大分県にも幾つか残っており、2年ほど前(2019,6,9)、日田市の会所山で「景行天皇御遺蹟」の石碑にも出合っている。

これから向かう「松原公園」にも「景行天皇行宮蹟」があると云うことだが・・・・。旧道を挟んだ筋向かいに「松原公園」や「万葉歌碑」の案内板が置かれていた。

松原公園入口 位置図・再掲

|

入口には夏草が茂り、気になっていたが、御神木のような背の高い森に入ると、はっきりした踏み跡も現れ、公園化された散策路という感じの小ピーク。

すぐに台地状の頂上に着き、鳥居と「景行天皇行宮蹟」の石碑が建っていた。まわりにはアカツメクサが咲き誇り、薄いピンク色が一面を飾っている。雲の多い天気だが南側には傾山や祖母山系の山々が峰を並べていた。

整備された散策路 山頂に鳥居と石碑

|

「景行天皇行宮蹟」の石碑

|

南側は 傾山や祖母山系の山々

|

万葉歌碑は、「景行天皇行宮蹟」の石碑より、さらに奥まったところに建てられていた。 全国でも珍しいという二首が刻まれているはずだが、苔むしており?? とても判読できなかった。

参考とした「大分歴史辞典」によると、

古伝説の藤井廣成が天平7年(735)に豊後介となって赴任したときのこと

『明日よりは 吾は恋ひなむ 名欲(なほり)山 石(いわ)ふみならし 君が越えいなば』

『命をし まさきくもがも 名欲山 石ふみならし またまたも来む』

歌に詠まれている「名欲山(なほりやま)」は、通称・木原山(669.4m)と呼ばれ、これまで2回ほど登っている山。ほぼ真北にあり、城原小学校の校舎の隙間に望む事ができる。「木原山」は「きはらやま」と読み、「城原山」とも表記されている。

万葉歌碑 北側に名欲山(木原山)

|

この丘には、景行天皇時代と万葉時代の歴史が残されており、さらに、近世に至っては、岡藩主・中川家の歴史も込められており、ますます貴重な歴史の丘となっている。

大分歴史辞典の概略では“豊後は豊臣家臣への恩賞地となり、中川秀成は直入郡と大野郡を与えられた。文禄3年(1594)播磨三木城(兵庫県三木市)から岡藩に移封されることになった中川氏は、播磨・舞子の浜から持ち帰ったとされる松が、ここ、木原八幡社の旧社地(松原公園)と岡城に植えられた。”などとなっており、松は「松原公園」の由来でもある。それほど広くない公園だが、貴重な「松」は見つからなかった。

しかし、一段下がったところに『三木市・竹田市クロマツ友好記念植樹』の標柱と、小ぶりのクロマツが数本植えられていた。

調べてみると、城原小学校の記事(2015年2月)の中に、“昭和の初めごろまでは立派な松があったが、松原公園も岡城の松も枯れてしまった。そこで、三木市の方から、もういちどクロマツの苗を頂き、植え付けた。” となっていた。

『クロマツ記念植樹』の標柱 植樹されたクロマツ

|

先の「城原八幡社」から、裏山のように軽く登ってきた松原公園、あの景行天皇や万葉の飛鳥・奈良時代、さらに江戸時代へと貴重な歴史が満載の松原公園でした。

城原神社入口でも流れていた水路・城原井路、その取水口は、ここから2kmほどの所にあり、訪ねてみることにした。

城原井路疏水(神田頭首工)

国道442号線を、さらに北に向かい約2.2km後、右下に「あれだ!」と云うように、半月状の取水ダムが俯瞰できる。稲葉川と久住川の合流点より下流約200m付近に位置している。「城原井路(神田頭首工)」と呼ばれる取水口。 日本の疏水百選にも選ばれていおり、大分県では、この「城原井路(神田頭首工)」と、「緒方疏水」の2ケ所。

城原井路(神田頭首工)(クリックで拡大)

|

国道をさらに100mほど行ったところに、「神田頭首工」への遊歩道があるはずだが、ちょうどそのあたりが道路工事中。寄り付くことができなかった。 よく見ると、対岸にも遊歩道?が見えるので、旧道へと回り込み、下ってみることにした。

左右に田圃を見ながら、なだらかに下って行くと、「この水路は、城原井路土地改良区の頭首工です」とあり、さらに注意書きなどが続いていた。

城原井路となって(クリックで拡大)

|

城原井路・本流の始まり

|

城原井路は寛文元年(1661)岡藩主・中川久清公の指示で施工。現頭首工は大正11年(1922)改修された。 本疏水は総延長131km、幹線7.7km、支排水路109km。末流はJR竹田駅裏にある「落門の滝(落差60m)」。

なお、城原神社を流れる水路は、井路創設の1661年当時のままと云われている。

|

今日は、城原神社から謎が始まり、すぐ横の松原公園では、あの「景行天皇」が登場し、木原山の見える位置では万葉人、江戸時代となり、播州三木城から中川秀成もやってきた。それぞれの横顔を見るように散策し、城原神社を流れる疏水を訪ね、神田頭首工の取水口にも。それぞれ、全部が繋がっていた。 梅雨の晴れ間に訪れた、竹田・城原地区でした。

今日の花たち

|

|