|

豊後大野市 2021 年 11 月 2 日(火)晴れ

岡藩二本木茶屋場跡と近隣の磨崖仏

(大分県豊後大野市) 訪問地:二本木茶屋場跡 落水磨崖仏 大迫磨崖仏

「よいしょ、ヨイショ」で、高原の高台に登りついた、岡藩参勤交代のご一行様はここで腰を下ろした。

あとは緩やかな下り坂となる「茶屋場」に御到着。やれやれ、ここで一服ひと休み。

岡城・下原御門を出た参勤交代の一行は途中の朝地町を経て、大野町大原の高台に到着。地名となるような2本の木があったのだろうか、この場に岡藩の「二本木茶屋場」が造られた。辿ってきた道を今流にいえば、岡城から「九州オルレ奥豊後コース」と「旧国道57号線沿い」の道と思われる。

岡藩二本木茶屋場跡

大野ICから県道210号(緒方大野)線に入り、約1,7km後右側に史跡標柱と背の高い人物像が現れた。 標柱には「市指定史跡・二本木茶屋場跡」となっており、標柱の背面には“二本木は江戸時代に緒方と大野を結ぶ主要な街道で、ここに茶屋が置かれた。”などと記されていた。 思っていたより狭いが・・・。

二本木茶屋場跡 背の高い像

豊後大野市文化財史跡の紹介文には“大原区の県道脇に所在する茶屋場跡で、岡藩主の休憩所と云われている。近世岡城から犬飼港に向かう主要街道沿いでもあり、土塁で区域が残っている。平成8年度の発掘調査で井戸跡や一石経塚が見つかっている。”などとなっている。 東側に回り込んでみると、雑草ですっきり見えないが土塁も確認できる。

外周に土塁

|

少しの階段を経て茶屋場跡に踏み入れてみたが、井戸跡や一石経塚は見つける事ができなかった。

西側から見ても、外周は盛土整地された土塁となっていた。「ん、井戸跡?!」土塁角地の中段から水がしみ出している。コンクリートの蓋が置かれていたが、往時の井戸跡かもしれない。となれば、残りはあと一つ。一石経塚をもう一度探してみよう。 再び茶屋場跡に踏み入れ、草深い中を探してみたが時間だけが過ぎて行く。ズボンの裾には、雑草の種子がいっぱい付いていた。

西側から見ると 井戸跡?

殿様も駕籠を担いでいた人も、背伸び体操などして、お茶を一服。 一息入れたら大野町へ下り、茜川沿いの道を経て犬飼港に向かわれたことでしょう。

次は、近場にある「落水磨崖仏」

直線距離では300mほど西の位置になるが、複雑な道順はカーナビに従えばいい。

「二本木茶屋場跡」と「落水磨崖仏」の位置関係は

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

落水磨崖仏

左側遠くに烏帽子岳や鎧ケ岳など山並みが見える高台に上がってきた。 左下には刈入れの進む田圃が見える崖上の道。ゆっくり上って行くと、鳥居や説明板が現れ「落水磨崖仏」入口に到着。

左に烏帽子岳など

落水磨崖仏入口

説明板の概要は“10mもあろうかと思われる岩壁の地上3mほどの処から上部に不動明王立像が浮き彫りとなっており、この岩下(不動明王の足下)より豊かな地下水湧出が見られる。傍には高さ5mほどの間に名号「南無阿弥陀仏」。「明和2年(1765)」の刻銘がある ”などと書いていた。

説明板を読み終わったら早速行ってみよう。左下に続くコンクリートの遊歩道を下りはじめる。 「おっ、涼しい~?」ひんやりとした冷気が全身に伝わってきた。前方には神秘的な景色が現れ、冷気というよりも霊気かもしれない。

説明板 冷気を感じるエリアへ

すぐに不動明王の正面に降り着き、足元には豊かな地下水が湧出していた。 主役の不動明王は背後の岩壁に同化し、輪郭とお顔の表情が判りにくいが、目が慣れてくると丸いお顔の不動明王が見えるようになり、頭には簪のような紅葉が留まっていた。その右側に「南無阿弥陀佛」の刻銘も見える。

落水磨崖仏(クリックで拡大)

不動明王(クリックで拡大)

|

高い崖に刻まれた「落水磨崖仏」、神秘的な霊気に包まれながら、ゆっくりと拝んできました。

これで、予定していた「二本木茶屋場跡」と「落水磨崖仏」の探訪は、思っていたより早く終わってしまった。「そうだ!」帰り道となる旧国道57号線(現:県道57号線)沿いには、千歳町の「大迫磨崖仏」がある。以前から、いつでも行ける場所となっていたが、磨崖仏ついでの今回こそ、是非立ち寄ってみよう。

千歳町

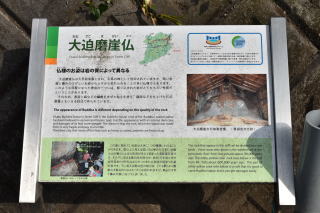

大迫磨崖仏

千歳IC入口交差点から東に約2km後「千歳特産物直売所」に到着。その駐車場の東角に説明板があり「大迫磨崖仏」の入口となっている。

説明板の概要は“大迫磨崖仏は大日如来像とされ、牛馬の神として信仰されているが、暗い岩窟と痛みの激しいお姿から人々から恐れられることの多い仏さまでもある。掘り込まれた岩はとても脆く、顔面などには麻などの繊維を混ぜた粘土を塗る石芯塑像という技法で作られている。”などと記している。

さらに、ジオパークの目線で“この崖は大きく二種類の岩に分けられ、堂の上に見える硬い石は、約9万年前の阿蘇火砕流によるもの。その下の黄白色は、約60万年前の由布岳あたりの火山による火砕流が固まった凝灰岩”などとも解説していた。

大迫磨崖仏入口 入口の説明板

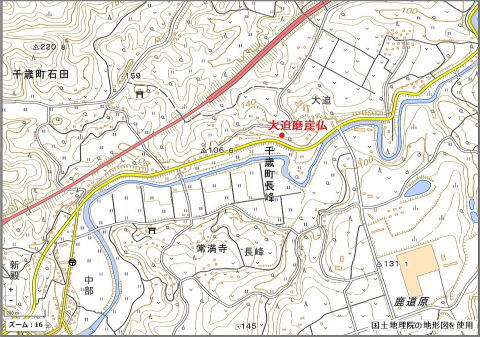

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

「おんせん県おおいた」のHPにも紹介されており“磨崖仏の宝庫である豊後大野市においても希少であることから、県の有形文化財に指定されています”などとなっている。

いきなりの石段登りから始まるが、30段ほどでお堂の正面に上がりついた。 お堂の後ろ半分は、背後の岩窟に食い込むように造られており、驚くばかりの構造となっている。

岩窟に食い込む大迫磨崖仏

|

改めて、正面から入って行くと、一番奥まったところに主役の大日如来が安置されており、異様な目つきで睨み返されてきた。「悪いことはしていません」とお参りすると、優しい顔にも見えてくる。

正面から入って行くと

大迫磨崖仏(大日如来)

|

横に「大日如来の由来」の由来説明板が掲げられており、概要は“この大日如来は高さ3.2mの稀有の巨像。室町時代天文2年(1533)頃、日羅の作と伝えられ、古来牛馬神として地方の尊信厚く県外からの参詣も多い”などと記されている。右側の岩下には、優しいお顔の大日如来さまが置かれていました。後世のものだろうか?

お堂の右に「由来板」と大日如来 岩の下にやさしいお顔の大日如来

ジオパークで言うところの、地層はお堂の右側の岩壁で見られ、上から約9万年前の阿蘇火砕流によるもので、その下が約60万年前の由布岳あたりの火砕流によるものとなっている。その境目は、ザラついた砂まじりの層が目印となるらしい。

右側の小広場には庚申塔や稲荷厳島社が祀られていました。 南東側に展望が得られ、足下に茜川の蛇行と黄金色に染まった田圃が美しく広がっている。

地層が見られる 庚申塔

稲荷厳島社 神社横からの景色(クリックで拡大)

|

下りは、周回路となる遊歩道を降りていくと休憩舎が現れ、横の崖下部分から湧水が流れ出ていました。

休憩舎の脇に 湧水池

今回は、岡藩の参勤交代が犬飼港に着くまでの陸路が気になり、検索していたら、大野町大原の「二本木茶屋場跡」があり、天気を見ながら訪ねてきました。現地に着いたが、あっけなく探訪も終わり、近場の「落水磨崖仏」や千歳の「大迫磨崖仏」にも立ち寄り、神秘的なお姿に感動された一日です。 気の早いモミジや銀杏の色づきも進んでおり、里の紅葉は、まもなくという感じでした。

今日の花たち

シュウメイギク センリョウ

|

|