岡藩・参勤交代の遺構 2021 年 9 月 13 日(月)霧雨・くもり

犬飼港(大分県豊後大野市犬飼町)

台風14号と前線の影響で、今にも降りそうな空模様となっている。降り出したら、取りやめればいい。で、以前から計画していた近場の犬飼町へ。 その、犬飼町には、市指定の文化財「参勤交代道路」や「犬飼港」などがあり、竹田岡藩の遺構を見る事ができる。

犬飼まちなかの

参勤交代道路

途中、ワイパーを使う場面もあったが、取りやめるほどでもなく豊後大野市犬飼支所の広い駐車場に到着。傘は持って行こう。資料は文化財資料と地形図のみ。

豊後大野市の市指定文化財には、“明暦2年(1656)犬飼港が開港し、岡藩主の参勤交代のため整備が進められた街道と考えられる。上ワ町の井手道には高さ及び幅30㎝、長さ1mの蒲鉾石が40m程ならんでいる。”と記している。

支所前は、商店などが立ち並び、犬飼町の中心部となっている。さて、「参勤交代道路」は、どこだろう? イメージを膨らませながら左(南西)向きに歩き始めると、すぐに案内図板「犬飼まちなかマップ」が現れた。「おっ、これはいい!」。「参勤交代道路」のみならず、「犬飼港跡」や「波乗り地蔵」なども描かれており、今日の犬飼探訪には大いに参考になりそうだ。 現在地を確かめ、すぐの交差点を右上に進む。

犬飼まちなかマップ(クリックで拡大) 右上へ進む

|

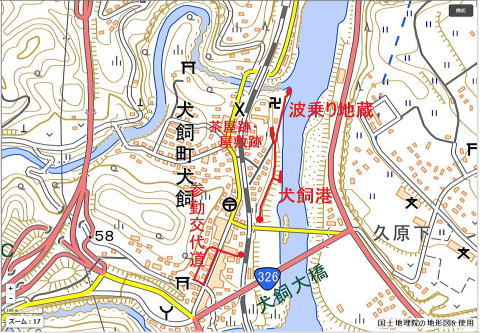

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

すぐまた三差路が現れ、民家の裏道を思わせる幅1mほどの細道が右に分岐している。 この道? 気にしながら辿ってみると、やがて右側に蒲鉾石が現れてきた。「これだ!」長さ40mほどの「参勤交代道路」となっていた。

右へ 参勤交代道路

参勤交代道路(クリックで拡大)

|

ゆるやかに右に曲がると蒲鉾石もなくなり、道なりに下って犬飼支所前に到着。ぐるっと周回は、250mほどの散策だった。 蒲鉾石には、小さな穴が開けられているが、殿様が通るときは旗幕が張られたらしい。それにしても、道幅は狭いが、「下に~、下に~」で、大野川の犬飼港に向かわれたのだろう。

大野川左岸の

犬飼港

大野川左岸の河川敷は「大野川河川公園」として整備されており、車で降りる事ができる。 旧道に架かる「犬飼橋」の袂には「犬飼港」への案内板もあり、河川敷に降りて行くとジオパークの説明板「犬飼港跡」が現れ、“岡城主中川公により川港として作られた”などとなっており、説明文と添え図は大いに参考になる。

大野川と説明板(クリックで拡大)

|

説明板を見て、さらに降りて行く事ができ、広い河川敷の一角に駐車。 「さて」、どこに行けば何が…と、迷うところだが、先の説明板や手持ちの資料をイメージしながら、遊歩道を下流に向かって歩き始める。 やがて、石畳が現れはじめ、石に刻まれた「犬飼港の石畳」の説明盤も置かれていた。「ここだ!」歴史の主役「犬飼港」に到着。10時30分。霧雨もあがったが、重たい曇り空となっている。

大野川左岸の石畳 説明盤「犬飼港の石畳」

犬飼港と石畳(クリックで拡大)

|

豊後大野市の市指定文化財には、“明暦2年(1656)河川港として開港して、以後岡藩の主要交通路として繁栄した。現在川岸に残る石畳の一部は当時のままである。

その下流側に藩主の乗船場があったとみられ、「火の道」と呼ばれる道は火を焚いて石を掘り割って造られたという。その先にある波乗り地蔵は岸壁に線刻で掘られた地蔵菩薩像で、航海の安全を祈って彫られたと伝えられている。”

と記している。

と云うことで、犬飼港を見たら、藩主の乗船場があったといわれる「波乗り地蔵」へ行ってみることにした。 遊歩道は、河岸に沿って、ゆるやかな上り坂となっている。左側は、街並みから続く高い河岸となっており、大野川が削った河岸段丘だ。

波乗り地蔵へ

途中の大蔵通りに 屋敷跡や茶屋跡

軽く登り詰めると、街並みから来た道とも合わさり、左上には、岡藩3代・中川久清公による勧請の豊後金毘羅宮が祀られている。横の説明板に目を通すと「江戸時代(1656)・犬飼湊蔵前通り」などとなっており、石垣に沿っていくつかの説明板も並んでいる。おもしろそうだ。いいところに来た。

遊歩道は、ゆるやかな上り坂 豊後金毘羅宮と説明板

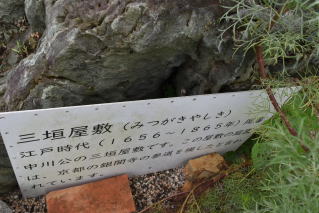

早速、左側に石段が現れ「三垣屋敷」の説明板が置かれていた。“江戸時代岡藩中川公の三垣屋敷です。この屋敷の庭園は、京都の銀閣寺の参道を模したといわれています”などとなっていたが、花園

となっており、紅いカンナやピンクのコスモスが咲きはじめていた。

石垣に沿って説明板 左側に石段を登ると三垣屋敷

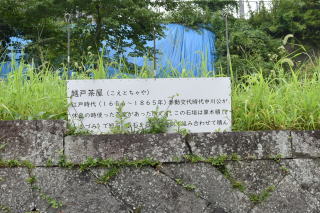

「犬飼の地名」についての説明板もあり、“江戸時代岡藩3代中川久清公が狩りの際、病んだ猟犬に手厚い看護をされたので、この地を犬飼場と称するようになり、その後犬飼町と呼ばれるようになった” さらに続く説明板は「刀掛け石」や「越戸茶屋」などがあり、“参勤交代時代、中川公が休息のとき使った茶室があった。石垣は算木積” などと表記していた。

「越戸茶屋」 「越戸茶屋」と石垣

少しの寄り道となったが、屋敷跡や茶屋跡など、犬飼港が栄えた往時を偲びながら訪ねる事ができました。

火の道・波乗り地蔵へ

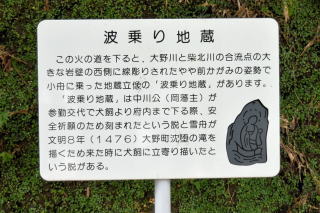

「波乗り地蔵」へ向かう遊歩道に戻り、フラット気味に歩き始めると、すぐに大きな石碑が現れ、左上の浄流寺へ向かう高い石段が分岐していた。横に見送りながら樹林帯に入ると、早速「波乗り地蔵」の説明板が現れた。「これだ!」一気に弾みがついてくる。

左は浄流寺へ向う石段 「波乗り地蔵」の説明板

説明板には“この火の道を下ると、大野川と柴北川の合流点の大きな岩壁の西側に線彫りされたやや前かがみ姿勢で小舟に乗った地蔵立像の「波乗り地蔵」があります。「波乗り地蔵」は中川公(岡藩主)が参勤交代で犬飼より府内まで下る際、安全祈願のため刻まれたという説と雪舟が文明8年(1476)大野町沈堕の滝を描くため来た時に犬飼に立寄り描いたという説がある。”などと記していた。

説明板を読み終わって右を見ると「市指定史跡・犬飼港(火の道・波乗り地蔵)」の標柱があり、河岸に降りる急坂が始まる。

「波乗り地蔵」の説明板 右下へ降りる急坂へ

「火の道」とは、火を焚いて石を掘り割って造られたと云われているが、両側は石の壁となっており、火を焚いて石を掘り割った後の壁かもしれない。足元は、ごつごつとして歩きにくいが、貴重な歴史遺産を踏みながら下って行くことになる。前方には大野川の川面も見え、素晴らしい雰囲気となっている。

「ヨイショ」で、「波乗り地蔵」の大岩前面に到着。「う~ん?」どれが、波乗り地蔵さん? 判りにくいが、2度3度見直していると、「あっ、見える、見える」それらしいお姿が現れてきた。小舟に乗り、やや前かがみの姿勢で、サーフィンしているように見える。

火の道を下り(クリックで拡大) 波乗り地蔵に到着

|

波乗り地蔵の岩 波乗り地蔵

文化財の説明文や大分歴史辞典、角川地名辞典にも、「波乗り地蔵」の先、柴北川が合わさる川口には、岡藩主の乗船場があったとみられる。などとなっており、改めて川面を見ると、流れも穏やかな川口湾のような地形となっていた。殿様は、ここから乗船し、岡藩領となっている三佐港を目指して船出したことでしょう。「バイ、バ~イ」

岡藩主の乗船場(クリックで拡大)

|

辿ってきたアップダウンを戻り、橋下の駐車地に到着。 傘は、使うこともなく犬飼港の探訪となりました。予想もしてなかったが、途中の屋敷跡や茶屋跡にも立ち寄り、貴重な歴史遺産を見る事ができた。波乗り地蔵や藩主の乗船場は印象に残る景観となっていました。

城主の乗った船は大野川を下り、下流の乙津川に分岐して岡藩領の三佐港に向かった。 三佐港では、大きな御座船に乗換え参勤交代の航海へ。

帰路・補修整備された右岸から見た犬飼港

犬飼港付近 波乗り地蔵や藩主の乗船場付近

江戸期以来犬飼港は大野川の河川交通の中心地として栄えたが、大正6年国鉄犬飼線の開通で使命を終えた。 近場の犬飼町だが、江戸・参勤交代時代、岡藩の残した多くの遺構に出逢い、今回もまた大分再発見となったようです。

今日の花たち

ジュズダマ ノブドウ ナンテンハギ

|