�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��₩�瓌�����̗Ő��ց@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�P�{�m�c�c�W�Əo����

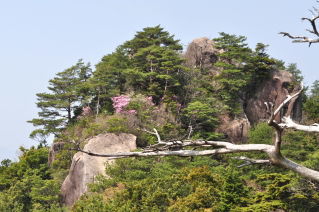

�@�Ő��ɂ͑����U�݂��A���̊�ɗ��ĂΎv��ʐ�i���y���߂�B�u����A���ꂢ�`�v�B�U��Ԃ�i�F�ɐ�قǂ̒���Ő����]�߁A��Ə��A����Ƀs���N�̃A�P�{�m�c�c�W���Y�����Ă���B�G�͂����̂悤�Ȍi�F���W�J����Ă����B�ЂƋx�݂���̂��������낤�B

�@�A�b�v�_�E�����J��Ԃ��Ȃ���A����ɗŐ���H���čs���B�u���`�E�E�v�B�A�P�{�m�c�c�W�Ƃ̏o�����������A�����̖����x�������B

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Ő��̌i�F�i�N���b�N�Ŋg��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�P�{�m�c�c�W�Əo�����Ȃ���

|

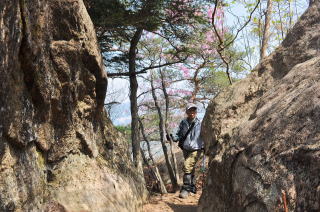

�u�����A�����Ă����I�v�B�O���ɁA�����ۂ��A�P�{�m�c�c�W�������Ă����B�u�܂��A�����ɗ��܂�����`�v�B�O��Ɠ����悤�ɁA�����ςŔ���ł����B�Ԑc�ɂ킸���ȃs���N�F����������x�̔��ԁB�Ԃ̑傫�����A���ɍ炢�Ă��镁�ʂ̃A�P�{�m�c�c�W�ƕς��Ȃ��B��������̋�ŁA�F�������o���������Ȃ����A���ꂵ���ˁB

�@���Γx�������Ȃ���s�[�N���z����ƁA����̐���������w���̐�̃J�����R������́A�⊄��ڂ�o�肫��Ȃ����́A���̍����[�g�E�E�x�̂悤�ɁA�o�C�p�X�R�[�X�����邱�Ƃ�\�L���Ă����B�O��́A����Ŏg���Ă݂����A���Ȃ�̍��፷������A�����I�ɂ������Ɋ������B�@���̕���͂��̂܂ܒ��i���A�ƕ��ւƉ����čs���B

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ۂ��A�P�{�m�c�c�W�Əo�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����͒��i

|

�@�����ɏ��Ԃ����n�܂�A���Ȃ�̎Γx�������邪�����͒Z���B�������_�̂���≮���߂���ƁA�Ȃ���p�̂悤�Ȋ��ɔ�яo����W�]�����ꂽ�B�u���`�v�B�����O���ɂ͑傫�Ȋ₪����A�̏����▭�ȍ\�}�������Ă���B�J�����R������̊�낤�B�U��Ԃ�������A�P�{�m�c�c�W�ɏ����Ă���A�o���Ă������J���̂悤�ɓW�J����Ă���B

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������_�̂���≮���߂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�����R������̒��O���i�N���b�N�Ŋg��j�@

|

�@�����Ȉƕ����߂���Ɩڂ̑O�ɋ��₪����A���̊�̂����ԂɁA�A���~�o�V�S�������Ă����B�u�����A�܂��ς���Ă�v�B�O����A���~�o�V�S�ɕς���Ă������A����̂́A�����ƒ��߂ł������肵�Ă����B����Ȃ���S���B���邽�тɉ��ǂ���Ă��銴�����B

�@��̂����Ԃ͉��������Ȃ��Ă��ēo��ɂ������A���E�̊�ǂŃo�����X�����Ȃ��甇���オ��A�J�����R������̏�ɔ�яo�����B��W�]�̊�ゾ���O�p�_�͂Ȃ��B�i�W���_�F864���j�B�P�Q���P�O���B�r���̉ԃ^�C�������܂݁A��b�R�̒��ォ���P���ԂQ�O���B����͂����܂ŁB

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���~�o�V�S�ŃJ�����R������ց@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�����R������

|

|