大分市佐賀関 2025 年 4 月 24 日(木) 快晴

ふじ祭りの早吸日女神社

つい先日、佐伯市米水津で満開のシバザクラを満喫した帰り道、道路沿いの各所でヤマフジの紫色が目に留った。そうだ、今週はふじの花を観に行こう。で、思い立ち、「ふじ祭り」で、Web情報検索していたら、大分県観光情報公式サイト「日本一のおんせん県おおいた」で、佐賀関の「早吸日女神社」がヒットした。

それによると“ふじ祭りは、例年5月3日。境内には7~8株のフジがあり、4月下旬に見ごろを迎える。”などと紹介されている。よっしゃ、ヨッシャ、今がチャンス。早速行ってみることにした。

大分市から国道197号線で佐賀関町に入ると、早速と云う感じで「ふじ祭り」の幟旗が目立ち始め、期待は大きく膨らんでくる。 国道九四フェリー入口を左に見て、金山交差点を左折すると、“ようこそ佐賀関”の大きな看板があり、佐賀関の中心部に入っていく。

文化財も多い

早吸日女神社 (大分市佐賀関3329)

市街地の要所には「早吸日女神社」への案内板も多くあり、最後の角地を曲がると正面に大きな鳥居も見え始める。「あれだ!」

「ふじ祭り」の幟旗に迎えられながら「早吸日女神社」に到着。鳥居の右側に駐車場があり、運よく数台分のスペースが空いていた。 快晴の青空が広がっており、まぶしいほどの陽射しは春本番と云うより、初夏を思わせる暖かさとなっていた。

早吸日女神社鳥居(クリックで拡大)

|

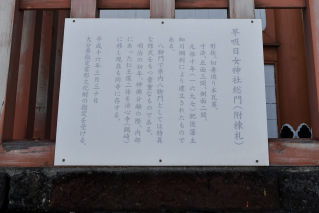

「早吸日女神社」には文化財も多く、入口の石鳥居も早速の位置で文化財の説明板が置かれていた。 “市指定有形文化財:早吸日女神社石鳥居(附額束):寸法笠木まで十八尺、地下埋設七尺余。寛永17年(1640)肥後細川初代藩主細川忠利が寄贈したものである。”

入口の石鳥居

|

石鳥居(クリックで拡大)

|

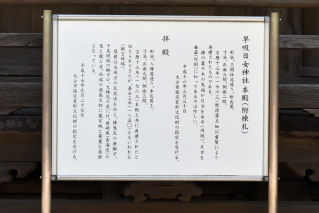

鳥居の左側には、「早吸日女神社」の説明板や「由緒略記」が並んでおり、「由緒略記」では、“当社は、神武天皇東遷の途次、海女、黒砂、真砂の二神が速吸の瀬戸の海底から大蛸が守護してきた神剣を取り上げて天皇に奉献し、その神剣を御神体として天の御自ら古宮の地に奉斎し建国の大請願をたてられたのが創祀である。”などとなっており、過日訪れた、「ビシャゴ姉妹岩(3668)」との関連も思い出される。

また、大分県観光情報公式サイト「日本一のおんせん県おおいた」には、“早吸日女神社に、神剣と蛸にまつわる伝説があり、蛸を崇め一定期間蛸を食べない「蛸断ち祈願」を行っている珍しい神社です。”などともなっている。 さらに、説明文の中ほどには、“肥後藩の飛び地であったことから、肥後藩主加藤清正公や後の藩主細川公”などが表記されていた。

総門へ

前知識を得て、改めて歩きはじめると、すぐに大きな「総門」があり、右脇には県指定文化財の説明板も掲げられていた。その概略は“切妻造り本瓦葺。正面3間、側面2間。元禄10年(1697)肥後藩主細川忠利により建立。明治の初年、神仏分離の際、仁王像2体を法心寺(鶴崎)に移した。”などとなっている。

早吸日女神社由緒略記(クリックで拡大)

|

総門説明板(クリックで拡大)

|

早吸日女神社総門(クリックで拡大)

|

総門をくぐると太鼓橋の「神橋」があり、社務所や「手水舎」などを経て、再び大きな鳥居をくぐる。

神橋

|

池には鯉や亀

|

井戸・手水舎

|

鳥居

|

大きな鳥居には昭和八年と刻まれており、比較的新しい感じの鳥居だった。続いて、「歳神社」や「天然社」、「生土社」などの境内社が左右に祀られており、「伊邪那岐社」では、珍しいチタン屋根葺きの説明板も置かれていた。

歳神社 天然社 若獅子社

|

タコの置物

|

伊邪那岐社

|

チタン屋根説明板(クリックで拡大)

|

この辺りから、参道のあちこちに「タコの置物」が目立つようになり、その可愛い姿にホッと和まされます。しかし、まわりに気をとられ、足元ぶつからないように!。 ゆるやかな左カーブとなり、右正面には「神楽殿」が現れてきた。

これは、市指定文化財。“切妻造り本瓦葺。正面3間、側面2間。慶長9年(1604)肥後藩主加藤清正が建立したと伝えられてきたが、慶安3年(1650)肥後藩主細川綱利が改修し、その後変遷を経て衛士所にも使用されてきた。”

神楽殿(クリックで拡大)

|

神楽殿説明板(クリックで拡大)

|

ふじの花

目的の「ふじの花」は、左側に咲いているが・・・ 残念! 少し早かったようだ。 見ごろと言われる4月下旬を目指して見に来たが・・・仕方ない。花には花の都合もあることだろう。今年の桜が遅かったように。

ふじ棚と早吸日女神社

|

ふじ棚の花

|

しかし、花の多い位置に回り込んでみると、「お~、お見事!」 ひいき目に見て、三分咲きかな? いいとこだけでも褒めておこう、

ふじの花と早吸日女神社(クリックで拡大)

|

ふじの花

|

改めて 拝殿や本殿

正面には、どっしりとした入母屋造りの拝殿があり、まずは、お参りしておこう。 文化財の説明文では、“宝暦13年(1763)本殿と共に再建されたとも伝えられてきたが、嘉永3年(1850)ともいわれる。屋根は棟鬼瓦の唐獅子、千鳥破風の獅子口、大棟瓦の虎に竹、唐破風の鬼と龍と波、両端の浦島太郎に龍宮城と華麗な屋根となっている。”

などと、表記されているが、浦島太郎と龍宮城が童話的でもあり、とにかく珍しい。

早吸日女神社拝殿(クリックで拡大)

|

龍宮城

|

浦島太郎

|

本殿の説明は“三間社造り、桧皮葺。正面三間、側面二間。宝暦13年(1763)肥後藩主細川重賢により再建された。”などと記されている。 拝殿から、ふじ棚のある左脇に進むと、本殿を周回する通路があり、ぐるっと一巡りする事ができる。

ふじ棚とタコの置物

|

拝殿・本殿の説明板(クリックで拡大)

|

「おっ、きれいなツツジが咲いている!」 通路の左側には色とりどりのツツジが咲き、右側には朱色の塀に囲まれた本殿となっている。奥まった雰囲気がまた、荘厳な雰囲気となっており、玉砂利を踏みながら聖域を辿る感じでもある。

ふじ棚から入って来た

|

通路の右が本殿

|

早吸日女神社本殿(クリックで拡大)

|

本殿の周辺では、ツツジやボタン桜が季節を主張していたが、まだまだ椿も咲き残り、それぞれの春を魅せていました。

本殿を一巡りすると、再び拝殿やふじ棚の位置に戻り、観光客も訪れていた。「ちょっと、早かったですね」 挨拶代わりの話題はふじの咲き具合で談笑。 今日4月24日で、三分咲き? あと一週間かな? 「ふじ祭り」本番の5月3日が、一番いいかもしれない。

今回は、「ふじ祭り」の情報に誘われて「早吸日女神社」に訪れたが、境内には文化財も多く、ゆっくり目を配ることができました。

|