宇佐市安心院町 2025 年 4 月 7 日(月) 快晴

満開の桜と仙の岩

|

宇佐市安心院町: |

仙の岩(仙の岩公園) 妙菴寺(細川幸隆公廟所) |

| |

|

|

寒の戻りで、寒い日が一週間ほど続いていたが、ようやく春らしい陽気に戻って来た。「よっしゃ、仙の岩に行ってみよう」。 昨年から計画していた桜ポイントだったが、天気とスケジュールが合わず、行きそびれてしまった名勝地。 満開の桜をイメージしながら安心院町に向かった。

仙の岩 (宇佐市安心院町鳥越)

有名な景勝地なのでアクセスの心配もないが、安心院町から県道659号線(津房木裳線)を行くと、龍王山の直下で県道50号線(安心院由布院仙)とT字状に合わさり、左に曲がる。「わ~、咲いてる、咲いてる~ 満開だぁ~」で、「仙の岩」のエピローグともいえる桜並木に到着。

県道の桜並木

|

位置図(クリック拡大)

|

県道は停められないが、満開の桜並木を愛でながら、ゆっくり、ゆっくりとドライブしていく。 快晴の青空に美しく映えており、通り過ぎていくのが、もったいないほどにも感じるが、前方にはまだまだ桜が続いている。部分的には菜の花も色を添えていた。

県道の桜並木(クリックで拡大)

|

ゆるやかに右カーブすると、「お~、すご~い」メインの「仙の岩」が正面に現れ、気分も一気に大爆発となった。県道の駐車スペースに停める。

仙の岩と満開の桜並木(クリックで拡大)

|

満開の桜と仙の岩(クリックで拡大)

|

仙の岩と薬師堂

県道沿いの一角に案内図があり、“名勝「仙の岩の景」案内図”には、“国指定(名勝耶馬渓の内)・・・から始まる長文は・・・大巌寺岩窟などがあり、千年以上も昔は、山岳仏教の修行場であった。往時僧法道仙人がいたので仙の岩と呼ぶようになった。・・・:安心院町”などとなっていた。

説明板の左側にそれらしい登り口があり、その先には「仙岩山大巌寺」と刻まれた門柱が見える。「行けるかな?」興味に惹かれながら、踏み入れてみることにした。

「仙の岩の景」案内図

|

大厳寺登り口

|

「千厳寺まで行けるの?」と、言いながら歩きはじめると、すぐの右上、木漏れ日の下に燈籠や10体前後の石仏群が安置されており、一段上には「薬師堂」も祀られていました。格子戸の中は、木彫りの薬師様のようです。

門柱「仙岩山大厳寺」

|

薬師堂

|

さらに続く参道は、左脇を巻き上がっていくが・・・ちょっと無理かな? その上で断念し、往路を戻る。「仙人岩千厳寺」のふもと、「薬師堂」を確かめたことで由としておこう。 県道に降り着き、見上げて納得。「頂上は、あの辺りかな?」

県道から見上げる仙人岩

|

仙の岩公園

薬師堂から県道に降りた左側には「仙の岩公園」入口となっており、通常では人道だけの遊歩道となっている。どうやら、公園は整備されたばかりのようです。

歩きはじめると、すぐのところに説明板があり“仙の岩(国指定名勝耶馬渓の内):大昔インドの僧法道仙人が居たので「仙の岩」と言われる。100mの大絶壁の平岩、全耶馬渓随一の大岩柱の剣ケ岳展望、大中小の屏風岩。頂上には展望台があり、由布岳、鶴見岳を正面に見ることができる。:平成23年安心院縄文会”などと、記していた。説明文の写真と現物の「仙の岩」を見比べながら、確認できるのがいい。

公園入口

|

仙の岩と説明板(クリック拡大)

|

公園の中央部には、東屋風の休憩舎があり、ハートマークの写真フレームなど造られている。 鯉のぼりが、初夏の空に気持ちよさそうに泳いでいました。

公園の石碑

|

休憩舎やハートフレーム

|

一旦県道に戻り、さらに奥に進んでいくと、「仙の岩バス停」があり、数台分の駐車スペースも造られていた。「仙の岩」の真下に位置しており、木陰の休憩エリアには、大きな説明板も置かれていた。

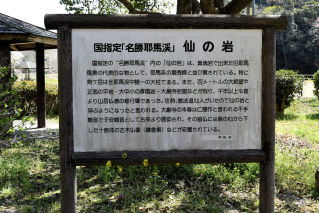

“国指定「名勝耶馬渓」仙の岩:国指定の名勝耶馬渓内の「仙の岩」は、集塊岩で出来た旧耶馬渓風景の代表的な物として、耶馬渓の競秀峰と並び称されている。~以下剣ケ峰や大絶壁、平岩や屏風岩のこと、仙の岩の名前の由来などを記載。~:宇佐市”などと、なっている。

仙の岩公園

|

説明板(クリック拡大)

|

説明板を見て、改めて県道に出てみると、辿って来た桜並木があり背後には龍王山も聳えていた。 また、道路を挟んだ向かい側には「仙の岩」と記した案内票があり、大岩柱「剣ケ峰」の真下付近に立てられていた。

振り向く景色(龍王山)

|

案内標柱「仙の岩」

|

仙人岩を見上げる

|

県道脇に立ち、屹立する「仙の岩」を見上げると、高く覆い被さるほどの圧迫感があり、恐怖感を覚えるほどの迫力でした。

妙菴寺(細川幸隆公廟所) (宇佐市安心院町龍王)

「仙の岩」の背後に聳える「龍王山」には龍王城跡があり、その麓には龍王城主の「細川幸隆公廟所」が在る。と云うことで、細川家菩提寺の「妙菴寺」を訪ねてみることにした。

「仙の岩」バス停で折り返し、満開の桜街道をもう一度楽しみながら、県道合流点まで戻る。 目的の「妙菴寺」は直進し、さらに約400m後、「竜王城址・妙菴寺の鏝絵」などの案内板があり左折する。

県道の龍王城址入口

|

位置図・再掲(クリック拡大)

|

狭い坂道となり、気にしながら約100m後、左側に一対の門柱が現れ「妙菴禅寺」・「細川公御霊廟所」となっていた。 先の「仙の岩」は明るく開放的な景観だったが、妙菴寺の参道に取付くと、一気に雰囲気が変わり、聖域を思わせる厳かな霊気に包まれてくる。 少しの風が竹林を揺らし、竹の妖精たちが優しく奏でているようにも聞こえてくる。「あ、ウグイスも聞こえてきた。」

妙菴寺登り口

|

妙菴寺入口

|

石段を登りつめると小広場となって、「妙菴禅寺」に到着。本堂の脇に「市指定有形文化財・妙菴寺明岩鏡照像」などの標柱や説明板も置かれていた。文化財は本堂の中? 拝めそうになかったので、一礼して、「細川公御廟所」に向かった。

妙菴禅寺

|

文化財の標柱など(クリック拡大)

|

細川幸隆公廟所 (宇佐市安心院町龍王:妙菴寺境内)

本堂の左脇に「細川幸隆廟」の案内標柱があり、高い石垣沿いを巻きながら登っていくと、神社のような造りの御廟に到着。先ずは、お参りしておこう。

案内標柱

|

石垣沿いを巻き上がる

|

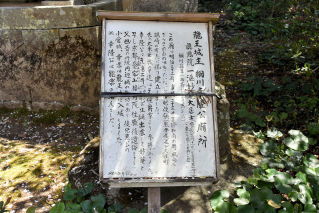

右脇に説明板が置かれており「龍王城主細川幸隆公廟所」のタイトルで“この廟は明治23年、当時の亮珍和尚の時、各地の有志に搓り建立した。幸隆公は、元亀2年の生誕、出家して妙菴と号し、後に還俗して父幽斎の丹波内辺城の戦功が、後に兄恵公の小倉城、幸隆は龍王城に入城した。”などと記していた。

龍王城主細川幸隆公廟所(クリックで拡大)

|

お参りして、参道を戻りはじめると、「ん?、龍王山?」 目線の上方には、なだらかな頂があり、テレビ中継所などもある竜王山だ。(二等三角点:315.3m) 時の城主・細川幸隆公も見ていたと思われる龍王城(城址)、そのものである。

説明板(クリック拡大)

|

龍王山(龍王城址)

|

「妙菴寺」から車道で降りる道もあり、辿ってみると、先の「妙菴寺」登り口のすぐ近くに降り着いた。 ここにも「市指定有形文化財・妙菴寺明岩鏡照像」の標柱があり、それとなく納得。

龍王城跡 (宇佐市安心院町龍王)

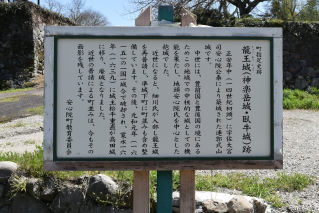

幅広い市道となり、ゆるやかに下りはじめると、石垣のある小広場に飛び出した。「?」 そこに、「龍王城」と記した大きな説明板も置かれている。

町指定史跡となっており、概要は“正安年中(14世紀初頭)に宇佐大宮司安心院公泰により築城された連郭式山城です。中世には、豊前国と豊後国の境にあるためこの地域での中核的な城としての機能を果たし、地頭安心院氏を中心とした抱城でした。近世になると、細川氏が入部し龍王城を再普請し、準城下町に町並みも含め整備しています。その後、元和元年(1615)の一国一城令で破却され、寛永16年(1639)に城主松平重直が高田城に移り、廃城となった。近世の普請による町並みは、今もその面影を残しています。”などと、詳しくし記載されていた。

石垣のある小広場に説明板

|

説明文の後半に、“細川氏が入部し龍王城を再普請し、準城下町に町並みも含め整備しています。近世の普請による町並みは、今もその面影を残しています。” などとなっていたが、背後の石垣もそうだろうか、また、左脇に「古城口の遊歩道」の看板があり、周辺の町並みも、ぐるっと散策してみました。

石垣の左は「古城口の遊歩道」

|

説明板「龍王城」(クリック拡大)

|

主題の「龍王山(龍王城址)」は、20年ほど前に登ったことがあり、今回は、龍王城址登山道入口まで、行ってみることにした。

龍王城址登山道入口

|

龍王城址登山道入口

|

20年前の記憶では、登山道入り口から、車でさらに上って行ったが、今は、どうなっているだろうか?

今回は、”満開のさくらと「仙の岩」”が主目的で訪ねてきたが、桜は満開で、絶好のタイミングだったと思われる。「仙の岩」は、これまで何度か訪れているが、やっぱり桜の季節が一番でしょう。 その背後に聳える主峰は「龍王山」であり、龍王城」としての歴史も秘められている。併せて遺構の幾つかを訪ねることができました。 花を見て歴史を訪ね、春本番の「仙の岩」でした。

|