2022 年 5 月 22 日(日)快晴

白山川渓谷

岡藩主3代目「中川久清」公が度々川狩りに訪れたという。

ここ、山深い白山川、轟木橋付近に来ている。

最高気温が25℃を超える夏日が現れるようになると、水辺の景色も心地よく映るようになってくる。過日の記憶から、「白山川の景観」を選択し計画した。

大分県観光情報公式サイト“日本一のおんせん県おおいた”によると、概要は“ホタルの飛び交う清流の渓谷。白山川は、全国名水百選に選ばれた清流で、中津無礼川と奥畑川の総称。阿蘇溶結凝灰岩の柱状節理も見られ、5~6月にはホタルが乱舞し、鬼が断崖をくり抜いたと伝えられる「ほげ岩」など。おおいた豊後大野ジオパークの一つとして多くの人が訪れる。”などとなっている。

豊後大野市三重町を過ぎると「稲積鍾乳洞」への案内板が各所に現れるようになる。目的地はほぼ同じ。先ずはそれに従えばいい。

| 主な訪問地 : |

中津無礼聖観音堂、轟木橋、ほげ岩、九部層塔、夫婦岩、白山川に架かる石橋 |

|

① 柳橋(石橋)

県道718号線(伏野三重線)をしばらく行くと、白山川沿いの道となり、「名水の里・白山地区」の看板も現れ、期待が膨らんでくる。 約1.5km後、右側に「新柳橋」が現れ、県道45号線(宇目清川線)と合わさった。

「ここだ!」

石橋の「柳橋」は、ここから見えるはずだ。で、今回最初の立寄りポイント。「新柳橋」の、すぐ上流に架かっている旧道の石橋のこと。中津無礼川に架かる石橋 単眼アーチ、橋長28.4m、架橋大正9年(1920)。

柳橋(クリックで拡大) 新柳橋

|

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

「柳橋」を見た直後の県道脇に、「白山名水ロード」と表記した大きな看板があり、現在地の横に「柳橋」と書いていた。納得。 判りやすい絵図マップとなっており、目指す「轟木橋」や「ほげ岩」なども記されている。大白谷には「夫婦岩」と書いているが、行けるだろうか。

県道脇に説明板 白山名水ロード(クリックで拡大)

|

どこまで行けるか判らないが、無理のない範囲で、ぼちぼち訪ねてみよう。

② 中津無礼観音堂(市指定・聖観音立像)

「白山名水ロード」マップには記載されていないが、豊後大野市のHP(文化財)によると、市指定「中津無礼聖観音立像」となっており、説明文の概要は “中津無礼地区の観音堂にあり、本尊として安置されている。

像高153.5cmの等身像。全身に和紙を貼り、金彩を施している。室町時代後半頃の在地仏師による模古作と見られる。”となっている。

「白山名水ロード」の看板から約300m後の右側に案内板「中津無礼聖観音」があり、民家の脇道を下って行くと右前方に見えてきた。

入口の案内板 観音堂へ

中津無礼観音堂(聖観音の標柱)

|

少しの石段を登って観音堂の前に進む。「ん?」正面の扉は開ける事ができない。 残念ながら、貴重な御本尊は拝むことができませんでした。

③ 戸の口の景

「中津無礼観音堂」入口から約300m後の右側に「戸の口の景」の案内板が立っていた。 「白山川河川プール」の一隅に位置しており、上流に架かる橋と河床の阿蘇溶結凝灰岩などが美しく望める。

上流に架かる橋 戸の口の景

白山川(中津無礼川)に沿った県道は次々に景観が変化し、それだけでも美しい初夏のドライブコースとなっている。 新緑や深緑もまぶしい。

④ 轟木橋

「戸の口の景」から約1km後、右前方に美しい石橋が見えはじめる。と、そこに「轟木橋の景」と記した案内板が立っていた。前後に駐車スペースもあり、ゆっくり探勝できる。 橋の袂には楓の巨木があり、「太子堂」などが祀られていた。この辺りは難所だったのかもしれない。

轟木橋の景 太子堂など

国交省佐伯河川国道事務所のHPによると“河川名:白山川、架設年:昭和4年、橋長:38.5m、橋全体がやさしいアーチ状になっており、真横から見ると橋の中心部が少しだけ高くなっているのがわかります。そのため他にはない景観となっている。” などと記しており、美しい芸術作品を見ているような2連アーチの石橋。

轟木橋(クリックで拡大)

|

轟木橋は現在でも使われており、ゆっくり渡ってみるのもいい。足下には、阿蘇溶結凝灰岩と白山川の清流があり、古くから変わらぬ景色を魅せている。

橋の上流 橋の下流

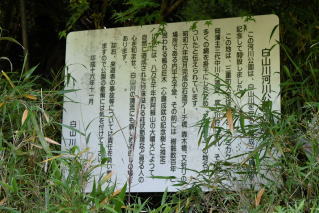

橋の袂を10mほど行くと「白山川河川公園」の説明板があり、冒頭(岡藩中川公の川狩)の様な情報を目にした場所です。その概要は“この地は三重町大字伏野字名「アミカケ」。 岡藩主三代中川久清が度々川狩に訪れその都度網を掛干にしたため「アミカケ」の地名が付いた。・・・ 8万5千年前阿蘇山の大噴火によって造成された柱状節理など、見る人の心を和ませ、白山川の清流にも親しめる癒しの場です。”などとなっていた。「アミカケ」の地名は、角川・地名辞典を開いてみると、大字伏野村小字「網掛」となっており確認できた。

河川公園の石碑と説明板 説明板

県道をさらに50mほど行ったところにも、広い駐車場があり、もう一度「轟木橋」の姿を見る事ができる。見返りの橋。

さて、次は~で、アクセルを踏み約500m後、内平橋の袂に「白山渓谷」の案内票が立っていた。? この場所のこと、それとも、ここから先のこと。

⑤ 白山渓谷

車を停め、内平橋の中ほどまで行くと、白山川の清流が左右に展開されており、上流には渓谷美と阿蘇溶結凝灰岩に砕ける清流、また、下流側は柱状節理の様子が顕著に露われていた。

白山渓谷 左・上流側

右・下流側 直後のT字路は左の稲積へ

白山渓谷に入って行く雰囲気は深まり約1.4km後、右カーブの左側に「ほげ岩橋」の案内標識が現れた。

⑥ ほげ岩

手前の空地に停め、県道の「窟岩橋」から様子を見ると、下流側に石橋が架かっており、上流側には白山川の流れと稲積山だろうか。

県道の「窟岩橋」 上流には稲積山

下流側に架かる石橋は旧道の橋と思われ、調べてみると、全長21.7mの単アーチ、大正15年の架橋。車は通れないが、歩いていくことはできる。

ほげ岩橋(石橋)

|

歩いて渡っていくと草刈り作業している人がおり、環境整備をされているようでした。「こんにちは~」。「ホタルはもう飛んでいますよ」。この辺りは、ホタルの名所にもなっている。清流の音にまじり、カジカの鳴声も聞こえてきます。

石橋を渡ると 白山川名水の碑

石橋に続く遊歩道を行くと「白山川名水の碑」を見ながら県道に飛び出し、「ほげ岩の景」駐車場に到着。「あっ、あれだ!。早速、目に留った。

ほげ岩(クリックで拡大)

|

豊後大野里の旅公社の情報によると、“鬼が彫ったという伝説がある珍しい岩で、近くには名水百選の碑が建っています。 2022年度の名水白山川ホタル祭りは中止ですが、観覧は自由です。”などとなっていた。

駐車場と説明板 ほげ岩の景

改めて、幾つかの説明板(一級河川中津無礼川、三重町観光十二名所、白山渓谷・ジオパーク)に目を通して納得。 不思議な造形には鬼伝説が残っており、これもその一つ。

⑦ 黒瀬の景

「ほげ岩の景」から約500m後、右側の白山川に架かる薄いコンクリート橋が見えはじめ、「黒瀬の景」が現れた。左側に駐車スペースあり。 横の草むらに、「もしかしてホタル?」肩が紅色した甲殻虫が動いていたが、撮れたかな?、 ・・・ピンボケだが・・・。

黒瀬の景 凝灰岩

黒瀬の景(橋と柱状節理) 昼間のホタル

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

⑧ 中央橋(石橋)

「黒瀬の景」から800m後、右に大きな観音像や施設を見ながら、稲積鍾乳洞の入口に到着。 その稲積橋の左側に「中央橋」の案内板が立っていた。これも石橋で「稲積橋」のすぐ上流に架かっている石橋。中津無礼川に架かる単眼アーチの石橋、遊歩道橋として現用されている。

稲積鍾乳洞の入口 左横に中央橋

中央橋を渡る 稲積鍾乳洞駐車場

石橋を渡り終えると左にキャンプ場があり、右は稲積鍾乳洞入口と駐車場などとなっていた。 計画では、ここまでのつもりだったが、時間も天気も良し、もう少し上流まで行けそうだ。少しの参考資料は握っている。

⑨ 妙見橋(石橋)

「稲積橋」から約600m後、右側に「妙見橋」。当然というように、これも中津無礼川に架かる、単眼アーチの石橋、地域の橋として現用されている。欄干には「一金百圓也」と刻まれた石柱が嵌っていたが、大正時代かな?

妙見橋 妙見橋を渡る

石橋の様子は、どこからも見ることができなかったが、折り返し後、入口の右側から、かろうじて窺い見る事ができた。

妙見橋

|

➉ 障子岩橋(石橋)

さらに県道を約600m後、Y字路に架かる「久中橋」を渡っていると、左下に石橋が現れた。 邪魔にならないところに停め、傍に行ってみると「障子岩橋」となっていた。

障子岩橋 障子岩橋

この辺りに障子岩という岩があるのだろうか。まさか、祖母山系の障子岩のこと? 橋名の由来は判らないが、旧道の橋として地域住民に現用されているようです。

障子岩橋

|

⑪ 久部層塔(市指定文化財)

そのまま上流に向かうつもりだったが、横道となる「久部層塔」は、ここで分岐した方がいい。 50mほどバックして県道45号線(宇目清川線)に進む。約500m後、Y字分岐が現れ右前方に目指す「久部層塔」が見えてきた。

豊後大野市文化財の標柱があり、側面には“南北朝時代の造立と推定される。阿弥陀堂付近の開田により、昭和初期この地に移された。”と記している。

久部層塔 標柱の側面に簡単な説明文

豊後大野市のHP(文化財)によると、市指定「久部層塔」となっており、説明文の概要は“久部区の道路沿いにあり、現状では総高236cmの層塔である。相輪及び笠も幾つか欠失しているが、規模から当初は五重塔であったと思われる。南北朝~室町時代の造立と推定される。昭和初期にこの地に移された”となっている。

久部層塔

|

⑫ 雲見社

先の障子岩橋(久中橋)まで戻り、大白谷に向かう県道688号線を約800m後、右側斜面に「雲見社」の案内板が現れた。鳥居があり、高い石段が直線状に山斜面に延びている。

すごい急坂だ、ゆっくり登ってみよう。鳥居の扁額も「雲見社」となっていた。「よいしょ、ヨイショ」高い石段の最後はロープに縋って社殿に到着。

雲見社・高い位置に社殿

|

神社の説明板(由来書)などは見つからなかったが、拝殿内に掲げられた絵馬や天井絵が奉納されており、由緒ある神社と思われます。

ロープで社殿へ 絵馬や天井絵

横に石祠 斜面に食い込むように本殿

文字通り雲を見るような高度感も得られるが、さて、どのあたりが見えているのだろうか? 漠然とした下界の里景色は、雲をつかむような景観でした。

県道はさらに狭くなってきたが・・・「夫婦岩」までは、約1.2km。ゆっくり行ってみよう。

⑬ 夫婦岩

幅広い2車線区間もあったりして、気にするほどの難路ではなかった。で、右カーブの曲り角に大きな説明板などが現れた。先ずは読んでみよう。

長い文章だが概要は“傾山の湧水を源流とする白山川(中津無礼川)の名水に映える夫婦岩は、白山川八景の景勝地として有名です。”などに続き、白山川や白山地区のこと、ジオパーク認定などの説明があり“平成29年9月の台風18号による未曽有の大雨により、以前の形よりなお一層に寄り添うように倒れた夫婦岩。”などと記している。

夫婦岩(説明板のある場所) 説明板

「夫婦岩」は左下の白山川にあり、すぐに目に留った。注連縄の懸かった説明板の写真と見比べながら、「なるほど、なるほど」ずいぶん傾いており、夫が妻を守っている形?と云うことだろう。

夫婦岩

|

夫婦岩の上流に見えるのは傾山の一角だろうか、今日はずいぶん遠いところまでやってきた気がする。この先は大蛇伝説の穴森神社などに繋がっている道。

上方は傾山の一角だろうか

|

今回は、蒸し暑さから逃れ、水辺の涼しさを求めて白山川渓谷にやって来た。「驫木橋」や「ほげ岩」、文化財史跡などは目的地としていたが、予定外の立寄りポイントも多く、数々の景観に出逢った。せっかくだからで、大白谷の「夫婦岩」まで、気が付けば13ヶ所以上を訪ねてきた。自然がいっぱいの別世界でした。

しかし、体感的には暑かった。 今日の最高気温(大分市)は27.5℃の夏日となり、汗まみれとなったようです。

|