|

大友親世の墓と 2022 年 3 月 20 日(日)晴のち曇

大友義統の供養塔

| 大分県大分市・訪問地 : |

元町・大友親世墓,下判田・大友義統供養塔

|

大友軍の武将吉弘統幸は、今はこれまでと血刀を杖に石垣原付近まで登り、別府湾に昇りくる月影を眺め

ながら「明日は誰が草の屍や照らすらん石垣原の今日の月影」と辞世の句を読み、壮絶な最期を遂げた。

これは、大友義統と黒田官兵衛との間で行われた石垣原合戦の一幕です。

大分県には、大友宗麟をはじめ歴代大友氏の遺構が数多く残されている。 今回は、大分市元町にある

10代当主大友親世公の墓と下判田にある22代当主大友義統公の供養塔を訪ねてきました。

10代当主

大友親世の墓(大分市元町・まこもケ池)

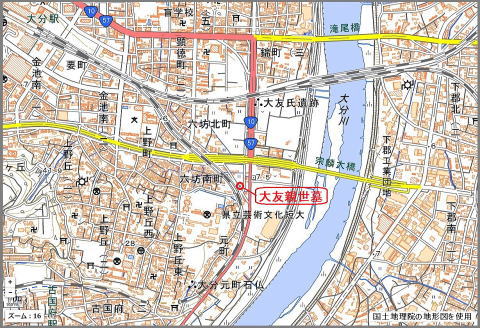

大友家 第10代当主・大友親世の墓は、大分市元町「まこもケ池」にあり、大友遺跡からほど遠くない位置に安置されている。

国土地理院の地形図を加工

|

「まこもケ池」と云っても、見た目は雑草が茂る小さな低湿地帯となっている。 大友親世の墓は池の岸辺と市道の間に置かれていました。

大友親世の墓(まこもケ池) まこもケ池

「まこもケ池」の説明板があり、その概要は“西暦800年頃、豊後国に百合若大臣という国主がいた。百合若大臣が留守中に家臣が反逆を企て…百合若大臣の妃をまこもケ池に沈めて殺そうとした。 萬壽姫が妃の身代わりになり妃を助けた。 その後、百合若大臣が萬壽姫を弔って萬壽寺を建立”などとなっていたが、大友家との関りは記されてなかった。

大分市のHP・歴史的風致のぺージによると「大友親世の墓」の項目があり“大友親世は応永25年(1418)に亡くなっている。その後、墓が造られていたが、天正年間の戦いで墓が壊されたため明治11年(1878)に再建された。凝灰岩の立輪塔。”などとなっていた。

大友親世墓(クリックで拡大)

|

大友親世墓(明治11年の刻銘) 樹木を挟んでこれは?

大友家 第10代当主大友親世は、8代当主大友氏時の8男として生まれ、応安元年(1368)、父の氏時が死去した後、当主を継いだ。 以来、応永25年(1418)に死去。今、この地に眠っている。

22代当主

大友義統の供養塔(大分市下判田)

冒頭に掲げた文言は、大友家22代当主大友義統公の率いる武将・吉弘統幸公が詠んだ辞世の句。 その大友義統は、大友親世の死後、およそ140年後の永禄元年(1558)、大友宗麟の嫡男として生まれた。

大友宗麟から家督を継いだ大友義統は悲運の当主とも呼ばれ、度重なる失策の末、大友家を衰退させた。となっているが、宗麟譲りの外交手腕で、織田信長や豊臣秀吉と渡り合っている。

度重なる失策と云われるのは、天正6年(1578)、耳川の合戦に於いて島津軍に大敗したこと。 また、22年後の慶長5年(1600)、関ケ原の戦いが起こり、それと同時進行するように、別府石垣原合戦が起こった。 慶長5年9月15日、大友軍の武将吉弘統幸公は自害し、指揮官の大友義統は黒田官兵衛に降伏した。・・・ 関ケ原の戦い後、常陸国へ転封・流罪となった。慶長15年(1610)大友義統死去。享年53歳。

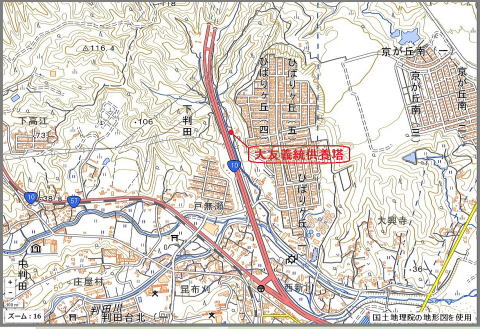

前置きが長くなったが、大友義統供養塔は、ひばりが丘の一隅? 厳密には、ひばりが丘団地と国道10号線・南バイパスに挟まれた細道上にある。

国土地理院の地形図を加工

|

ひばりが丘へ向かう三差路から左に分岐し、狭い道を約400m後、白い標柱「大友義統・供養塔」がポツンと置かれていた。側面には「大分市地域まちづくり活性化事業」と記している。

矢印に従って歩き始めるが、すぐの右側に墓地や石塔が見えてくる。「あれだな」 回り込んで行くと、「大友義統供養塔」の標柱と石塔があり、お花や御供物が供えられていました。

大友義統供養塔・入口 大友義統供養塔

大友義統供養塔(クリックで拡大)

|

正面に刻まれている法名は「豊鐘院殿前豊筑肥国司中菴宗巌大禅定門」。 側面には「大友二十一代義統公」とあります。が、各種の資料では大友家22代が本当でしょう。もう一面には「慶長十乙巳七月十九日逝去」と刻まれている。 この地に、供養塔が置かれているのは、往時の義統公を偲びながら関係者の子孫が建立されたと云うことでしょう。

側面に大友二十一代 … 側面に慶長慶長十乙巳七月 …

大友義統に仕えた武将・吉弘統幸の詠んだ辞世の句を、いま一度、思い出しながら。供養塔に手を合わせました。 風が冷たい春のお彼岸です。

|

|