|

大分市 2022 年 2 月 18 日(金)くもり

中世城館・敷戸城跡

大神系敷戸氏はいずこへ。 認識度は弱く、今まで気にも留めてなかったが、

中世の敷戸城は、この敷戸丘陵地にあったのだろうか。

中世城館分布図に「敷戸城」が載っている。近くなので行ってみようと計画し、手持ちの「大分歴史辞典」や「角川地名辞典」を捲って行くと、大神系敷戸氏など参考になりそうな情報が幾つか記載されていた。

訪問地 : 清泰寺 敷戸神社 丘陵地最高所 敷戸石仏?

西寒田神社の近く、寒田川に架かる橋の袂に「大分市名木」の大きなムクノキがあり、遠景に「敷戸城跡」の全容を望む事ができる。そのムクノキ、樹高20m、樹齢500年の大木。木の根元には地蔵尊が祀れていました。

大きなムクノキ(クリックで拡大) 敷戸城跡の全容

|

先ずは「清泰寺」を目指せばよさそうだ。 そのまま、稙田東中学校の横を抜け上がっても行けるが、道が狭いので、東にまわり、国道10号線「鴛野小入口」交差点から向かった。 交差点の西側角には「清泰禅寺」の案内標識があり、300mほどで、その「清泰禅寺」の駐車場に到着。

先ずは

清泰寺

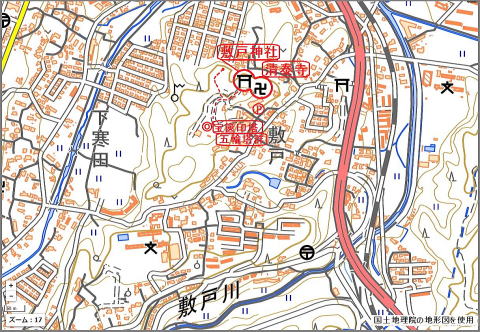

位置図・散策路(国土地理院の地形図を加工)

|

今日の最低気温は -0.7℃ 。氷点下となる冬日の朝だった。 朝の通勤・通学のラッシュを過ぎて向かったが、到着時の気温は約5℃。「寒い~」 正面に回り込み、「清泰禅寺」の大きな石碑を見ながら山門をくぐる。「おはようございま~す」。

「ご自由に参拝してください」となっており、早速、由緒ありそうな石幢や宝篋印塔が現れた。 すぐ横には「八十八巡り」や「十六羅漢」などがあり、気になりながらも、本堂裏側の庭園に目を奪われる。

清泰禅寺入口 石幢と宝篋印塔

本堂裏の庭園(クリックで拡大)

|

改めて「八十八巡り」のエリアへ。 手前に弘法大師像があり、3、4段に多数(おそらく八十八体)の石仏が並べられている。よく見ると台座には「第一番」、「第二番」・・・などと刻まれていた。

右に回り込んで行くと「子安観音像」の足元には「十六羅漢・江戸期作」の表示板が置かれている。その先、地蔵尊の見守る崖面には、龕を穿って一体ごとの羅漢像が安置されていた。

十六羅漢は各所で見られるが、龕の中の羅漢さまは、珍しいのではないだろうか。順番に拝んでいくと「八十八巡り」のコースとも合わさり、頂上の鐘楼に上がりついた。「ん?」右上の屋根は「敷戸神社」だろう。

八十八巡り 十六羅漢

鐘楼 右上に敷戸神社

敷戸小次郎真直(法名寂連)はどうなっている? 今訪れている「清泰寺」、もしかして「大神系敷戸氏」の菩提寺だったのではないだろうか、と、気にしながら歩いて来たが、それを示すような説明板などは見つからなかった。

一段上に

敷戸神社

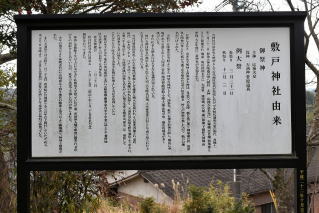

横の車道に出て坂道を踏み上がって行くと、すぐに「敷戸神社・入口」の標識が現れた。 少しの石段を登ると右側に大きな「敷戸神社由来」板が置かれている。 「!」これにヒントがあるかもしれない。

長い文章の由来書だが、その中ほどに“平安時代、清和天皇の御代 貞観十一年 豊後大神氏隆盛の頃八幡社などを創建”などとなっており、さらに“当敷戸丘陵地は当時より栄え、神聖な地域として清泰寺、敷戸石仏を前後に配置”などとも記していた。「よっしゃ、この豊後大神氏のこと書いている!」

敷戸神社入口 由来書

由来書の中に「豊後大神氏」の名前があり、一応の確信は得られたが、さらに探勝してみよう。 境内に入ると左側には、庚申塔群(塚)があり、関係の記念石碑が置かれている。参道を挟んだ右側にも幾つかの記念石碑が並べられている。

庚申塔群(塚) 各種記念石碑

『敷戸神社』の扁額が懸かる鳥居をくぐると、緑青色が美しい銅板葺の敷戸神社が祀られており、右側は展望広場となっていた。標高60m付近の高台だが、見慣れた景色も多く楽しく望める。 国道10号線の高江峠付近かな? さらに遠くは、豊後戸次氏の鶴賀城城跡(利光山)も見えるのでは・・・。 視線を右側に移すと、本宮山や霊山などが望める。

鳥居をくぐると敷戸神社(クリックで拡大)

|

高江峠付近 本宮山・霊山

本殿左脇に進むと御神木だろうか、注連縄の懸けられた樫の木があり、栄枯盛衰を見守る様に大きく立ち上がっていた。 本殿の横は境内社・天満社となっており、その背後には蚕神社、大将軍、生目様、権現様、歳ノ神、弁天様、下鴛野天神様など、石祠が並べられている。天満社らしく、今、紅梅が美しく色を添えていました。

ご神木と本殿

|

敷戸神社 石祠群と天満社

敷戸神社では、由来書の他、敷戸城や大神系敷戸氏に関わる情報には出合わなかったが、由来書の中に、一応の確信は得られている。

地形図を見ると、城郭があったと思われる敷戸丘陵地は、標高50mの等高線に囲まれており、最高所はその中央部・標高60mの等高線に囲まれている。もしかして主郭(本丸)跡らしいのが、あるかもしれない。

車道に出て、その高台に向かった。

最高所の

宝篋印塔・五輪塔群

高台に向かう坂道を上がり始めると、「ジャ、ジャ~ン」 右脇に小さな案内板があり、『宝篋印塔・五輪塔群 / 南北朝時代(大神系敷戸氏) 清泰寺墓地内』となっていた。「これだ、これだ!」

高台に向かう坂道と案内板

|

大神系敷戸氏の名前が表記されており、敷戸城との関連が明白となって来た。 宝篋印塔は主郭跡だろうか、ワクワクしながら、広い墓地群の道を進んでいく。と、その先に一段と高くなったエリアが現れた。 祈るようにして、踏み上がって行くと、数多くの無縫塔とひときわ背の高い(総高2mぐらい)宝篋印塔が安置されていた。標高約65m。11時10分。

墓地群を行き 宝篋印塔など

数多くの無縫塔には、『當山第銃一世…和尚大禅師』などと刻まれており、清泰寺歴代の和尚さんや関係者の墓標だろうか。 で、ひときわ高い宝篋印塔こそ、往時の城主(大神系敷戸氏・敷戸小次郎真直?)と思われるが、裏側などに刻まれている文字は風化が激しく、梵字の他は判然としなかった。

無縫塔と宝篋印塔(クリックで拡大)

|

宝篋印塔の裏側 刻字は?

主役の「宝篋印塔」に目線は奪われてしまったが、「五輪宝塔群」は奥まったところの一隅に、古い墓碑と幾つかの宝塔が安置されていました。

五輪宝塔群

|

行けるの?

敷戸石仏

宝篋印塔のある高台から降りると、すぐの北側に『石仏入口』の小標識が置かれていた。行けるの? 事前の検索では、“高い梯子などがあり、とても行けるものではない”

などとなっていたが・・・入口に進んでみると、整備された遊歩道が見える。

石仏入口 遊歩道

フラット気味の遊歩道に気を良くしながら50mほど行くと、「ヤ、ヤッ… この梯子だ!」 垂直になった崖下に向かって懸けられている。若い時なら挑戦できるが、今の私には「とても、とても」降りて行く勇気はなかった。

梯子は垂直の崖下に |

この「敷戸石仏」は見なくても、大神系敷戸氏と敷戸城の存在を感じ取ることができており、往路を経て駐車場に無事帰着。

今回は、「大分市の敷戸城跡」と題して、幾つかの歴史遺産を訪ねてきた。 謎解きのようにしながら「清泰寺」や「敷戸神社」、さらに丘陵地の最高所の安置された宝篋印塔などを訪ねてきました。 気になっていたが今回もまた、人と会うことはなかった。 コロナ禍で散策計画は制限されるが、もうしばらくの辛抱だ。

今日の花たち

蠟梅 紅梅

|

|