干支の寅年に因んで 2022 年 1 月 2 日(日)晴れ

野津町・虎御前 (臼杵市野津町)

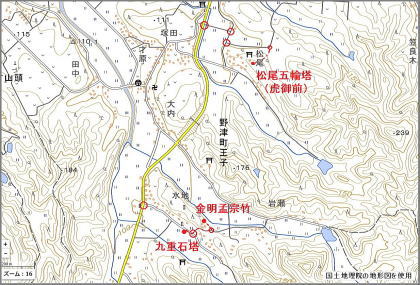

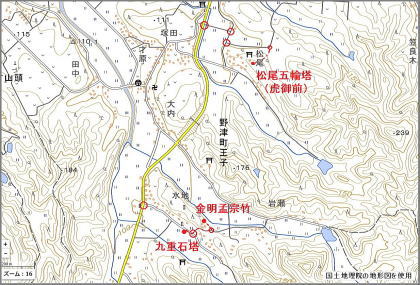

訪問地 : 石造九重塔 金明孟宗竹 松尾五輪塔(虎御前)

地元では、この五輪塔を「虎御前」という名で呼んでいます。

その近くには、国指定重要文化財の「石造九重塔」や県指定天然記念物の「金明孟宗竹」などがあり、新年用にセットにして計画した。 先ずは「石造九重塔」へ。

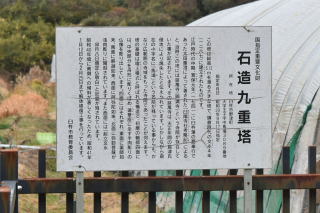

国指定重要文化財

石造九重塔

(臼杵市野津町王子)

臼杵市野津町を経て、さらに国道10号線を南下し約3.9km後、落谷交差点に到着。そこには「九重塔」「キンメイモウソウ竹」、「五輪塔」の案内板が付けられており、県道633号線に分岐する。

左折して約2.2km後、水地バス停には「九重塔」と「金明孟宗竹」の案内板が現れた。。

国道10号線落谷交差点(県道633へ) 県道分岐点(水地バス停)

狭い道に変わり約300m後、右側に背の高い「九重塔」が見えてきた。駐車場は左側にある。 そこには、説明板の様な「吉四六の里の民話」小話が表記されており、絵図(近くの見どころ)も添えられていた。

駐車場と九重塔

位置図(国土地理院の地形図を加工)

|

説明板によると、総高6.12mの大きな塔と云うことで、風格のある姿を魅せていた。 さらに説明板の文章は続き、概要は “鎌倉時代・文永4年(1267)に建立。当時、この地には延萬寺(圓満寺)があり、天正年間の島津氏侵攻により焼失。塔の基礎は壇上積式と呼ばれる構造で、初層の中央部分に蓮華座に座す仏像が彫り出されている。”などとなっていた。

石造九重塔 説明板

左側の石像 九重塔の初層

背後は中世の山城・西山城、王子ケ城、岩瀬砦など

|

ぐるぐる回りながら見上げていたら「あっ、ダイアモンド九重塔!」

ダイアモンド九重塔(クリックで拡大)

|

過日(2021,11,21)臼杵「竹尾泉入観音」で見た、臼杵市指定文化財・九重石塔(タコノアシから始まるページの後半)でも素晴らしい姿をしており、素人目には区別しにくいが、 ここ、野津町の国指定重要文化財・九重塔を満喫しました。

新年らしく・めでたい“金”

県指定天然記念物

野津町の金明孟宗竹(臼杵市野津町王子)

車は、九重石塔駐車場に置いたまま、左に回り込んで行くと「←180m・金明孟宗竹の」案内標識があり、左折しやや斜度のある坂道を上って行く。約3分後、道は峠状になり次の案内標識(←80m)が現れた。 左に曲がると「ヤヤッ、金明孟宗の門松だ!」さすがと云うべきか、地元ならではのこと。正月らしい歓迎に感謝! そして、竹林入口の広場に到着。

駐車場の横から金明孟宗竹へ 峠の分岐点(左へ)

金明孟宗竹の門松 金明孟宗竹・直前広場

広場から竹林の様子は判然としないが、ブッシュ帯に一歩踏み入れると左側に幾つかの説明板などが現れた。

「県指定天然記念物・野津町のキンメイモウソウ」の標柱があり、説明板では“キンメイモウソウは、モウソウチクの突然変異によって発生した。昭和52年ごろは約700本、現在ではさらに多くなっている。ここ岩瀬のキンメイモウソウは、キンメイチク型と縦縞型の両方が存在しており、学術的にも価値が高い。”などとなっていた。

入口の説明板 トラのマスコットと

金明孟宗竹(クリックで拡大)

|

昨年の暮れ、京都清水寺の今年の漢字では「金」。めでたい、目出度い。 尾根筋から谷筋へ計り知れないほど、規模の大きい金明孟宗竹でした。

見学が終わって、地元の人に「虎御前」の「松尾五輪塔」のことを伺ったら、快く教えて頂きました。ありがとうございました。

寅年に因んで

虎御前 (臼杵市野津町)

「虎御前」へは一旦県道に戻り、北向きに約1.2km後、教えて頂いた分岐点に到着。右側の田畑地に延びる細道を200m後、「ウォーキング田野コース(五輪塔へ)」の案内板が現れた。参考になりそうだ。

ウォーキング田野コース(五輪塔へ) (五輪塔へ)次の案内板

案内板に従いながら進むと、「五輪塔」の分岐・取り付き点に到着。(県道分岐から600mほどの所)

位置図(再掲

|

駐車場は、右上へ向かう急坂の上。道幅は狭く、急カーブの急坂。「ここは歩こう」。 近くの奥まったところに停め、その急坂を登りはじめる。

五輪塔分岐点 取付き点(駐車場へ)

いきなりの急坂に喘ぎながら「よいしょ、ヨイショ」。後ろから1台の軽トラが追い越していった。地元の人だろう。 歩き始めから約5分、ふっと斜度がゆるみ、駐車場に到着。「あっ、あれだ!」右上に、目指す「五輪塔」があり、説明板も置かれていた。

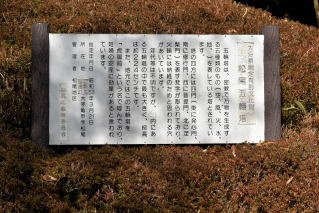

左側・駐車場 五輪塔

説明板 トラのマスコットと

説明板の概略は“大分県指定有形文化財・松尾五輪塔 ~ 五輪塔は万物を生成する(空、風、火、水、地)を表し、塔の四方には四門(発心門、修行門、菩提門、涅槃門)を表す梵字が彫られている。年代は不明。市内にある五輪塔の中で最も大きく総高は224センチ。また、地元ではこの五輪塔を「虎御前」という名で呼んでいる。”などとなっている。

松尾五輪塔(虎御前)(クリックで拡大)

|

傍で見ると、「デカイ、大きい!」その大きさにド肝を抜かれる。 今まで、幾つかの五輪塔を目にしてきたが、これほど大きい五輪塔は初めてだろう。 虎御前と呼ばれる由来は判らなかったが、寅年の虎に逢う事ができました。

高台の五輪塔を越える遊歩道があり、樹林帯に下りはじめると、すぐに神社に静かな到着。地形図に載っている神社。 鳥居の扁額には、珍しい書体の「熋埜神社」となっていた。(熊の下が火)

奥の樹林帯に神社 鳥居の扁額は「熋埜神社」

今回は寅年に因んで、虎御前にお参りしてきたが、近隣の国指定「九重塔」や県指定「金明孟宗竹」にも立ち寄り、新年らしい体験をしてきた。 今年もまた、大分再発見が続きそうです。

|