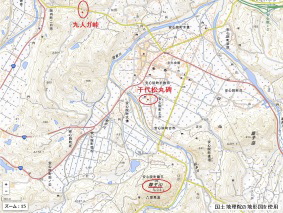

地頭安心院千代松丸の足跡を追って

2021年5月6日(木)快晴

九人ケ峠 と 安心院千代松丸碑 (宇佐市安心院町)

“千代松丸は身代わりで生き延び、逃亡の途中この地で殺されたという。”

つい先日(4月26日)、エヒメアヤメ自生地を目指して安心院町寒水地区を訪れたとき、「地頭・安心院千代松丸の墓」の案内板に目が留まった。・・・歴史の匂いがする。

そして5月6日(木)、五月晴れの天気に誘われながら安心院町に向かった。今回は別府から国道500号線経由で向かったが、安心院盆地に入って行くと左前方に歴史の舞台となった竜王城(竜王山)が見えはじめる。

竜王山(クリック拡大) 位置図(国土地理院の地形図を加工)

九人ケ峠

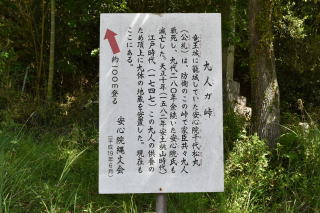

安心院町中心部の新ロータリーを直進すると、県道42号線に変わり院内町に向かっていく。約1.5m後、両町境界の「九人ケ塔トンネル」の直前、右側に説明板があり「九人ガ峠」の取付き点。

説明板には“竜王城に籠城していた安心院千代松丸(公糾)は、防衛のためこの峠で家臣共々九人戦死し、九代280年余年続いた安心院氏も滅亡した。天正10年(1582安土桃山時代)。 江戸時代(1747)、この九人の供養のため頂上に九体の地蔵を安置した。現在もここにある”などと、記されている。

取付き点 説明板

説明板の最後には、“約100m登る”となっており、県道沿いの小径をゆるやかに登りはじめる。 ヤブコギを覚悟していたが、草地はすぐ終わり、竹林から自然林の木洩れ日道に変わってくる。

次第に斜度が増しはじめるが、ここはS字カーブを登って行く。と、掘割状の道となり、根っこを噛んだ岩にビックリ?! 千代松丸公も見ただろうか?

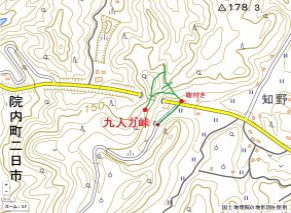

竹林の木洩れ日道 散策図(国土地理院の地形図を加工)

掘割状の道 根っこを噛んだ岩

掘割を抜け上がると道は峠状になり、3分岐地点となっていた。 左右に主尾根が走り、右側の踏み跡は三角点のある賀賃山に向かう道だろう。目指す「九人ケ峠」は左側? のはずだが踏み跡は弱い。少し辿ってみたが、崖際のコースとなり足場が怖い。登山口に案内板があったので、要所の案内標識も期待していたが・・・。

峠道に戻り、左分岐を探しながら行きつ戻りつしていたら「あっ、赤テープ!」 従いながら登って行くと、大きな岩が乱立した小ピークに到着。惑わされながら登ってきたが、ここではない。パワースポットのような山頂は神秘的な雰囲気も感じるが、往時は戦場になっていたかもしれない。

道の峠 この上?

岩の多い小ピーク

|

現在地をチェック。往時の峠道を想定すれば、主尾根の鞍部を目指せばいい。 尾根筋を南に下って行くと、ポンと視界が開け、「あっ、あれだ!」送電柱と石造物が見えてきた。 足場の悪いところもあるが、ゆっくり下って行くと、九体の地蔵が安置された「九人ケ峠」に到着。11時15分。標高158m付近。

説明板などは無かったが、山桜の蔭に「九体の地蔵尊」と「青面金剛塔」があり、その背後には「主君の墓碑」? 先日の寒水地区で見た「安心院千代松丸の墓碑」とそっくりの石造物が祀られていた。没後165年、延享4年(1747=江戸時代)に安置された「九人ケ峠」

「九人ケ峠」に到着 主君の墓碑?

「九体の地蔵尊」と「青面金剛塔」(クリック拡大)

|

西側と南東方面の展望が得られるが、高さの関係で、竜王城(竜王山)を望むことはできない。歴史の背景を偲びながら、そっと手を合わせる。 下山は、気になる難路もあったが別ルートを下り、10分ほどで取付き点に降り着いた。

南東の景色

|

県道トンネルの真上を通り 往路に合わさった

今回は県道トンネルの脇から登って行ったが、県道トンネルが出来る以前は、最短となる旧道トンネル付近から、登って行ったと思われる。

下山後、その足で旧道へ回り込み、150mほど行ったカーブの所に、旧道トンネルは開口していた。(現在はガードレールで通行止) この辺りから登って行けば、当然のように最短コースとなり、九体の地蔵尊と青面金剛塔は正面となる。

旧道のカーブ地点 に 旧道トンネル

今日は、余分なところまで、うろうろしてきたが、イメージを膨らませながら、辿り着いた峠は「竜王城の主君と九人のメモリアルピーク」。 でした。

寒水地区の説明板も、取付きに置かれている説明板も、戦死に至る経緯が省略されており、調べてみると、大分歴史辞典や宇佐市の広報誌などにヒントがあった。その概要は“竜王城を任された安心院公正は大友宗麟の麟の字をとり麟生と改名した。 しかし、天正6年(1578年)大友軍が耳川合戦で島津軍に大敗すると、麟生は大友氏からの離反を決意。激怒した大友宗麟は麟生が籠城する竜王城を攻め安心院麟生は戦死し、嫡男の千代松丸は、伏兵により闇討ちされた。安心院から駆け付けた家来も含み九人が戦死した。この史実にちなみ人々はその峠を「九人ヶ峠」と呼ぶようになった。”などと、悲しい歴史の一コマが記されていた。

安心院町文化財史跡

安心院千代松丸碑

車で移動し、安心院町中心部の一角・上市地区に向かった。・・・が、思う場所に辿り着けなかった。 安心院町観光案内所に伺い、「安心院の七不思議マップ」⑥の「安心院の生き仏」と教えて頂いた。「あっ、さっき行ったところだ!」名称に混乱したが、立寄った場所だった。

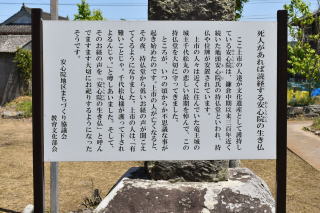

改めて、上市地区に向かい、安心院七不思議の一つとなっている「安心院の生き仏」に到着。ここが安心院町の文化財史跡・有形史跡⑧の「安心院千代松丸碑」。

「安心院の生き仏」入口 小さな鳥居と大きな石碑

小さな鳥居と大きな石碑があり、石碑の文字は、苔むして読み取れないが、“安心院殿前保?……”

裏にまわりこむと説明板があり、「死人があれば読経をする安心院の生き仏」と書かれていた。その概要は“安心院(あんしんいん)は、300年近く続いた地頭安心院氏の持仏堂。人々は、竜王城の城主千代松丸の悲しい最後を悼んでこの持仏堂を大切に守ってきた。いつの頃からか、地区の人がなくなると、持仏堂から読経の声が聞こえてくるようになった。千代松丸様が護って下されよるんじゃ。そのお経の声を、「安心院の生き仏」と呼ぶ。”などと、なっている。

石碑の文字は・・・ 説明板

先日の寒水地区で出合った「千代松丸の墓」から始まった「地頭・安心院千代松丸」の追っかけ。 今日は歴史の大舞台となった「九人ケ峠」に登り、持仏堂の「安心院千代松丸碑」を拝むことで、一応の幕は閉じられた。 しかし、安心院の七不思議を知る結果となった。・・・またいつか・・・。

|