|

杵築市大田 2025 年 11 月 2 日(日) 晴れ

国指定田原家五重塔など

|

杵築市大田: |

沓掛城址, 田原家五重塔, 宝陀寺, 田原若宮八幡社 |

| |

|

|

このところの冷え込みは一気に晩秋の気配となり、ヘビやスズメバチも、もう大丈夫? 気になっている杵築市大田地区に行ってみよう。

杵築市大田には、国指定の「田原家五重塔」があるという。関連する「沓掛城址」も近くに所在しているはずだ。さらに、「田原若宮八幡社」にも寄ってみたい。

沓掛城址(杵築市大田沓掛)

鋸山トンネルを抜け県道31号線(山香国見線)などで旧大田村に入り、「どぶろく祭り」で有名な「白髭田原神社」を通り過ぎる。もう10年以上前だが、2回ほどお参りして美味しい「どぶろく」をいただきました。

約1㎞後「田原家五重塔」の案内標識があり、小さな三差路を右折する。200mほどで岡ノ前橋を渡り丁字路を左折する。「あっ、ここだ!」 道路の左側に石柱があり「田原区沓掛城址」と刻まれていた。

石柱と里景色

|

位置図(クリック拡大)

|

築城年代は不明だが、田原氏の城とされている。手持ちの「中世城館分布図」には南側の山地中腹に描かれており、イメージ通りの向きではなかったが、その麓という位置で納得。

南側の山地

|

今回は、「沓掛城」の存在と所在地を確認できれば、それだけでいい、と思いながら訪ねてきたが、石柱に刻まれた「沓掛城址」に感動。「あの上だろうか?」

道路を挟んだ南側にコンクリートの坂道があり、踏み込んでみると、50mほどのところに石灯籠や小さな石祠が置かれていた。沓掛城関連の遺構かもしれない。本丸跡は、もう少し先だと思われるが、今回はここまで。

コンクリート道へ

|

中腹に灯籠など(クリック拡大)

|

歴史のロマンを背に残しながら「豊後沓掛城址」を後にする。 主目的の「田原家五重塔」は、すぐその先。

国指定重要文化財

田原家五重塔(杵築市大田沓掛)

市道を、さらに200mほど北に行くと、「あ、あれだ!」というように背の高い五重塔が右斜面に見えてくる。 「すご~い!」駐車スペースもあり、塔のそばまで行くことができる。

田原家五重塔

|

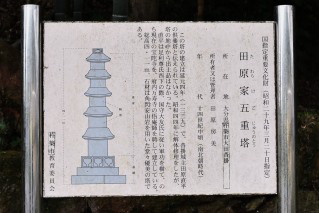

まずは説明板に目を通そう。“国指定重要文化財:田原家五重塔:所在地 大分県杵築市大田沓掛:年代 14世紀中頃(南北朝時代):この塔の建立は延元4年(1339)で、沓掛城主田原直平の供養塔と伝えられている。

直平は足利尊氏西下の際、大友氏に従い軍功を樹て、のち現在の宝陀寺を府内万寿寺の悟庵師を聘して建立している。総高4.11m、石材は角閃安山岩を用いた堂々優美な塔である。:杵築市教育委員会”などとなっている。

田原家五重塔

|

説明板(クリック拡大)

|

五重塔は石積みされた台地にあり、右端には五輪塔なども置かれている。建立は“延元4年”となっているが、塔身の記銘は判読できなかった。

田原家五重塔(クリック拡大)

|

五重塔へ

|

五輪塔

|

背が高く見上げるほどの五重塔は“沓掛城主田原直平の供養塔と伝えられている” ということで、沓掛城との関連も濃い「国指定重要文化財」。 建立は城主(直平)没後の南北朝時代となるが、600年以上前のこと。見事な塔です。 なお、説明文に出てくる「宝陀寺」は、この近くにあるお寺。予定していなかったが、関連もあり、この後、立ち寄ってみることにした。

市指定文化財

宝陀寺(杵築市大田沓掛)

県道31号線に戻り、500mほど南西に進むと「宝陀寺や清水寺」の案内板があり、右折して狭い里道に入っていく。複雑な道順になるが、よく見ると案内板もあり、坂道を上り詰めるようにして「清水寺」入口があり、宝篋印塔と玉垣に囲まれた石仏三尊が奉られていた。そして、目的の「宝陀寺」に到着。

石仏と宝篋印塔

|

清水寺入口の石碑

|

境内入口の石段の上に吽形、阿形の金剛力士像が立ち、右脇には「宝陀寺の由緒」を刻んだ石碑が置かれている。

長い碑文だが“由緒:桓武天皇延歴23年伝教大師唐より帰朝后千手観音の像を刻み一刀三礼の作 豊後国田原別府のこの山に安置す 寺を清水と号し僧坊六坊を置くこれ宝陀寺の前身である。豊後国主大友氏泰の時その臣田原左近蔵人直平

この地の領主・・・後半に・・・嵯峨天皇元應2年3月”などとなっており、中ほどに「田原(左近蔵人)直平」の文字も確認できる。

宝陀寺入口

|

由緒碑(クリック拡大)

|

石碑の脇を抜け、正面の参道へ回り込むと「お~、素晴らしい~」 両側に堀があり、苔むした石垣は、まるで城郭を思わせる雰囲気となっている。

宝陀寺の石垣と山門(クリック拡大)

|

少しの石段を上ると、入母屋造りの山門があり、文化財の説明板も置かれていた。

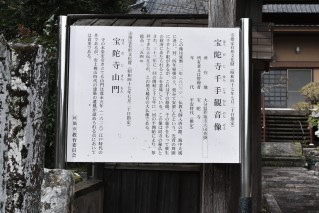

“市指定有形文化財:宝陀寺千手観音像:杵築市大田沓掛:平安時代:この像は延歴22年(803)伝教大師入唐の際、海中大風に逢い、同24年帰朝の上、刻みて安置したという。この像は同寺の秘仏とされ33年に一回の開帳と17年に一回の半開帳により、参拝できたと伝えられ、この地方希有の大仏像である。総高3.54m。

もう一件は

市指定有形文化財:宝陀寺山門:寺の本堂を引き立てる山門は寛永5年(1628)江戸時代の作であるが、安土桃山時代の建築の遺風が認められる点においては貴重である。:杵築市教育委員会。”などとなっており、改めて文化財の山門を見上げる。

宝陀寺の山門

|

説明板(クリック拡大)

|

その山門の左右には小さなお堂があり、貼紙の半分ほどが破れているが“仁王像:大分県一小・・・”となっている。

カメラには撮りにくいが、阿形、吽形の小さな石造仁王像が置かれていた。かわいい~、30㎝ほどだろうか。一般的な仁王像は等身大やそれ以上の大きさで、形相も厳しいお顔を表しているのが普通だが、なんとも微笑ましいミニ仁王さま。

山門に小さなお堂

|

右側は阿形の仁王さま

|

珍しい「仁王さま」に出逢いました。 一方の文化財、「千手観音像」は開帳されてなく、拝観することはできないが、本堂にはお参りしておこう。

宝陀寺本堂

|

「宝陀寺」は予定外の探訪だったが、お堀や石垣のある造りは、いかにも沓掛城主の意向であり遺構だろう。 また、文化財に指定されている「宝陀寺山門」や大分県一小さいとされる「石造仁王像」にも出逢いました。

県指定文化財

田原若宮八幡社(杵築市大田永松)

県道に戻り、改めて北東に向かっていくと1kmほどで、「永松中山間地ひまわり畑」があり、ほぼ咲き終わっていた。その直後、幟旗が立ち並ぶ「田原若宮八幡社」に到着。 穏やかな秋日和となっており、どこからともなくキンモクセイの香りが漂ってきた。いい季節だ。

田原若宮八幡社

|

位置図(クリック拡大)

|

社名についている「田原」とは、「田原城主」と関係があるのだろうか、扁額の「八幡社」を見ながら、正面の鳥居から歩き始める。「ん?」いつもと違う慌ただしさを感じるが・・・

田原若宮八幡社(クリック拡大)

|

「こんにちは~」参道の途中に関係者が居り「明日が、祭りじゃけん、準備でせわしいんじゃわぁ」などと、その様子を話していただいた。 山門の両側には金剛力士像が立ち、阿形吽形ともに、すごい形相でにらんでいる。でも、なぜか愛嬌を感じるのは、なぜだろうか。

吽形仁王像

|

阿形仁王像

|

少しの石段を踏みあがると、「あ、なるほど!」 社殿の周りには多くの関係者が居り、お祭りの準備をしていた。拝殿に旗や幕を飾り付けているようです。 お参りできそうにないが、邪魔にならない位置でしばしの待機。

田原若宮八幡社拝殿

|

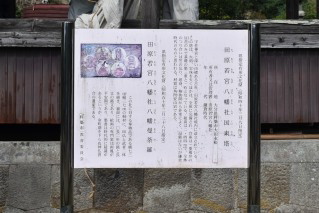

拝殿の右わきに説明板があり、県指定有形文化財の「田原若宮八幡社国東塔」と「田原若宮八幡社曼荼羅」のことを記していた。 と、その時、「この、曼荼羅は、いま杵築の資料館に保存されており、ここには置いていない」などと、教えていただいた。

曼荼羅の説明文は“県指定有形文化財:「田原若宮八幡社八幡曼荼羅:この社に対する奉納品である。横73cm縦37cmの桐材に四仏と武者二体を描き室町期を下らぬ神仏習合の遺産である。:杵築市教育委員会”などとなっている。

拝殿の脇に説明板

|

説明板(クリック拡大)

|

県指定:田原若宮八幡社国東塔

もう一方の国東塔の説明文は“県指定有形文化財:「田原若宮八幡社国東塔:杵築市大田永松:鎌倉時代:宇佐神宮と深い由緒ある古社、田原若宮八幡社境内に造立されている。この塔は、火焔、宝珠を欠くほかは、全体に完備されている。総高は2.44m、記銘はないが鎌倉時代のものと思われる。材質は角閃安山岩:杵築市教育委員会”などとなっている。

田原若宮八幡国東塔

|

田原若宮八幡社国東塔(クリック拡大)

|

田原若宮八幡社の社叢と銀杏

また、この説明板には、記されてなかったが、「田原若宮八幡社の社叢」は県指定天然記念物、「田原若宮八幡社の銀杏」は市指定天然記念物に指定されている。

田原若宮八幡社社叢と銀杏(クリック拡大)

|

田原若宮八幡社銀杏

|

拝殿に寄り付けないので、お祭りの準備を、それとなく見ていたら、なんと「からみ餅」をいただいた。関係者のお昼のために準備しているものかもしれないが、ありがとうございます。美味しくいただきました。 そして、飾り付けが終わり、賽銭箱の傍まで行けるようになった。 お祭りの前日という貴重なタイミングで、お参りすることができました。

今回は、杵築市に国指定重要文化財があるということで、いくつかの資料などと併せながら旧大田村の史跡や遺跡を訪ねてきた。 周辺には「田原」の名称が各所ついており、そのルーツは豊後沓掛城主・田原氏かもしれない。予定してなかったが、「宝陀寺」にも立ち寄ったりして、古き時代の歴史探訪という印象が強く残る杵築市でした。

|

| |

|