納涼 2025 年 7 月 25 日(金) 晴時々雨

長湯温泉 風鈴の音に誘われて

|

直入町: |

湯乃原天満社,ガニ湯,コロナド飲泉所,桑畑湧水(横穴墓群) |

| |

|

電子基準点(直入A:直入支所) |

長湯温泉の「湯乃原天満社」には、数多くの風鈴が飾られ、チリン、チリンと涼し気な音を響かせているという。

湯乃原天満の風鈴(クリックで拡大)

|

調べてみると、「湯乃原天満社」には市指定文化財の「湯乃原の薬師如来」もあり、岡藩6代目藩主中川久通公との関連も遺されているようだ。 涼しくていいかもしれない。早速行ってみよう。

湯乃原天満社(竹田市直入町長湯)

「湯乃原天満社」は、「道の駅・ながゆ温泉」のすぐ近くにあり、芹川に架かる「天満橋」を渡った直後の対岸に鎮座している神社。 広い駐車場に停めると、「おっ、涼し~い」標高450m付近にあり、外気温は24℃。

歩き始めると、早速という感じで涼し気な風鈴の音が響いてきた。「あっ、あれだ!」拝殿に向かう参道には数多くの風鈴が飾られており、吹きわたる風に大きく揺れている。

湯乃原天満社

|

位置図(クリックで拡大)

|

不安定な空模様で雨を呼ぶような風だが、参道に飾られた風鈴は一斉に揺れ動き「チリン、チリチリン」と涼し気に鳴り響いている。気持ちいい~。納涼気分はもう満点。先ずはお参りしておこう。

湯乃原天満社の風鈴(クリックで拡大)

|

本殿の右側には大きなイチョウの木があり、ご神木だろうか? 広い境内には石碑やお堂なども祀られている。順序良く辿ってみよう。

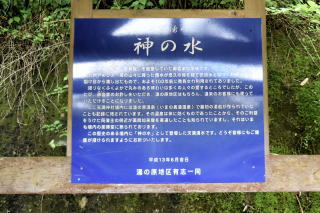

はじめは山頭火の句碑「まだ奥に家がある牛をひいていく」となっていた。解説文はなかったが、それとなく納得。 山頭火の句碑と並んで「神の水」があり、説明板に目を通し、ありがたくいただきました。冷たくてすっきりとした味わいでした。

湯乃原天満社(拝殿)

|

山頭火の句碑

|

神の水

|

神の水(説明板)

|

次に、立派なお堂があり、右横には「湯ノ原の薬師如来」と題した説明板が置かれていた。長い説明文だが概略は“竹田市指定有形文化財:薬師堂に安置されている薬師如来立像と地蔵菩薩立像は、宝永6年(1709)の作で長湯温泉を守護する存在として信仰されてきた。薬師如来像は総高85.5cm、地蔵菩薩は総高84cm、両像ともに砂岩質綠石岩製で、台座は蓮座となっている。以下省略:竹田市教育委員会”などとなっている。

薬師堂

|

説明板(クリックで拡大)

|

薬師堂の地蔵菩薩立像と薬師如来立像

|

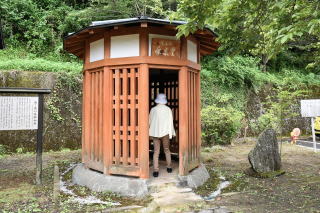

薬師堂の右には八角形をした「薬泉堂」があり、右脇に説明板も置かれている。概略は“岡藩6代目藩主中川久通公には、陽光院というお妾さんがいて、慢性の胃腸病に病んでいた。ある夜、薬師如来さまのお告げがあり、湯の原で湯治して持病から解放された。その報恩ため、陽光院は薬師如来像を祀ったとされる。宝永6年(1709)、今から300年近く前の記録である。”などとなっている。

堂内には、保健所の「温泉公共飲用許可済票」も掲げられていた。手に取っていただいてみると、生暖かく、ぬるっとした味わいだったが、炭酸泉と云うことで胃腸には良薬なんでしょう。

薬泉堂

|

説明板(陽光院薬泉堂)

|

薬泉堂の飲用泉

|

風鈴の音に誘われながら「湯乃原天満社」にお参りし、関連した石碑やお堂を拝み、岡藩との関りや歴史も知る結果となったようです。

ガニ湯(竹田市直入町長湯)

国土地理院の地形図にも河川内に温泉マーク(♨)が記されており、公認の施設と云うことだろう。「湯乃原天満」のすぐ近くにあり、渡って来た天満橋からも上流側に望むことができる。

天満橋の上流側

|

川の中にガニ湯

|

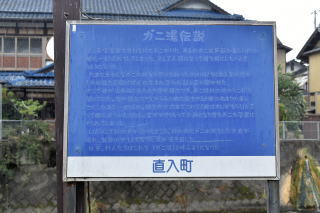

車は「湯乃原天満社」の駐車場に置いたまま、川沿いの道を上流に約50m、「あっ、これだ!」古びた「ガニ湯」の説明板があり、真下の河床にはカニの形をした温泉設備(浴槽)が造られていた。大きさは2X5m位だろうか。入浴できるの?、温度は? それよりも、周りの温泉宿から丸見えだろうに。

入るつもりはないが、先ずは説明板に目を通そう。日焼けして読み難いが“ガニ湯伝説:昔、長湯温泉を流れる川にガニがいた ある日ガニは色白の美しい娘に一目ぼれをしてしまった・・(途中省略)・・ 大雨のあと、川の水が引き、川の中にガニの形をした大岩が現れ、無数の泡をともなった湯が湧き出し、村人たちは「ガニ湯」と呼ぶようになった”などと、なっており、伝説のおもしろさに納得?

川沿いの道路に説明板(ガニ湯伝説)

|

ガニ湯伝説

|

ガニ湯(クリックで拡大)

|

川沿いの道を、さらに上流に向かうと、左側に「ガニ湯入口」の案内板があり、5.6個の風鈴も飾られていた。車道の下を回り込んで行くようです。

小橋を渡ると

|

ガニ湯入口

|

「あっ、降り出した!」突然の雨に急がされ、ここは小走りで退散した。ガニ湯伝説は、どこまで信じていいのだろうか、珍しい川の中の温泉設備でした。

コロナダ飲泉場(竹田市直入町長湯)

旧道まで戻り西向きに進んでいくと、1kmほどで、大きなレンガ造りの設備が現れてきた。以前から気になっていたレンガ造りだが、そばに置かれた説明板(飲泉場:コロナダ)は日焼けしてほとんど読めない。

竹田市観光ツーリズムの解説文では“常時、温泉が汲める無料の飲泉場。ドイツとの国際交流によって、町づくりの拠点施設として整備された。”などと表記されていた。

コロナダ飲泉場

|

位置図・再掲(クリックで拡大)

|

コロナダ飲泉場(クリックで拡大)

|

湧水口

|

傍まで行ってみようと、歩きはじめてトタン、大粒の雨が降りはじめた。「おっとと・・」湧水口までの足場は滑り、雨の中、傍まで寄り付くことはできなかった。

車に戻って、先ずはカメラの水滴を拭き取り、めがねを拭いて・・・、「やれやれ、ひどいめに遭った」。せっかくの「飲泉場」だが、試飲することさえできなかった。胃腸にもいい、といわれる炭酸泉でしょう。

桑畑湧水(長湯横穴墓群)(竹田市直入町長湯)

さらに約400m後、新道との交差点には東屋があり、「桑畑湧水」の看板も立っていた。半透明の看板は涼しさも誘っており、東屋ともマッチした湧水場となっている。 4連の湧水口には止水栓もなく、惜しげもなく流れ続けていた。「お~、冷たくておいしい~」炭酸水の味はしなかったが、長湯の名水の一つでしょう。 「こんにちは~」と一台の車が立ち寄り、慣れた手つきで冷たい水を汲んで行った。

桑畑湧水(クリックで拡大)

|

桑畑湧水

|

説明板の一面には「竹田市直入町観光マップ」。その裏面には「直入町長湯横穴墓群」などとなっていた。えっ、この場所に?!

表は竹田市直入町観光マップ

|

裏面は横穴墓群説明板(クリックで拡大)

|

説明板の概略は“長湯横穴墓群は直入町長湯字桑畑に所在した古墳時代後期の墓群です。この横穴墓群は、芹川左岸の標高470mの急峻な崖面に造られ、明治や昭和時代に発見された。本格的な発掘調査は、主要道路改良工事に伴い平成13年から実施され、9基の横穴墓を確認した。:直入町教育委員会”などとなっている。

長湯横穴墓群(クリックで拡大)

|

横穴墓群の傍までは行けないが、説明板と合わせながら、県道(県道30号線:ぐるっとくじゅう周遊道路)の北崖面に視線をスキャンする。崖面に沿って白い防護柵も造られているようだ。

最後は

電子基準点(直入A:直入支所)(竹田市直入町長湯8201)

県道30号線(庄内久住線)を北に戻っていくと、東屋のある交差点に「←竹田市直入支所」の案内板が掲げられていた。従いながら左折すると、すぐに直入支所に到着。

直入支所入口

|

位置図(クリックで拡大)

|

支所の東側駐車場に停め、奥に続く細道を歩きはじめると「あっ、あれだ!」 災害備蓄倉庫などもあるが、すぐの前方には丸い頭をした高いポールが立っていた。

電子基準点「直入A」(クリックで拡大)

|

説明板

|

説明板のある「電子基準点「直入A」に到着。 説明板にも詳しく記されているが、ポールの中ほどに「説明文」が刻まれており“基本電子基準点NO,041137:国土地理院 : 電子基準点は、地上約2万kmの高さを周回するGPS衛星が発信する電波を受信し、この地点の位置を観測するための施設です。受信データは、つくば市にある国土地理院に毎日転送しています。この受信データは、土地の測量、地図の作成、地震・火山噴火予知の基礎資料に利用されます。:国土地理院”などと記されている。 ポールの足元には丸い「付属標」がはめ込まれており“電子基準点付属標:基本:)NO,041137A:国土地理院”などと刻まれていました。

ポールの説明文(クリックで拡大)

|

付属標

|

これで、計画していた長湯温泉の立寄りポイントは全て達成できたが、桑畑湧水で見た「長湯横穴墓群」は予期せぬ古墳で、新発見したような気分です。 また、時折りの驟雨で、かなり濡れてしまったが、あの風鈴の音は、「チリン、チリン」と、いつまでも脳裏に残されていた。 大分に帰ると、また暑いだろうな~。

|