豊後高田市 2025 年 6 月 27 日(金) 晴れ

仏の里の磨崖仏を訪ねて

|

豊後高田市: |

福真磨崖仏 中ノ坊磨崖仏 重野岩窟仏 |

| |

|

|

仏の里とも言われる国東半島のど真ん中、どこから行っても遠い道のりだが、今回は「真木大堂」や「田染荘」を経て北に回り込み、「天念寺」の傍を通って真玉町の黒土集落に降りてきた。 幹線道路でないのが魅力でもあり、季節の移ろいを感じながらのドライブコースとなっていた。

はたして、近道になったのかどうか、県道沿いに標識があり、ようやくという感じで「福間磨崖仏」の入口に到着した。

県道沿いの案内標識

|

位置図(クリックで拡大)

|

豊後高田市文化財のHPを見ると“県史跡・福真磨崖仏の保存修理が完了し、見学できるようになりました!”などとなっており、今回の磨崖仏探訪のきっかけともなっている。近くには、市指定の「中ノ坊磨崖仏」や不思議な「重野岩窟仏」なども所在しており、併せて計画した。

県指定史跡

福真磨崖仏(豊後高田市真玉町黒土)

昨日までの雨もやみ、梅雨明けを思わせる厳しい暑さとなっているが、さてさて、どんな磨崖仏だろうか? 県道沿いに入口があり、普段は獣害対策で柵は閉まっているが、開閉して入ることができる。

田圃に延びるコンクリート道を歩きはじめる。田植えは未だかな? 50mほどで真玉川に架かるコンクリート橋を渡る。

県道沿いの入口

|

真玉川の橋を渡る

|

橋を渡ると樹林帯となり、ホッとする涼しさとなっていた。と、そこに鳥居と説明板があり、文頭部分には“福真磨崖仏(大分県指定史跡):福真磨崖仏は豊後高田市下黒土に所在し、真玉川南岸の崖面に東面して磨崖仏が刻まれている。磨崖仏のある場所からさらに石段を上ると、「四王権現」と呼ばれる小堂があり、平安時代末期~鎌倉時代前期ごろまで有住の寺院として機能していたと考えられる。”などとなっている。

説明板と鳥居

|

説明板(クリックで拡大)

|

読み終わっても理解度は弱いが、とにかく行ってみよう。背の低い鳥居をくぐると手すりのある石段となっており、20段ほどだろうか、上方には覆屋も見えてきた。

低い鳥居をくぐり

|

石段を上る

|

樹林帯とはいえ、軽く汗ばみながら覆屋の前に到着。2年ほど前のHPで、“保存修理が完了した”などとなっていたが、あたりは小ぎれいに整備されていた。 すごい、すごい! まるでコンクリートの覆屋に見えるが、その全てが石で造られている。

福真磨崖仏(クリックで拡大)

|

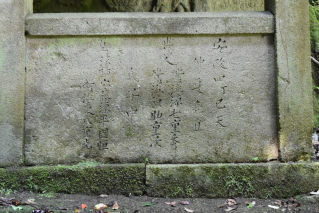

入口の説明板には“石造覆屋:福間磨崖仏には総石造の覆屋が存在している。石造りでありながら、木造建築を強く意識した構造や意匠となっている。石造覆屋については、他に類例がなく大変珍しい構造物と云える。江戸時代末期の安政4年(1857)に、地元の石工・安藤源平国恒とその弟子鴛海東八によって造られたことが覆屋正面右側の腰板石に刻まれている。:豊後高田市教育委員会”などとなっている。

覆屋の右下を見ると、腰板の前面に刻文があり、“安政4年・・・法橋 安藤源平國恒・鴛海東八重光”などと刻まれていた。

腰板に刻文(クリックで拡大)

|

説明板(クリックで拡大)

|

このように覆屋は江戸期のものだが、本来の磨崖仏は鎌倉時代に造られたもの。 覆屋の右横に配置図のような説明板が置かれているが、鳥居の横にあった説明文にも“凝灰角礫岩の岩肌に大日如来像を中心に置き、その四方には四体の如来座像が配されており、「五智如来(金剛界五仏)」を構成している。左端には毘沙門天、右端には不動明王が彫られている。”などとなっている。

右から2番目は六観音座像

|

右端は不動明王・胎蔵界曼茶羅

|

左端は毘沙門天・六地蔵座像

|

中央に金剛界五仏座像(クリックで拡大)

|

鎌倉時代後半から末期にかけての造顕となっているが、薄肉彫から半肉彫で緻密なお姿は見事です。およそ700年前だろうか、感動しながら拝ませてもらいました。

福真堂へ

横の説明板にも表記されているが、“およそ80の石段を登ると、四王大権現福間堂”などとなっており、覆屋の前から続く高い石段に取付く。 手すりのない急直登はゆっくり、ゆっくり。

高い石段を登る

|

|

右に巻きこみながら登り詰めると、南に面した崖下に到着し、「四王大権現福真堂」となっており、「豊後四国八十八ケ所第四十五番霊場」の札も懸かっていた。 お堂の右側は、祠に祀られた薬師如来坐像と朱色も鮮やかな不動明王が安置されていました。

福真堂と不動明王など(クリックで拡大)

|

福真堂の中・四王大権現

|

薬師如来坐像と不動明王

|

この場所は平安時代末期~鎌倉時代前期ごろ、有住の寺院があったなどとなっており、覆屋の磨崖仏より100年以上前から所在していたことになる。すごいなぁ。

古くからの歴史や珍しい構造物の石造り覆屋を持つ「福真磨崖仏」を後にした。

下りの急坂は特に気を付けて。

市指定史跡

中ノ坊磨崖仏(豊後高田市真玉町黒土)

「中ノ坊磨崖仏」は、県道の北側に表記されているが、不安なので、事前に市役所の文化財課に伺うと、“旧真玉小学校の北東の山中に所在しており、県道に面した旧吉田医院付近が参道の入口となっている。北向きに登りはじめると擁壁に突き当たるが、回り込んで上っていくと、それとなく見えてきますよ。”などと教えて頂いた。

先の「福真磨崖仏」から西に約750m後、右前方に旧吉田医院が見えてきた。それらしい標識等はなかったが、教えて頂いた参道の入口に到着。陽射しも強くなり、蒸し返すような暑さとなっている。「行けるかな~」荒れた道かもしれないが、それほど遠くはないだろう。 旧吉田医院を左に見ながら、コンクリートの坂道を歩きはじめる。

県道の参道入口

|

旧吉田医院の横を通り

|

不安も混じる参道は30mほどで擁壁に突き当たった。「えっ、通れるの?」 鉄柵の隙間がわずかにあり、「ヨイショ」で、身をよじりながら抜け上がってきた。さてどの方向だろうか?

周りの様子を見ながら、擁壁沿いを西向きに歩いて行くと、30mほどだろうか石段が見えてきた。これかな? 山斜面に向かう石段を登っていく。 倒木等で、かなり荒れているが、左上方に「説明板」らしいのが見えてきた。「ヨッシャ! しかし、行けるかなぁ?」 高い倒木はくぐったり、荒れた斜面は四足歩行で進む場面も。

擁壁の隙間を抜け

|

石段で山斜面へ

|

倒木が多い

|

荒れているが左上方に

|

傾いた宝塔の脇を抜けると、「ジャジャ~ン」ようやく磨崖仏のある小広場に到着した。「来れたなぁ~」 磨崖仏の前面にも多くの倒木があり、傍まで寄りつけないがその様子はよくわかる。

右脇に説明板

|

説明板(かなり傷んでいる)

|

説明板も、かなり傷んでいるが“中之坊磨崖仏(室町末期~江戸初期):市指定史跡:中央に大日、阿弥陀如来坐像安置。向かって右に如意輪観音、左に地蔵菩薩彫出:他に種子板碑・磨崖板碑・五輪塔・連碑等:豊後高田市教育委員会”などとなっており、見比べながら納得する。

中ノ坊磨崖仏(クリックで拡大)

|

中ノ坊磨崖仏(クリックで拡大)

|

豊後高田市が平成30年に実施した「第9回 郷土の文化財探訪バスツアー:豊後高田の“知られざる磨崖仏巡り”」の情報も参考にさせてもらいましたが、“磨崖仏としては珍しい「如意輪観音半跏像」が彫られています”などとなっており、右端の龕室で片膝を立てたお姿が印象的です。

左端は地蔵菩薩立像

|

大日・阿弥陀如来座像と如意輪観音

|

周辺は、かなり荒れているが、板碑や宝塔などが散在していました。 倒木だけでなく、足場もガレ場のように荒れており、ツアーが実施された平成30年頃は、名所らしく整備されていたのだろうか。

気になりながら下りはじめる。

周辺に板碑や

|

宝塔など

|

石段を降りていくと擁壁に突き当たるが、すぐ横に開口部があり、擁壁沿いに戻ることなく直進して石段を降りるコースを発見。降りた所には石祠などもあり、もしかして正規の参道?だったかもしれない。とにかく別コースで下山できました。

貴重な摩崖仏だが、荒れた山路の探検ごっこという印象の方が強い「中ノ坊磨崖仏」でした。

重野岩窟仏(豊後高田市真玉町城前6)

「中の坊磨崖仏」から、県道を西向きに走っていくと、1.6kmほどで「真玉温泉(スパランド真玉)」があり、さらに200m後、右側に大きな看板が現れ「重野岩窟仏」に到着。

県道に看板

|

位置図・再掲(クリックで拡大)

|

県道沿いのスロープを上ると右側に岩屋があり、主題のように岩窟というべきかもしれないが、中には多くの石仏様が祀られていた。

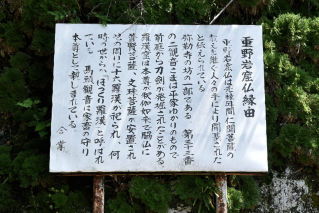

先ずは説明板(縁由)に目を通そう。“重野岩窟仏縁由:重野岩窟仏は元禄年間仁聞菩薩の教えを継ぐ人々の手により、開基されたと伝えられている。羅漢窟は本尊が釈迦如来で脇仏に普賢菩薩、文殊菩薩が安置され、その周りに十六羅漢が祀られ、何時の世から「ほっくり羅漢」と呼ばれている。馬頭観音は家畜の守り本尊として親しまれている。:合掌”などとなっているが、文化財の指定はされていないようだ。

岩窟の入口

|

説明板(縁由)(クリックで拡大)

|

岩窟に入ると、少しひんやりした涼しさと共に厳粛な霊気に包まれてくる。説明文のように元禄年間に開基されたとなっているが、中央の釈迦如来、脇仏の普賢・文殊菩薩が安置され、その周りには十六羅漢が祀られていました。

重野岩窟仏(クリックで拡大)

|

中央の釈迦如来、脇仏の普賢・文殊菩薩

|

中央の如来三像を挟んで両側には十六羅漢が祀られており、豊かなお顔の羅漢様が左右に8体ずつ座禅すわりのお姿をしていました。

十六羅漢(左側)

|

十六羅漢(右側)

|

説明文(縁由)の後半に“馬頭観音は家畜の守り本尊として親しまれている。”

などとなっているが、その所在は? よく見ると、説明板の手前、県道に面した木陰の下に石塔群があり、その奥に小さな岩窟が見える。座り込んでみると、岩窟には小さな馬頭観音像が安置されていました。

石塔群と小さな岩窟

|

岩窟に馬頭観音

|

ここは、県道沿いの「岩窟」だったので、山斜面に入ることなく拝むことができたが、陽射しは強く、真夏の暑さとなっていた。「暑い、暑い! もう帰ろう」

今回、印象に残ったのは「福真磨崖仏」かな? いや冒険してきた「中ノ坊磨崖仏」かもしれない。帰路のカーラジオは、大分県を含む九州北部地方の梅雨明けを報じていた。観測史上最も早い梅雨明けらしい。やっぱり車のエアコンはありがたい。思い出も乗せ、赤松峠を越えると別府湾も見えてきた。

|