豊後大野市朝地町 2025 年 6 月 20 日(金) 晴れ

自然災害伝承碑もある綿田米の里

殿様がうめーうめーと食べたという「綿田御前米」。竹田岡藩主が食べたという言い伝えがあり、その名残から綿田地区の御前米と呼び人気を集めています。などと、道の駅あさじのHPに表記されている。

今、コメ問題が話題となっており、連日のように報道されているが、過日、道の駅あさじで見た「綿田米」のことが思い出される。

今からおよそ9年前の平成29年(2017)5月、朝地町綿田地区の広い範囲で地すべりが発生し、水田の作付けができなくなった。などと記憶は新しい。その後、地すべり対策事業等が行われ、令和2年(2020)すべての水田で作付けができるようになり「綿田米」も復活した。

そして、令和4年(2022)11月、県道沿いの一角に記念碑「夢」が建立された。 国土地理院によると「自然災害伝承碑」となっており、コメ問題の今、改めて訪ねてみることにした。近くには「米」と関連ありそうな「俵積神社」もあり、併せて計画をした。

自然災害伝承碑「夢」豊後大野市朝地町綿田879)

国道442号線を南下し、朝地駅手前の三差路は右折して県道209号線(朝地直入線)に進む。

約2.2km後、平井川に架かる綿田橋を渡ると綿田地区となり、なだらかな坂道をさらに約500m後「あ、これだ!」 左側に大きな石造りの記念碑が現れ、中央に「夢」の一文字が刻まれていた。目的の自然災害伝承碑に到着。

県道609号線もうすぐ到着

|

位置図(クリックで拡大)

|

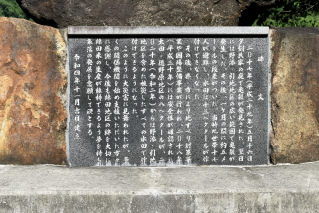

台座に碑文が刻まれており、その概要は“2017年(平成29年)5月16日夕刻民家の庭で亀裂が発見された。翌日には野添、引地地区の広い範囲で亀裂が発生した。1ケ月の間に約5mの段差がついた。当時9世帯17人が避難し、水田は13ヘクタールが作付けできなくなった。その後、県・市により地すべり対策事業や圃場整備事業が行われ、2018年(平成30年)には安全性が確認され、2020年(令和2年)、被災したすべての水田で作付けできるようになった。

このように大災害に見舞われたが、関係者の方々に感謝し、今後も綿田地区の絆を大切に綿田米の生産が維持できるよう夢を持ち、集落の発展を祈念して礎とする。:令和4年11月吉日建立”などと記していた。

自然災害伝承碑「夢」(クリックで拡大)

|

碑文(クリックで拡大)

|

また、大分県のHPなどでも、「朝地町綿田地区の地すべり」に関する情報が記されており、その対策や経緯などを再認識することができる。県も市も地域住民も、大変なことだったことでしょう。

記念碑の後ろに回り込むと、復活した水田の一部が俯瞰でき、水を張った棚田は田植えが終わったばかりの様子だった。

記念碑の背後に復活した棚田がみえる

|

綿田米の里

記念碑から、さらに100mほど上方に行くと、作業服姿の案山子が数体並び、「綿田米」の立て札や「綿田米ふれあいロード」の横札が置かれていた。その周辺には「献穀米の里綿田」や「明野と朝地を結ぶ綿田米」の看板が置かれ、干支の子、丑、寅も並んでいた。災難だった里だが、復興後の温かみのある雰囲気も伝わってきます。

綿田米の里(クリックで拡大)

|

献穀米の里

|

綿田米(干支の子と丑)

|

左端の「綿田米ふれあいロード」から棚田に降りる道があり、被災した水田の一部を見渡すことができる。 田植えも終わり、何事もなかったかのように、はるか下まで棚田状となっていました。

ふれあいロードを下ると

|

復活した水田

|

復活した綿田地区の水田(クリックで拡大)

|

田植えが終わったばかりの水田は、穏やかな初夏の陽射しを受け、やさしく揺れていました。 どうぞ、美味しいお米になりますように。

俵積神社(豊後大野市朝地町綿田761)

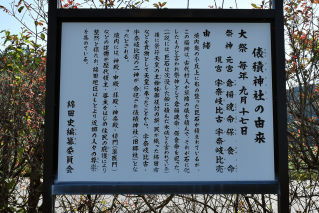

案山子などが並んでいる右横は「綿田自治会館」となっており、その一隅には「俵積神社の由来」板が置かれていた。先ずは目を通そう。

概要は“俵積神社の由来:大祭・毎年9月17日、祭神・元宮倉稲魂命保食命、現宮宇奈岐比古宇奈岐比売、由緒:境内奥の小丘上に形の整った巨石が積まれているが、この場所は古代村人が、草綿の俵を積んで、それが石に化したものといわれ祭神として倉稲魂命、保食命を祀った。(一説には、巨石は沈没した船に積んだ米俵とも言われている)~以下省略~:綿田史編纂委員会”などとなっている。 やっぱり、米俵とも関係している神社だ。思いは綿田米に繋がっていく。小丘上の巨石に逢えるかもしれない。堪らない暑さだが、是非とも「俵積神社」に参りしてみよう。

綿田地区自治会館の横(参道入口)

|

俵積神社の由来(クリックで拡大)

|

コンクリート道を歩きはじめると、すぐに「お地蔵さん」が祀られており、「俵積神社入口」の標柱も立っていた。よっしゃ、ヨッシャ。お地蔵さんを拝んで、参道の坂道をなだらかに登りはじめる。 やがて杉木立の緑陰帯となり、直射日光から逃れられるようになったが、蒸し暑さは変わらない。

10分ほどでY字路となり、左側は車両乗り入れ禁止となっていた。が、その上方には社殿の一部も見えはじめる。近道だろう行ってみよう。

参道入口のお地蔵さん

|

Y字路

|

車両通行止めのクサリを跨ぐと数分で鳥居が現れ、目的の「俵積神社」に到着。 境内の右側には、かまぼこ型の石塀があり、いかにも岡藩の関連もうかがえる造りとなっていた。その石塀の中ほどに楼門(ご神門)が造られており、右下に続く石段や鳥居も見える。表参道と云うことだろう。帰りに使ってみよう。

俵積神社(クリックで拡大)

|

楼門をくぐると、すぐの前方に拝殿が祀られていた。先ずは、お参りしておこう。「珍しいところにお参りできました。」 拝殿の左側にも「俵積神社の由来」が置かれていたが、その内容は参道入口の「由来板」と同じだった。

楼門をくぐると

|

俵積神社拝殿

|

さて、気になる「小丘上の巨石」は? 本殿の右上にあると云うことで、回り込んで行くと、「あっ、あれだ!」樹林帯の陰影で巨石の様子が分かりにくいが、本殿の背後から続く石段の上方に巨石は置かれていた。注連縄も懸けられている。 石段は崩れそうで傍まで行けないが、台座の磐座があり、その上には方形の巨石が整然と並んでいました。

本殿の右上に

|

小丘上の巨石(クリックで拡大)

|

俵積神社の巨石(クリックで拡大)

|

覚悟して登って来たが、参道入口から20分ほどで、目的の「俵積神社の巨石」に到着。崩れそうな石段は怖くて登れないが、磐座に置かれた巨石は、夢の世界、異次元の景色を見ているようでした。 「ん、やぶ蚊?」せっかくの景色だが、長居はしない方がよさそうだ。

下山は

少し遠回りとなったが、楼門から右下に下って行くと鳥居があり、さらに幾つかの鳥居や分岐路などを経て上りで別れたY字路に到着。表参道だったのかな。往復約40分の「俵積神社」散策でした。 綿田米の里に鎮座する「俵積神社」、謎めいた「俵石(巨石)」にも出逢う事ができました。

楼門から下り

|

途中の分岐路など

|

帰路は

「道の駅あさじ」にも寄ってみたが、「綿田米は秋の収穫のあと、お分けできることになるでしょう」と、にこやかに対応してくれました。 コメ問題の最中、地滑り災害から復興した記念碑もあり「夢」を繋ぐ「綿田米の里」でした。 今、備蓄米でもいい。安くて美味しいお米を食べたいものです。

|