九重町 2025 年 6 月 5 日(木) 快晴

菅原道真公ゆかりの里を訪ねて

大分県観光情報公式サイト“日本一のおんせん県おおいた”に九重町の「菅原天満宮」が紹介されており、“菅原道真が大宰府権師に左遷される途中、刺客の難を逃れる為に滞在したといわれている。また、学友だった住職観応が住んでいた浄真寺もすぐそばにあります。”などと表記されていた。「ほ~ 知らなかった。」 認識不足は否めないが、歴史のロマンも感じられる情報であり、早速、訪ねてみることにした。

国道210号線から九重町役場の横をショートカットし、国道387号線で熊本県小国町方面に向かう。前方に涌蓋山の雄姿を見ながら、宝泉寺温泉や川底温泉などを通り過ぎ、さらに約1km後、左側に大きな鳥居が見えてきた。「下津留」バス停付近。「天満宮」の扁額も懸かっており、「菅原」集落の入口となっている鳥居。

国道分岐点でもあり、由緒ありそうな鳥居なので、立ち止まって写真を撮っていたら、「よう写しちょきよ、今日で最後じゃけん!」と、ご近所の人から声をかけられた。どうやら、鳥居の姿は今日で見納めらしい。

国道の左側に

|

大きな鳥居(天満宮)(クリックで拡大)

|

「ありがとうございました」で、通り抜け、崖沿いの坂道に進む。 ゆるやかに上り詰めると集落の四差路(菅原本村)となり「ようこそ道真公ゆかりの菅原へ」などの看板が並べられていた。そこは「仮屋バス停」となっており、道真公の仮屋でも在ったのだろうか? 早くも、歴史の匂いがしてきた。

菅原集落の四差路(菅原本村)

|

位置図(クリックで拡大)

|

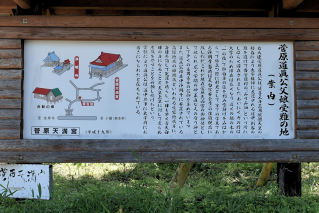

大きな説明板があり“菅原道真公父娘受難の地(案内):

右大臣菅原道真公は、延喜元年三月醍醐天皇の勅名により太宰権師に左遷される途中、刺客の難を避けて当菅原村にしばらく滞在した。近くの榧の木の「一の枝」で自身の像を刻み、形見として京での学友だった浄明寺(当時は天台宗安全寺)の住職観応に残した。形見の像は、現在菅原天満宮の御神体として祀られている。”などとなっている。

説明板(クリックで拡大)

|

周辺の略図

|

「そうっだったのか」。文中の「浄明寺」や「榧の木」は、九重町の文化財にも指定されており、併せて訪ねてみることにした。先ずは「浄明寺」へ。道の要所には案内板も多くつけられている。

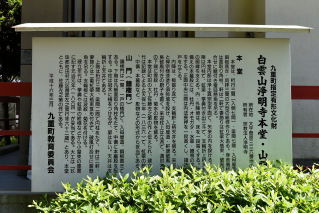

町指定文化財(本堂・山門)

浄明寺 (玖珠郡九重町菅原336)

案内板に従いながら、ゆっくり進んでいくと、大きく左カーブした直後「あっ、ここだ!」 「浄明寺」の駐車スペースに到着。

町道を回り込み

|

浄明寺

|

文化財の標柱や説明板が置かれており、先ずは目を通そう。~概略~“本堂:本堂は、桁行三間・梁間七間・入母屋造銅板葺向拝三間の大型の総欅作りである。町田の大工佐藤左之作と伝えられ、天保7年(1836)の建立。”,“山門(鐘楼門):鐘楼門は一間、一戸の楼門で、入母屋造、銅板葺き。小屋束の墨書に元治元年(1864)、町田村左之作行年六十二歳とあり、本堂とともに佐藤左之作の作である。:九重町教育委員会”

説明板や標柱

|

説明板(クリックで拡大)

|

説明板を読み終わり、左から回り込んで行くと「お~、大きい~」 先ずはその大きさに圧倒される。天保7年(1836)の建立となっており、今から約190年前のこと。銅板葺きの屋根も美しく輝いていました。

浄明寺本堂(クリックで拡大)

|

振り向く背中側に山門があり、そのまま鑑賞してもいいのだが、町道を回り込んで行くと、イメージ通りの優雅な山門が見えてくる。「ん?」期待したツツジの咲き具合はイマイチのようだ。山門を下から見上げるとずいぶん高く見え、軒下の細工も見事です。感動しながら石段を上がっていくと、背後には田園風景が広がり、遠く涌蓋山も美しい姿を見せていました。

浄明寺山門(クリックで拡大)

|

遠くに涌蓋山

|

浄明寺山門

|

文化財の説明板をイメージしながら本堂や山門を見てきたが、それは、それなりに感動できたものの、菅原道真公との関りは、どこにも表現されてなかった。

歴史との関係もあり、角川地名辞典を開いて見ると、「菅原村」の項目で“もと蘆谷(あしたに)村と云っていたが、菅原道真が左遷の際、ここに立寄り京都での知人安全堂(現浄明寺)の観応を尋ねて宿る。自身の像を彫刻して渡し、これを祀ったのが菅原天満宮で、菅公の姓をとって菅原と改称したと伝えられる。”などとなっており、集落の四差路でみた説明板とほぼ同じ意味合いが記されていた。

さらに、県の資料には“菅原天満宮はもと安全寺内に習合していたが、寛永10年(1633)、浄土真宗に改宗、寺号も「浄明寺」と改称し、現在地に遷座した。”

などとなっている。

つまり、寛永10年(1633)の改宗のとき、それぞれ「浄明寺」,「菅原天満宮」となり現在に至っており、「浄明寺」の本堂や山門は、江戸時代中期の天保7年(1836)、元治元年(1864)の建立と云うことのようです。 複雑な歴史もあるが、姿の美しい「浄明寺」でした。

県特別保護樹木

菅原の大カヤ(玖珠郡九重町大字菅原)

九重町の文化財資料によると“菅原天満宮と浄明寺の間の田んぼの中に、森を造っている。”などとなっており、アクセスは「菅原天満宮」を目指せばよさそうだ。

「浄明寺」を出て、町道を少し戻ると「菅原天満宮」への案内板があり、相変わらず狭い道だがゆっくり進んでいく。やがて「入道川」に架かる小さな「元宮橋」を渡る。すごい名称だが、歴史の匂いがプンプンしてくる。

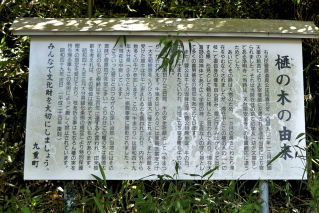

その「元宮橋」を渡ると、すぐに丁字路となり、「菅原の大カヤ」の由来板や案内板が置かれていた。「あ、あれかな?」 田んぼの中に、こんもりとした樹木が見える。とりあえず「由来板」に目を通そう。

丁字路に案内板と由来板

|

榧の木の由来(クリックで拡大)

|

長い文章だが、その概要は“榧の木の由来:右大臣菅原道真公は延喜元年(901)3月醍醐天皇の勅命により太宰権師に左遷される途中、京での学友である浄明寺(当時は天台宗安全寺)の住職観応に逢うため当地に立寄った。その時は、あいにくの大雪で1ケ月の滞在となり、この榧の木の「一の枝」で御自身の像を刻み、形見として観応に残したといわれ、現在天満宮の御神体とて祀られている。菅公とのつながりの深い榧の木は樹齢1500年に達するといわれ、大分県の特別保護樹木の指定を受けている。:九重町”などとなっている。

案内板には「←50m」となっており、あれかな? 田んぼに延びる畦道を歩きはじめると、すぐに「地籍図根三角点」があり、コンクリートの畦道は、田んぼの縁を巻くように延びていた。

案内板

|

田んぼの中に榧の木

|

地籍図根三角点

|

畦道を行く

|

田んぼには一面に水が張られ、田植えは終わったばかりのようだった。そういえば今日6月5日は、二十四節気のひとつ「芒種」。季節の風物詩を目にしながら、風爽やかな畦道を進む。 足もと注意で、約50m、大きな榧の木が眼前に迫って来た。 畦道から川べりに降りていくと大カヤの樹陰に入りながら株元に到着。「わっ、でっか~い!」 先ずは、その大きさに感動。そして、標柱や説明板に感激。

眼前に大カヤ

|

大カヤの株元

|

標柱や説明板には“特別保護樹木「カヤ」”、“菅公ゆかりの榧の大木(樹齢千五百年):菅公が御自身の像を刻み浄明寺住職観応に形見として与えられ、現在菅原天満宮の御神体になっている木像は、この榧の大木の枝で刻まれたものである。”などとなっていた。

榧の大木(クリックで拡大)

|

樹齢1200年という資料もあるが、その大きさには圧倒されるばかりです。歴史の証人でもあり、玉垣で囲まれた「菅原の大木」。地域の方々に大切に護られているようでした。

最後は

菅原天満宮(玖珠郡九重町菅原254)

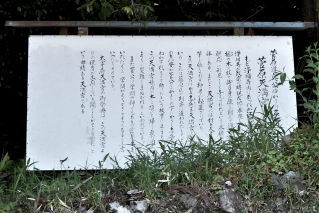

先の丁字路には「榧の木の由来板」と並ぶようにして「菅原天満宮」の説明板も置かれており、改めて読んでみると、不明瞭な部分もあるが概要は“菅原道真公ゆかりの名所・菅原天満宮:もと浄明寺内にあった江戸時代初め浄明寺が改宗の時現在地に奉祭したものが榧の木の枝で御自身の像を刻んで浄明寺住職観応に形見として与えられたという木造の御神体である。またこの天満宮には村上天皇の御宸筆と伝えられる神号が秘蔵されている。”説明文は、さらに続き…

説明板(クリックで拡大)

|

菅原天満宮鳥居 |

“この天満宮は別名赤兵子天満宮といわれている。これは、藤原氏の刺客に追われた時、この地の老婆が菅公をかまどの下にかくし赤兵子をかわかす様をして助けたという故事によるもの。~途中省略~ 大宰府天満宮の御祭典には、この天満宮よりの使者が出府しないと開くことができないという由緒ある天満宮である。”などとなっている。

説明板の右側に鳥居があり、扁額には「菅聖廟」と刻まれていた。 その文字に、それとなく納得しながら鳥居をくぐると高い石段があり、直登するように延びていた。

菅原天満宮鳥居(菅聖廟)

|

位置図・再掲(クリックで拡大)

|

「よいしょ、ヨイショ」途中に踊り場があり、一息入れながら70段ほどを登り詰めると、「あ、着いた!」そこに天満宮が祀られていた。先ずはお参りしておこう。 榧の木の御神体は拝めそうにないが、手を合わせ、本殿に続く欄間に目を遣ると“東風吹かば にほひおこせよ梅の花 阿る志無しとて春な忘れそ”と記された菅原道真公の和歌が掲げられていた。

菅原天満宮(クリックで拡大)

|

拝殿

|

欄間に道真の歌(クリックで拡大)

|

杉木立に囲まれた前庭には、天満宮らしく牛の像があり、関連した石碑や石塔などが置かれている。杉木立のわずかな樹間には、先の「榧の木」や「浄明寺」などが望め、本堂や山門も良く見える。

前庭に牛の像など

|

樹間に浄明寺

|

拝殿の左に回り、本殿を見ながら回り込んで行くと社殿の背後となり、広い駐車場となっていた。裏参道で行ける駐車場だろう。その広場には「菅公一千二十年記念碑」など、各種の記念碑や標柱なども置かれていた。

菅原天満宮・拝殿と本殿

|

広場に記念碑など

|

植樹記念碑も

|

高台の「菅原天満宮」は、大きく存在感をみせており、また信仰の中心ともなっているようでした。石段を降りる前に、もう一度、お参りしておこう。

今回は「浄明寺」や「菅原の大カヤ」さらに「菅原天満宮」など、珍しいところにお参りすることができました。認識不足で知らない事ばかりだったが、歴史のロマンを感じながら訪ね歩いた「菅公ゆかりの里」でした。

帰路についた数時間後、国道の直前で「全面通行止」となっていた。?? 「まさかぁ?」 今朝方、「鳥居は見納めじゃ」と聴いていたが、なんと、その鳥居はなくなってしまった。

「仕方ない」 国道の直前でUターンし、ルート検索して狭い山道を遠回りして帰る結果となった。思えば、遠い、遠い昔話が伝承された夢のような山里でした。

|