佐伯市直川 2024 年 12 月 21 日(土) 晴れ

村史跡浄光寺跡の宝塔など

|

訪問地 佐伯市直川 : |

浄光庵 野々内生活改善センター 観音庵 |

| |

|

吹原石幢 直川振興局(体育館) |

国道10号線を南下し、中の谷トンネルを抜けると佐伯市となり、やがて「番匠大橋」を渡る。 「直川」はこの先だ!」 久しぶりに渡る「番匠大橋」に、なぜか期待が膨らむ。今回は、佐伯直川に所在する文化財の幾つかを計画しているが、順序良く探訪できるだろうか。 右前方に聳える三角形の山は「佐間ケ岳」だろう。冬日和に美しく映えていた。

番匠大橋

|

直川・弥生境界

|

約4km後、小さな峠を越える辺りで「直川」の境界板があり、旧直川村に入っていく。 JR直見駅を左に見て、さらに南下して行くと、左前方に「巨大カブトムシ」のモニュメントが現れた。「これだ!」 次の交差点は、10号線から分岐して、県道603号線(赤木吹原佐伯線)に左折する。

直川駅や直川振興局入口

|

カブトムシのモニュメント

|

市指定文化財

転輪山浄光寺跡の宝塔と宝篋印塔 (佐伯市直川大字赤木字寺畑)

今回、最初の目的地は、宝塔などのある「浄光寺跡」。 現況は、佐伯四国53番札所「浄光庵」となっている。 先の県道分岐から約1.6km後、「堂師バス停」のある三差路に着くと、「浄光庵」への案内板が掲げられていた。

堂師バス停(案内板あり)

|

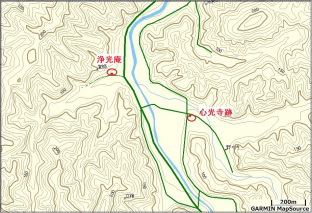

位置図(クリック拡大)

|

「90m先右上」と表記されており、ここから歩くことにした。 外気は7℃、気温は上がり始めている気配だが風は冷たい。 約3分後、90mほど来たのかな、右上に分岐する坂道があり、その上には標柱らしいのも見える。 「この上だ! よいしょ!」で踏み上がると「標柱」や「説明板」、石塔群などがあり、「浄光庵・53番札所」に到着。

90m先は右上へ

|

浄光庵・53番札所

|

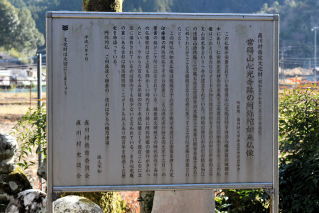

説明板があり、先ずは目を通そう。日射しで褪せているが“直川村指定文化財・転輪山浄光寺跡の宝塔と宝篋印塔:この寺は赤木谷七ケ寺の僧堂で、四国八十八ケ所53番札所。敷地内の古塔は100余基と想像される。宝篋印塔2基に墨書の銘記(応永28年)があり、室町前期(1421)の造立。宝塔は高さ1.82mで村内最高のもの。:直川村教育委員会・直川村史談会”などとなっていた。長文なので、説明文は概略している。

浄光庵・53番札所の説明板

|

説明板(クリック拡大)

|

宝篋印塔は説明板の近くに2基あり、塔身の銘記を確かめると、右端に墨書にうっすらと視認できるが判読は難しい。また、背の高い宝塔にも、墨書らしいのが見られるが、説明文には記してなかった。

浄光寺跡の宝篋印塔(クリック拡大)

浄光寺跡の宝塔(クリック拡大)

|

いま、目の当たりにしている宝塔や宝篋印塔は、約600年前、室町時代の造立となっているが、保存状態も良くすごく立派です。 浄光庵境内に遺された貴重な文化財「宝塔と宝篋印塔」でした。

市指定文化財

常得山心光寺跡の阿弥陀如来像 (佐伯市直川大字赤木字野々内)

先ほどの「浄光庵」の位置をグーグルマップで確認していた時、すぐ近くに「野ノ内石像物群」のことが記されていた。 調べてみると、市指定文化財の「常得山心光寺跡の阿弥陀如来像」と関連があることが判った。「野々内生活改善センター」を目指せばいい。

県道603号線から東に分岐し、里道を400mほど行くと、目的の「野々内生活改善センター」に到着。 なるほど前庭は「石造物群」となっており、説明板も立っていた。

野々内生活改善センター(クリック拡大)

|

長文だがその概要は“直川村指定文化財・常得山心光寺跡の阿弥陀如来像:この仏像が安置されている常得山心光庵は野々内の八幡津留の田圃の中にあり、仁田原正定禅寺の末庵でご本尊は阿弥陀如来である。中世のころより幾つかの寺庵を経て、近世に至って、ここ心光庵に安置されたという。 この阿弥陀如来は、総高66センチ木造りに金箔を押した定印座像の阿弥陀仏で、台座裏に天山源光寺什物正安元年12月の墨書の銘が2ケ所に誌るされている。鎌倉時代の作。また、心光庵の裏にある古杉は400年を経過した歴史を物語っている。:直川村教育委員会・直川村史談会”などとなっており、足元の「石造物群」については、何も記されてなかった。

石造物群と説明板

|

説明板(クリック拡大)

|

足元の「石造物群」は、文化財に指定されていないようだが、地域にとっては貴重な文化財、宝塔や五輪塔、青面金剛なども安置されていました。 ところで、主役の「阿弥陀如来像」はどこに安置されているの? 境内でウロウロしていたら、ご近所の女性が通りかかり、運よく話を伺うことができた。

その概要は“金箔の仏像さまで、今は、この生活改善センターの中にあり、鍵の懸かった奥に大切に祀られている。月に1回、近所の人も集まって、お経をあげたりしている。”などと、大分弁で親しく、お話していただきました。ありがとうございました。

前庭の石造物群

|

仏像が安置されている生活改善センター

|

もしかして、「直川村史談会」の一員ではなかったのか? 「裏ん杉の木も、見上ぐるほど大きかったんで~」と。ありがとうございました。 とはいっても、目的の「阿弥陀如来像」は拝むことはできませんでした。 陽射しがまぶしい、冬至の野々内生活改善センターでした。

市指定文化財

海潮山観音寺跡の宝篋印塔 (佐伯市直川大字赤木1283)

次は「海潮山観音寺跡の宝篋印塔」を計画しており、県道603号線をさらに南下していく。 約1.3km後、「直川憩いの森公園」入口が現れ、右カーブした直後の右側に、突然

「観音庵・佐伯四国54番」の標柱と説明板が立っていた。

直川憩いの森公園入口

|

位置図(クリック拡大)

|

先ずは、説明板に目を通そう。 「ん?」 事前の予習資料は「市指定文化財一覧表」の1項目1行だけなので、現地の説明板が頼りです。 ところが、その説明板は、強い日射しで褪せており、文字のないホワイトボードとなっていた。それでも、近寄って撫でるようにして見るとタイトルの「・・寺跡の宝篋印塔」などが読める。「これだ! 間違いない」 しかし、目の前にあるのは、高さ50cmほどの石祠だけがポツンと鎮座しているだけ。それ以外は何もない。

海潮山観音寺跡の宝篋印塔?

|

はたして、観音庵や宝篋印塔は、この辺りにあったのだろうか? 背後には草地の小広場と防火水槽ぐらいしか見当たらない。 もしかしてこの奥? 疑問に思いながら奥に続く坂道を辿ってみたが判らなかった。

石祠と標柱と説明板

|

説明板(クリック拡大)

|

残念だが、市指定文化財の「海潮山観音寺跡の宝篋印塔」は、標柱と説明板と石祠、防火水槽だけで、成果は疑問のままとなりました。

市指定文化財

吹原石幢と五輪塔 (佐伯市直川大字赤木2028−1)

ここまで来たら「吹原石幢と五輪塔」まで行ってみよう。 県道をさらに南下し、約400m後、赤木川の支流(道の内川)に架かる橋を渡ると道幅は狭くなるが、約150m後 「あっ、これだ!」崖下の一隅に宝塔と石幢が並んで立っていた。

吹原石幢と五輪塔

|

大きな「五輪塔と石幢」は、県道脇に石積みと石段が造られ、2基並んで安置されていました。生花も供えられており、地域の信仰も厚いように感じられます。 「ん?」 頼りにしている説明板は金属のフレームだけが残っていた。塔の高さは?、 造立の年代は? 塔身の記銘に目線を送っても、ヒント無しでは読み取れない。石幢の笠は、ビックリするほどの大きさだった。

吹原石幢と五輪塔(クリック拡大)

|

吹原石幢と五輪塔

|

石幢の笠と龕部(クリック拡大)

|

立派で、保存状態もいい「石幢と五輪塔」だったが、詳細についての情報は何も判らず、消化不良気味のままとなりました。 車は、ここでUターンし、最後は、珍しい標柱「従是東佐伯領」に寄ってみよう。

市指定文化財

標柱「従是東佐伯領」 (直川体育館前:佐伯市直川大字赤木74−1)

珍しい標柱は、佐伯市直川振興局の向かい側、「直川体育館」の玄関わきに立っていた。市指定文化財の説明板があり、概要は“「従是東佐伯領」は所有者の家の床下より発見されたもので、所有者の先祖は、江戸末期の横川村大庄屋であった。依頼主はわからないが、佐伯領と岡領を明確にするため見明峠に建てる予定で作られたと思われるが、明治4年の廃藩置県により不用となり、そのまま保存されたものと推定される。高さ215センチ、横23.1センチ角である。”などと、なっている。

直川体育館

|

体育館の玄関わきに説明板と標柱

|

説明板と標柱(クリック拡大)

|

説明板に “佐伯領と岡領の境界に建てる予定だった”などとなっていたが、未使用の標柱は、体育館建設に合わせて、改めて「日の目を見るようになった」。と云うことでしょう。大きくて立派な標柱でした。 津々浦々、様々な歴史物語と出逢えた佐伯市直川村でした。

|