大分市 2022 年 2 月 24 日(木)快晴

川添地区・歴史探訪A

岡藩「中川公」が参勤交代の折、代官は正装して挨拶を受け、送迎したと言われている。

ここ、大分市川添地区に遺る「臼杵藩宮河内代官所跡」のこと。

大分市周辺の文化財や歴史史跡を検索していたら、「川添校区・歴史マップ=川添公民館」のページが見つかった。AコースからCコースまでが紹介されており、先ずは、Aコースの幾つかを訪ねてみることにした。

| 訪問地: |

臼杵藩宮河内代官所跡、金谷の渡し、伝加藤清正公護岸工事跡、金光明最勝王経石書塔 |

| |

阿蘇入横穴古墳群(阿蘇神社)、水神の塔、阿蘇神社 |

① 臼杵藩宮河内代官所跡

大分市戸次から県道38号線(坂ノ市中戸次線)などで、「川添橋」を目指す。途中に「阿蘇神社」などが見えるが、帰りに立寄る事にしてそのまま北上して行く。 やがて、「これだ~!」と云うように、ガードパイプの切目(開口部)に「①臼杵藩宮河内代官所跡」の白い標柱が現れた。 県道を挟んだ右側は民間の施設となっているが、「臼杵藩宮河内代官所跡」の石柱と大きな説明板が立っていた。

標柱(県道を挟んで遠くに川添公民館) 石柱と説明板

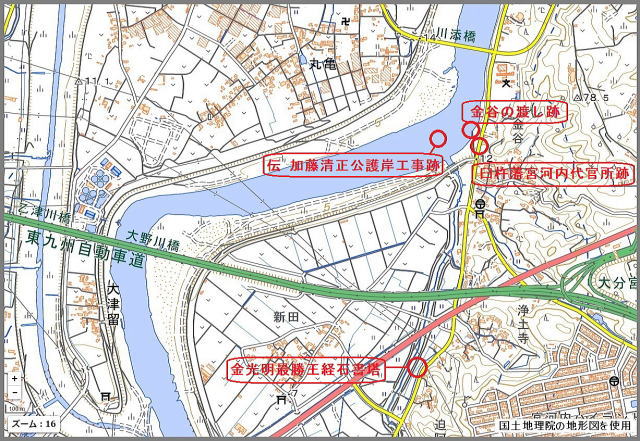

位置図・散策路(国土地理院の地形図を加工)

|

説明板の概要は“天保11年(1840)臼杵藩では民政改革の一環として、領内の宮河内、戸次、横瀬、野津、三重の5箇所に代官所を設置。“から始まり“大正2年家屋が民間に払い下げられるなどして、当時の面影はないが、大野川に面した道路下に当時の石垣や石段が見られ僅かに往時を偲ぶ事ができる。”などとなっており、冒頭の様な説明部分に続き、末尾には“代官所の変遷・明治4年廃藩置県により臼杵県の所轄 … 明治22年川添村役場 … 大正2年解体払い下げられた”

などと記していた。

説明文に“大野川に面した道路下に当時の石垣や石段が見られる”となっていたので、道路下に向かっていくと、先ず「②金谷の渡し」の標柱が現れた。 が、後回しにして、「石垣や石段」を探すことに専念。 コンクリート道を下りながら、斜面を見て行くと、「あった~」竹林の奥にはっきりとした石垣が見つかった。

説明板 道路下の斜面から竹林へ

濃い竹林だが、石垣に沿ってゆっくり行く事ができる。足元の石段は落葉などで判然としないが、間口、一間半ほどの石垣の切れ間があり、回り込んでみると、その上方は県道の標柱のある処に向かっていた。

竹林の中に石垣 上方への開口部(左奥と辿って来た右側)

上方への開口部

|

竹の古葉で、体中ゴミだらけになったが、往時を偲ぶにふさわしい石垣・遺構に出会う事ができました。

改めて

かなや

② 金谷の渡し

「石垣と石段」を見る為道路下に向かっていく道の右側、カヌー置場に「②金谷の渡し」の標柱が立っている。左側には陸に上げたボートもあり、昔の渡し場跡は、現代の遊船基地?

「金谷の渡し」標柱 下り坂を行く

さらにコンクリート道を下って行くと、テトラポットのある水際、「金谷の渡し」に到着。 「川添校区・歴史マップ=川添公民館」の説明文では“大正14年(1925)「金谷渡し」が県費による「公用渡し」となりました。以来昭和32年川添橋が開通するまでの33年間「県営渡し」として地域住民の貴重な足でした。”などとなっている。

金谷の渡し(下流側に川添橋)(クリックで拡大)

|

大野川を挟んだ対岸には弱い踏み跡なども見え、川添橋ができるまで使われたと云う「金谷の渡し」でした。

⑬ 伝・加藤清正公護岸工事跡

「⑬伝・加藤清正公護岸工事跡」も、ほぼ同じところにあり、標柱は「金谷の渡し」に降りて行く土手に立てられている。

「川添校区・歴史マップ=川添公民館」の説明文では“歴史的な資料はないが、地元では加藤清正公が、四国の青石を使って作ったものと伝えられている。大潮の干潮時に出現する、往時をしのぶ不思議物語です。”などとなっており、“場所・大野川金谷水門200m上流、材質・綠泥結晶片岩”となっている。

「伝・加藤清正公護岸工事跡」標柱(クリックで拡大)

|

出現するのは、大潮の干潮時となっているが、今日2月24日は、月齢1月24日の中潮。干潮(07:12)から満潮(12:54)に向かう時間帯のため、なにも見えませんでした。しかし、「金谷の渡し」から上流側の景色を見たとき、水面にはオレンジ色の浮標が揺れていた。もしかして、護岸工事跡の浅瀬注意を示すブイかも知れない。想像は自由だぁ~。

上流側の景色(大野川橋)(クリックで拡大)

|

「伝・加藤清正公護岸工事跡」は、往時をしのぶ 不思議物語 でした。 車は、川添公民館の駐車場に停めたまま①、②、⑬ の3ヶ所を前後して散策した為、時間は費やし、ようやく次のポイントに向かうこととなった。

こんこうみょう さいしょうおう きょういしかきとう

④ 金光明最勝王経石書塔

川添公民館から県道38号線(坂ノ市中戸次線)を南下し、「高速・東九州道」や「バイパス・国道197号線」のガード下をくぐると、右側に石垣のある石塔が視野に入ってくる。「あれだ!」 道路左側の駐車スペースに停める。

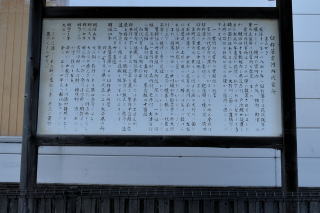

早速、説明板を見ると、長い文章だが概要は“石塔には建立の年月を刻んでないが、御神燈に「天明二年寅暦十月日」の銘があります。”から始まり、“この時代は大洪水・大飢饉が繰り返されてきた。 村人たちは金光明最勝王経を一字一石しこの塔を建立。五穀豊穣と生活安穏の熱い一念からこの塔が建てられた。”などとなっている。

金光明最勝王経石書塔 説明板

新旧の石塔 旧・天明二年の石塔

石垣の上には、新旧二つの石塔が並んでおり、右側の古びた石塔は、天明二年(1782年)の建立となっており、およそ240年の歴史刻んでいた。 まわりを見ると、大野川を挟んで北西方向に大分ドームや由布鶴見岳が早春の光に輝いていました。

大分ドームと由布鶴見(クリックで拡大)

|

この時代、「大野川は大洪水が繰り返されてきた。」という事実を改めて感じさせられる石塔でした。

あそにゅう

⑤ 阿蘇入横穴古墳群と阿蘇神社(元宮)

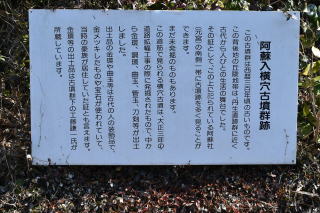

県道38号線を、さらに南下し約200m後、左側の細道に進む。旧道と思われる雰囲気となっており、約240m後、「⑤ 阿蘇入横穴古墳群」の標柱や説明板が現れた。

位置図・散策路(国土地理院の地形図を加工)

|

説明板の概要は“この古墳群は西暦300年ごろのもの。背後の丘陵地帯は、丹生遺跡に近く古代から人々の生活の舞台だった。この上に祀られている阿蘇神社(元宮)の南側一帯に古墳跡が多い。大正3年の道路拡幅工事の際に発掘された。中から金環、銅環、曲玉、管玉、刀剣等が出土。”などとなっている。

標柱と説明板 説明板

「アッ、これだ!」 標柱の奥、小灌木などに覆われているが、斜面にそれらしい横穴が見える。その左側、道路に面した処には、はっきりとした横穴が見える。・・・足場が悪く、斜面の奥に入って行けないが・・・「あれも、そうかな?」。 別の資料では、9個の横穴があるとなっていたが、斜面下の道路から3個ほどが確認できました。

横穴古墳 横穴古墳

阿蘇神社(元宮)

横穴古墳群と並んで、大乗妙典の石塔や高い石段が見える。 説明文にある「阿蘇神社(元宮)」のことだろう。 傍によって大乗妙典の石塔を見ると、側面には「建之・文政5年」「日本廻国66部・臼杵領宮河内村」などと刻まれていたが、建立された時は、臼杵領だったことが伺える。

石碑(大乗妙典)を見て石段を登る 阿蘇神社

高い石段を登りつめると、「阿蘇神社」が祀られていました。説明板などは無かったが、「横穴古墳群」の説明板にあった「阿蘇神社(元宮)」と思われる。

社殿はコンクリート造りで、扁額も左から右向きに「阿蘇神社」となっており、最近の改築だろうと想像できる。 阿蘇元宮と云うことは下宮に相当する神社は? もしかして、イチョウがきれいだったあの「阿蘇神社」のことだろうか、今日の最後に立寄る事にしているが・・・。

⑨ 水神の塔

旧道の細道を1kmほど南に進むと、ポンという感じで県道38号線(坂ノ市中戸次線)に飛び出し、横切った前方に高い石塔と説明板が現れた。 大野川堤防の内側に到着。

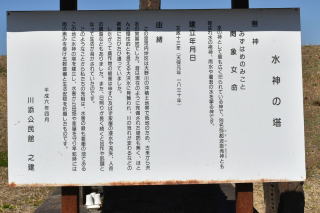

水神の塔 説明板

説明板の概要は“祭神“祭神:罔象女命”から始まっており、「ん?」説明文とは関係ないが、漢字変換ができるだろうか。・・・“水の神として最も広く祀られている神で、別名弥都波能売神とも呼ばれ水の祖神、雨水や灌漑の水を掌る神。 文政13年(天保元年)(1830)建立”などと続き“この宮河内地区は大野川洪水の常習地。この地に水神の塔を建立し生活安穏を祈願した。”などと、記している。

正面 後ろに旧石塔

高い塔の後ろには高さが1/3ほどの石塔が立っていた。後ろに回ってみると、背の高い方は「大正?年」、低い方は「文政13年」の刻字がかろうじて読め、新旧二つが前後に並んでいました。

背後から見ると

|

先の「金光明最勝王経石書塔」と、この「水神の塔」、どちらも「大野川洪水」に対する村人の熱い願いが、強く伝わってきます。これからも、洪水が発生しないように 女神さま、守り続けてください。

⑦ 阿蘇神社

県道36号線に戻ると、すぐの右側に銀杏の黄葉がきれいだった阿蘇神社に到着。 今回は、川添地区・歴史マップ」のAコース「⑦阿蘇神社」として立ち寄った。

県道に面したところに石板で作られた説明盤があり、カタカナ混じりの文章に目を通してみると“熊本ノ阿蘇カラ大野川ヲ下ッテ阿蘇入ノ元宮ニ鎮座 宮河内ト名付 宮谷・御屈様デ地名ヲ付テ崩御ノ地ヲ火振ト決 銀杏ヲ植 鎮守ノ森トシタ 神社ハ一ノ宮大明神ト決 ・・・大正三年県道ガ・・・“ などとなっており、大正3年以降~現在までのことが延々と記されていました。

「これだ

!!」。 説明盤の1行目に刻まれている “阿蘇入ノ元宮ニ鎮座“ の文字に「ピ~ン」とひらめいた。先の横穴古墳群で知った「阿蘇神社(元宮)」のこと。やっぱり、この「(一ノ宮)阿蘇神社」に繋がっていた。 その説明盤に出てくる“御屈様“ とは、横穴古墳のことだろうか。

阿蘇神社入口に説明盤 説明盤

前回は、秋の黄葉探勝で訪れた「阿蘇神社」。今回は、歴史探訪という目線で、再度のお参りです。 植えられた銀杏の枝も、本格的な春を待っているようでした。

阿蘇神社

|

今回の、川添地区の歴史探訪・Aコースは7ヶ所を巡り、この「阿蘇神社」で終了となったが、振り返れば、その全ては、大野川との関りがあり、またその洪水や氾濫の歴史を訪ねてきたことになる。地域住民の生活安穏を祈願した「水神の塔」などは印象に残ります。

臼杵藩と岡藩は仲が良かったのですね。また、一時期、「臼杵県」という時代があったとは知らなかった。「阿蘇神社」の横には満開の梅の木があり、遠景に「大分ドーム」などが春の光に美しく輝いていました。

阿蘇神社脇から 満開の梅と大分ドーム(クリックで拡大)

|

|