|

築港で陸続きになった

2021 年 5 月 19 日(水)梅雨の晴れ間

笠結島(萬葉歌碑公園)(大分市生石港町)

「あっ、あれだ!」海岸線沿いの道を左に曲がると、草木に覆われた小さな盛り上がりが見えてきた。築港で陸続きになった笠結島。 大分港の西端、祓川に架かる橋を渡ると生石港町となり、最近ではグルメの店も多く、新しい観光スポットにもなっている。

笠結島 位置図(国土地理院の地形図を加工)

つい先日(2021,5,14)の新聞で、『笠結島』の存在を知った。近い! 庭先みたいな位置にあり、いつでも行ける。Googleマップでは「萬葉歌碑公園」となっており、興味をそそられる歴史の島。 翌15日、九州北部地方は例年より3週間ほど早い梅雨入りとなった。

萬葉歌碑公園

そして5月19日の今日、午前中の雨も上がり薄日が射し始めてきた。「笠結島、行ってみよう」その気になったのは昼食後のことだった。

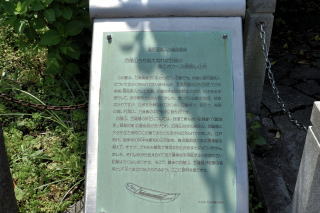

強い陽射しと蒸し暑さの中、磯の風に助けられながら、笠結島直下の「万葉歌碑公園」に到着。説明板と大きな歌碑が置かれていた。

笠結島(クリック拡大) 説明板と歌碑

歌碑の歌

『四極山 うち越え見れば 笠縫の 島こぎかくる棚無し小舟』

説明板には歌碑に詠まれている万葉歌について、山名や島のこと、さらに歴史的背景などを記しており、歌碑を詠み返しながら納得させられる。四極山は今の高崎山、笠結島は笠縫島と詠まれている。

また、新聞情報や大分地名辞典にも、参考となる記述があり、明治年間の築港以前は、海に浮かぶ小島であり、岩肌が露出し崖も深く切り立っていた。大分地名辞典の豊後国志によると高さ6,7丈とあり、換算すれば海抜20mほどの岩礁小島。

説明板 万葉歌碑

新聞情報を読み直してみると“岩肌の松、明媚な景色は、江戸時代の名所”などとなっており、それとなく頷ける。時は流れ、今はビルなども建ち並ぶ街中のヤブ小山。万葉人の景色は遥か遠くなってしまった。

歌碑の裏側に回り込んでみると、岩山の基部や波に削られた痕跡を、はっきり見る事ができる。 ところで、この笠結島、登れるの? 西側に歩いて行くと、すぐに赤い鳥居が見えてきた。

岩山の基部 波に削られた痕跡

西側中腹の

生目神社

笠結島の西側には、赤い鳥居があり、生目神社の扁額が掲げられていた。急な階段は高さ3mほどだろうか、稲荷大明神や生目神社、地蔵菩薩などが合祀され、最奥には波打ち際に在ったと思われるポコポコと穴の開いた小岩も置かれていた。

赤い鳥居 生目神社、地蔵菩薩など

波打ち際の小岩がここに

海岸から

笠縫島と四極山

港の突堤へ行くと、歌碑の「笠縫島(笠結島)と四極山(高崎山)」が同時に見えるところがある。

笠結島と高崎山(クリック拡大) |

こんな近くに、万葉歌碑もあり歴史的な背景をもった笠結島。今まで、その存在さえ知らなかった陸続きの島。コロナ自粛で、またまた大分再発見となりました。 今日も、人と話をすることもなく、10m以上離れていた。

今日の花たち

歌人の藤原定家に由来するテイカカズラ、万葉歌碑の笠縫島に咲いていた。

歴史を見据えた、うれしい出逢いです。

テイカアズラ シロバナマンテマ

|

|